『神道集』の神々

第十四 稲荷大明神事

稲荷明神は、上御前は千手、中御前は地蔵、下御前は如意輪観音である。

ある人の日記によると、下御前は如意輪、中御前は千手、上御前は命婦という辰狐で本地は文殊である。

そもそも辰狐菩薩とは、本地は大日如来、文殊菩薩、普賢菩薩、多聞天王、如意輪観音である。

閻浮提の衆生を利すため、仮に辰狐王菩薩の化用を現す。

先ず外用の徳であるが、一は諸病を除く、二は福徳を得られる、三は愛嬌を得られる、四は主君に重敬される、第五は家が栄えて資財が具足する、六は五穀を豊穣とする、七は衣装が豊かになる、八は牛馬など六畜が成就する、九は眷属が満足する、十は端正な子が生まれる、十一は衆人が愛敬する子が生まれる、十二は利根自在の子が生まれる、十三は持念者が病気の家に行って病鬼を退出させる、十四は持念者が難産の家に行って諸魔縁を払いお産を安穏にする、十五は盗賊の難を除く、十六は本姓が劣っていても高位に昇る、十七は軍陣に至ると怨軍が逃げ去る、十八は呪詛を本人に返す、十九は一切の霊験を自在にする。

これらの願いを叶えるために衆生の頼むべきところは、すべて辰狐王菩薩の利益である。

次に内証の功は衆生の心精の為に穢土の荒野に住む事である。

種子は阿字、三昧耶形は如意宝珠である。

能乗は金色微妙の天女、所乗は白色殊勝の辰狐王である。

能乗(天女)と所乗(辰狐王)は定恵一体である。

金剛の実智を顕す故に、文殊菩薩である。

胎蔵の真理を示す故に、辰狐王菩薩である。

本地は文殊菩薩である故に、三世諸仏の覚母である。

如意輪観音である故に、心王意識は阿弥陀である。

毘沙門天王である故に、大定相応すれば不動尊である。

普賢菩薩である故に、一切衆生の菩提願行の身である。

この菩薩には四人の王子がいる。

天女子は、左手に弓を取り、右手に矢を取る。

これは定恵二界の弓箭である。

不吉祥の事を万里に払って、福徳円満の天如意珠の宝を方寸の内(胸中)に満たす。

次に赤女子は、左手の拳に諸愛敬の玉を蔵し、右手に鉾を抱え、不会厄難を除去する。

理の拳には胎蔵の真理を納め、智の鉾には金剛の実智を顕す。

次に黒女子は、左手の拳に利益太平薫芳広大の果玉を入れ、右手に剣を把り、悪霊・邪気・蚖蛇・呪詛・怨敵を降伏する。

理の拳は真如の大地、刀剣は妙理の空智である。

次に帝釈子は、右手に筆を取り、左手に黄紙を取る。

智の神筆を取って、生々の罪障を滅し、現世の豊楽を注す。

理の黄紙を取って、世々の善法を成し、未来の成仏を写す。

息災・増益・敬愛・降伏は、この四大王子の所為である。

一切の天魔・地魔・常随魔はこの天の化作である。

或いは木火土金水の五性を現し、春夏秋冬の四季を示す。

或いは王相死囚老の五行を成し、相尅の力用を成す。

一年十二月・一日夜十二時の守護の天である。

また、この明神の眷属には八人の童子がいる。

第一の童子は、妄語不実の衆生の為に不妄語の心を起こさせる。

第二の童子は、邪見の衆生の為に善心を起こさせる。

第三の童子は、正直の道を示す。

第四の童子は、一切衆生の為に邪見の道から離れさせる。

第五の童子は、一切衆生の病の為に不死の薬を与え、福徳を増長させる。

第六の童子は、底下の人民に治病の術を授ける。

第七の童子は、一切衆生の為に諸の陰陽の法術を以て願をかなえる。

第八の童子は、機に随って法を説き仏道に会入する力用無量である。

八大童子の名を挙げると、守屋神は、舎宅を安穏にする。

奪魂魄神は、疫病を消除する。

破呪詛神は、怨念の呪詛を破る。

護人大神は、高官の栄耀を得させる。

挑我神王は、愛敬を得させる。

未称神王は、功徳を得させる。

愛敬大神は、国王守公の愛念を得させる。

このように、八王子は一切の所願の心に随い、影のように行者を守護すると云う。

また、この明神には二人の式神が仕えている。

二人の式神とは、頓遊行神と須臾馳走神である。

頓遊行神は、十二時に他人の福徳を求め、持者に与える。

須臾馳走神は、十二時に他人の寿命を奪い、行者に施す。

後生守護の本地を尋ねると、稲荷大明神の本地は大聖文殊師利菩薩、久実(久遠実成)の如来である。

垂迹は陀枳尼明王、等流の化身であり、濁悪の教主である。

辰狐王菩薩は如意珠王菩薩である。

この天は奪精と名づけ、一切衆生の心精を奪って、如来の万徳の心臓に納める。

稲荷大明神

伏見稲荷大社[京都府京都市伏見区深草薮之内町]

下社(中央座)の祭神は宇迦之御魂大神。

一説に大市姫命とする。

中社(北座)の祭神は佐田彦大神。

一説に宇迦之御魂神とする。

上社(南座)の祭神は大宮能売大神。

一説に素戔烏尊とする。

中社摂社(最北座)の祭神は田中大神。

一説に大己貴命とする。

下社摂社(最南座)の祭神は四大神。

一説に五十猛命・大屋津姫命・抓津姫命・事八十神とする。

式内社(山城国紀伊郡 稲荷神社三座〈並名神大 月次新嘗〉)。

二十二社(上七社)。

旧・官幣大社。

史料上の初見は『続日本後紀』巻第十三の承和十年[843]十二月戊午[4日]条[LINK]の

従五位下稲荷神に従五位上を授け奉る。

吉田兼倶『延喜式神名帳頭註』[LINK]には

稲荷 本社、倉稲魂神也。

此の神は素戔烏の女也。

母は大山祇神の女大市姫也。

倉稲魂神は百穀を播し神也。

故に稲荷と名づくか。

伊弉諾の御女に此の名これ有り。

一座は素戔烏、一座は大市姫也。

秘中の秘也。

以上三座也。

人皇十三代元明天帝和銅四年〈辛亥〉[711]、二月十一日戊午、始て伊奈利山三ヶ峯の平処に顕れ座す。

風土記に云、伊奈利と称ふは、秦中家忌寸等が遠祖、伊呂具秦公、稲梁を積みて富裕を有てり。

乃ち、餅を用ちて的と為ししかば、白き鳥と化成りて飛び翔りて山の峯に居り、稲なり生ひき。

遂に社の名と為しき。

とある。

『稲荷流記』[LINK]には

弘仁七年[816]孟夏の比、大和尚(空海)斗藪の之時、紀州田辺宿に於て、異相の老翁と遇ふ。

其長八尺許、骨高く筋太く、内に大権の気を含み、外に凡夫の相を示す。

和尚を見て快語して曰く、「吾は神道に在り、聖は威徳に在る也。方に今菩薩此所に到り、弟子が幸い也」と。

和尚の曰く、「霊山に於て面拝せし時の誓約未だ忘れず。此生他生と形異れども心同じ。予に秘教紹隆の願い有り。神に仏法擁護の誓い在り。請ふ、共に弘法利生して、同じく覚台に遊ばん。夫れ帝都の坤の角、九条の一坊に一大伽藍有り、東寺と号す。鎮護国家の為に密教を興すべき霊場也。必々待ち奉らん」と云々。

化人の曰く、「必ず参会して和尚の法命を守らん」等と云々。

同十四年[823]正月十九日、和尚忝なく東寺を賜ひて、密教の道場と為す也。

之に因て請来の法文・曼荼羅・道具等悉く大経蔵に納め畢ぬ。

其の後四月十三日、彼の紀州の化人、東寺の南門に来臨す。

稲を荷ひ椙の葉を提て、両女を率ゐ二子を具す。

歓喜して法味を授与し、道俗帰敬して、飯を備へ菓を献ず。

爾の後暫く二階の柴守に寄宿す。

其の間、当寺の杣山を点して、利生の勝地を定む。

一七ヶ日夜の間、法に依て鎮壇す。

私云、稲荷五社とは、一は大明神、本地十一面。〈上御前是也〉

二は中御前、本地千手。〈大明神の当御前也〉

三は大多羅之女、本地如意輪。〈下御前是也。大明神の前御前也〉

四は四大神、本地毘沙門。〈中御前の御子。即ち中御前と御同宿〉

五は田中、本地不動。〈先腹大多羅之女の御子也〉

とある。

光宗『渓嵐拾葉集』巻三十九(吒枳尼天秘決)[LINK]には

弘法大師、如意宝珠を以て稲荷峯に於て納めらる。

稲荷神来現の相貌は、老翁稲を荷い大師の御前に影現す。

其の詞に云う、「過去七仏の舎利持て来たり」と云へり。

稲は舎利の本源也。

故に大論に云う、古仏の舎利変じて米と成ると云へり。

とある。

『稲荷五所大事聞書』[LINK]には

上御前〈夫〉、名けて太多羅持男と号す。

本地、菩薩には十一面、仏には釈迦如来、天には聖天、或は弁財天、両部には金剛界。

同社に十善(十禅師)在り、本地地蔵。

社殿の後に小薄社、〈命婦也〉本地普賢、地狐、赤色。

社殿の下沢、奇特石在り。〈毎丑時に口伝有り〉

下御前〈妻〉、名けて太多羅持女と号す。

本地、菩薩には如意輪、仏には阿弥陀、天には吒天、或は愛染、両部には胎蔵界也。

同社は五所在り。

社殿の後に命婦社在り、本地文殊、天狐、白色。

中御前〈妻〉、本地、菩薩には千手、仏には薬師、天には弁才天、或は聖天、八幡云々。

口伝在り云々。

同社に四大神在り、本地毘沙門、即ち中御前の王子、五社の中、其の一所。

社殿の前に稲荷社在り、本地阿弥陀。

社殿の後に之在り、黒烏社、〈命婦也〉本地弥勒。

社殿の前に御幽田中御前在り、下御前の王子、本地不動尊、五所其の一。

稲荷山に三天峰在り。

上は聖天、名は摩抳峯と曰ふ。

中は弁才天、名は瀧峯と曰ふ。

下は吒天、名は荒神塚と曰ふ、又は吒天峯と云ふ。

此の三天塚は三弁宝珠を表す也。

とある。

稲荷社の祭神には異説が多い。

『特選神名牒』[LINK]では、

今按『廿二社註式』云、稲荷下社は大宮女命〈伊弉冊尊化神罔象女命、水神也〉中社は倉稲魂命〈播百穀神、一名豊宇気姫命、大和国広瀬大明神・伊勢外宮同体、神名比咩大明神〉上社は猿田彦神〈三千世界地主神是也〉とある。

大宮女命は『諸神記』に下社〈大宮ノ命婦〉ともみえて大宮女命を狐神の命婦に混へ、其命婦と云は稲荷山に命婦社とて旧く神狐を祭れるに附会し、猿田彦神は伊勢国宇治土公氏の遠祖なるより地主神とし、本社の穀物を総知坐ス神なるに合せて上下の神を水神土神と為て後人の造設たる偽妄なり。

『神社啓蒙』に上社土祖神と云るも同じ。

又『諸神記』に上社〈地神三代瓊々杵尊〉、社伝に下社倉稲魂命相殿級長戸辺命級長津彦命〈社司秦氏荷田氏説共におなし〉中社瓊々杵尊〈荷田氏には保食神〉上社伊弉冉命〈荷田氏は稚産霊命〉とあれど何れも正しき伝とも思われず。

と諸説に疑問を呈し、

さて田中社は大己貴命、四大神は五十猛命・大屋津姫・抓津姫・事八十神、已上二神を加へて五座と称すとありて一定さぜるに似たり、さらば何れの伝を正しと云はんに中社に宇迦之御魂神、上下の社〈須佐之男命・大市比売命〉共御親神を合祭ると云ふぞ。

義理も甚よくかなへるが上に摂社祭神も皆須佐之男命の御末なるも由縁ありて聞ゆれば之に従ふべきか。

と述べる。

| 垂迹 | 本地 |

|---|

| 稲荷大明神 | 下社 | 如意輪観音 |

| 中社 | 地蔵菩薩(または千手観音) |

| 上社 | 千手観音(または十一面観音) |

| 田中社 | 不動明王 |

| 四大神 | 毘沙門天 |

| 命婦(辰狐) | 文殊菩薩 |

命婦

稲荷大明神の眷属である霊狐は「命婦」と呼ばれ、伏見稲荷大社の末社・白狐社に命婦専女神の名で祀られている。

また、稲荷大明神自体としばしば同一視される。

『稲荷流記』の「命婦事」[LINK]には

昔洛陽城(左京)の北、船岡山の辺に老狐夫婦有り。

夫は身の毛白くして、銀の針をならべ立たるが如し。

尾の端あがりて、祕密の五古(五鈷)を、さしはさめたるに似たり。

婦は鹿の首、狐の身あり。

また、五の子をたなびく。

各異相せり。

弘仁年中の比、両狐、五の子を伴ひて稲荷山に参て、各神前に跪きて詞を顕て申さく、「我等畜類の身を得たりと雖ども、天然として聖智を備ふ。世を守り物を利する願深し。然而我等が身にては、此望をとげがたし。仰願は今日より当社御眷属となりて、神威をかりて此の願をはたさん」と。

時に神壇忽ちに感動して、明神宣直して曰く、「我、和光同塵の善巧を顕て、化度利生の方便を廻らす。汝等が本誓、又不可思議也。今より長く当社の仕者となりて、参詣の人、信仰の輩を扶け憐べし。夫は上の宮に仕まつるべし、其の名を小芊とつくべきなり。婦は下の宮に候すべし、其名をは阿古町といはん」とのたまふ。

とある。

中世には命婦として小薄(本地は普賢菩薩)・黒烏(本地は弥勒菩薩)・阿古町(本地は文殊菩薩)が祀られていた。

現在の白狐社は阿古町の後身である。

辰狐王菩薩

吒枳尼と稲荷大明神が習合した尊格。

本来の吒枳尼の形相は夜叉形であるが、辰狐王菩薩は狐(または野干)に騎乗した天女形で表される。

例えば、『頓成悉地盤法次第』の道場観には

辰狐王菩薩の身は蘇抜那色(金色)にして端厳微妙の天女也。

左手に三弁宝珠を持ち、右手に理智の剣を執る。

首へには一課(一顆)の宝珠を戴き、野干に乗る。

其の野干の色は白玉色の如し。

とある。

また、『頓成悉地大事等』には

辰狐王菩薩は文殊の所反なり。

剣は本地の智徳三障を断除することを表す。

天女形の姿は定門の徳を表す。

身色の白肉は可愛の智徳なり。

其の所乗の白色は本地の智徳を表す。

とある。

四大王子・八大童子

四大王子(四使者)・八大童子は辰狐王菩薩に仕える眷属で、吒枳尼法関連の祭文や聖教に説かれる。

金沢文庫の称名寺聖教の中に「頓成悉地法」という標題をもつ次第書がある。

吒枳尼を祭って祈願を成就する修法で、天人地の三重の盤を本尊として用いる。

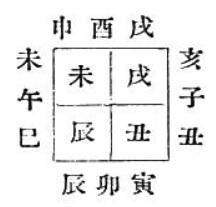

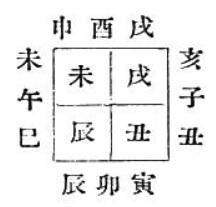

『頓成悉地盤法次第』の道場観や『盤法本尊図』によると、以下の諸尊が勧請される。

| 天盤 | 辰狐王菩薩 |

| 人盤 | 巽 | 天女子 |

| 坤 | 赤女子 |

| 乾 | 黒女子 |

| 艮 | 帝尺使者 |

| 地盤 | 寅方 | 守宅神 |

| 辰方 | 稲荷神 |

| 巳方 | 米持神 |

| 未方 | 愛敬神 |

| 申方 | 破呪詛神 |

| 戊方 | 奪魂魄神 |

| 亥方 | 駈使神 |

| 丑方 | 護人大神 |

『頓成悉地大事等』には

三女子は定門の理也。

謂い台蔵界(胎蔵界)の三部の義に当れり。

帝尺使者は金界(金剛界)の義門に当れり。

法界智を表す。

問、三女子を以て三部に配つること如何。

答、三女子を以て三苦を対治せしむ。

其の三苦と云は世間の三重苦也。

天女子は仏部、仏部をは身蜜(身密)に配つ。

眼前の諸苦は身に依て有るが故に、仏部の天女子、苦々の能治たり。

[中略]

次赤女子は蓮花部に配つ。

蓮花部の義は語蜜(語密)に当れり。

壊苦の能治は語蜜の法門也。

[中略]

次黒女子は金剛部に配つ。

金剛部の義は意蜜(意密)の智徳也。

意蜜の智なる故に行苦の能治たり。

次天帝尺は智徳の義門也。

悉く本形を改めて冥官の相を現す。

筆を執り札を持て善悪の事を記す。

其の記録の札を捧て辰狐王に奏す。

とある。

『渓嵐拾葉集』巻八十二(卍字秘決)[LINK]には

卯神は帝釈之使者、午神は赤女子、酉神は天女子、子神は黒女子、丑未辰戌は辰狐王菩薩、此の五大五行は悉く行者の一身に所具の法門也。

とある。

『三国相伝陰陽輨轄簠簋内伝金烏玉兎集』巻三の神上吉日の条[LINK]には

己巳は辰狐王の三女子、此国に飛来り、天女は厳島、赤女は竹生島、黒女は江島、三州に垂迹せらりし日也。

とある。

『乙足神供祭文』には

昔し大唐国に大女(大汝)小女(小汝)代(世の)の政を成す(為す)時、辰狐使と成り、日本国に指。

難波を渡る剋、大鯰に呑まれて、各々難存命し、而に秦乙足、其の鯰を釣り上げて、八柱御子命を存せしむ。

其時、各々存命の由を悦て、八柱の御子、同音に誓て言く、「我等、乙足の奴僕と成て、子々孫に至て相従はん。縦ひ山野を越へ、又江河を渡らんに、今より以後必ず所願を成せん。[以下略]」。

本誓此の如し。

利生誰か疑はん。

昔の御子達は今の辰狐王なり。

とある。

また、『頓成悉地口伝集』には

吒枳(吒枳尼)八人の子息を天竺より日本に衆生利益の為に来也。

悪風に遇ひて入海し、又大なる鯰此の八人の子を呑みつ。

ある翁、天王寺にて此鯰を釣りて腹を裂きて見ば、此八人の子有り。

仍て天王寺土答(土塔神社[大阪府大阪市天王寺区大道1丁目])と云処あり。

此等を祝ひたる。

天王寺鎮守は吒枳尼也。

とある(引用文は一部を漢字に改めた)。

二人の式神

西岡芳文「ダキニ法の成立と展開」には

ダキニ天・四使者・八大童子は階層をなして配置されるが、その体系には属さずに飛び回るのが頓遊行式神・須臾馳走式神の両式神である。

両手に剣を立てて持ち、翼をもつ人面の式神と、烏天狗の容貌で、右手に宝棒、左手に巾着をもつ式神が描かれるが、容姿を記述した聖教がないため、呼称との対応関係ははっきりしない。

日光山伝来の「飯綱曼荼羅図」の摩耗した短冊形の残画から判読すると、人面が頓遊行式神、烏天狗が須臾馳走式神に当たるらしい。

とある。

(西岡芳文「ダキニ法の成立と展開」、朱、57号、pp.154-181、2014)

陀枳尼明王

通常は明王部ではなく天部に分類する。

元来はインドの鬼神ダーキニー(Ḍākiṇī)で、荼吉尼・吒枳尼などと音写され、略して吒天とも呼ばれる。

『密教大辞典』の荼吉尼天の項[LINK]には

大疏十[LINK]によらば、荼吉尼は大黒神の眷属たる夜叉の類にして、人の心肝を取り食ふ。

牛に牛黄あるが如く、人身中に人黄あり、若し之を食ふ者は能く大成就を得て、意の欲する所すべて得ざることなし。

荼吉尼は人の死を六ヶ月以前に予め知り、術を以てその心を取る、然れども彼の法として人を殺すこと得ざるが故に、余物を以て之に代へてその人を死せざらしめ、死すべき時に至りて方に壊る。

毘盧遮那仏彼を除かんと欲し、大黒神に化して諸の荼吉尼を召して之を呵責し、「汝常に人を噉ふが故に我汝を食ぶべし」と、即ち之を呑む、而しも死せざらしめ、降伏し已つて之を放つ。

彼れ仏に白して言く、「我は肉を食ふによりて生けるもの、之を禁ぜられてなば如何して生存せん」と。

仏彼に死人の心を食ふことを許す。

而も人の死する時は大夜叉争ひ来りて彼の力及ばざる故に、仏彼の為に真言法を説きて、六月以前に予め知りて、他の為に損せらるゝ畏なく、命終を待ちて取り食ふことを許せりと。

とある。

如意珠王菩薩

『渓嵐拾葉集』巻第六(山王御事)[LINK]には

天照太神、天下り給て後、天岩戸へ籠り給ふと云は、辰狐の形にて籠り給ふ也。

諸畜獣の中に辰狐は身より光明を放つ神故に、其の形を現し給へる也。

辰狐とは如意輪観音の化現也。

如意宝珠を以て其の体と為す故、辰陀摩尼王と名づくる也。

辰狐の尾に三古有り、三古の上に如意宝珠有り、三古は即ち是れ三角の火形也。

宝珠又摩尼の燈火也。

同書・巻第六十八(除障法)[LINK]には

तकिनि(takini)は、亦は真陀摩尼王と名づく。

凡そ欲界の衆生は、貪欲強盛也。故に如意珠王と現じ、衆生の満願を成せしむる也

。如意珠は南方宝部三昧耶也。

同書・巻第百五(仏像安置事)[LINK]には

त(ta)天は真陀摩尼珠と名づく。

欲界の衆生は貪欲強盛也。

仍て手に摩尼珠を持し、万宝を雨して衆生に施し給う也。

稲とは宝幢の上の如意珠と習う也。故に大論に云、古仏の舎利変じて米穀と成る也。

とある。

辰陀摩尼・真陀摩尼はCintāmaṇiの音写で、如意宝珠の事である。

『辰菩薩口伝』には

奪一切衆生精気女を如意珠王菩薩と名づく。

亦は辰狐王菩薩と名く。

亦は吒枳尼王と名く。

私云、吒枳尼王如意珠王菩薩は塔中の大日の覚悟し給ふ所、本覚の中の智法身如来の示現也。

故に生死の軍中に在て、中道の甲冑を着て、四魔邪敵を降伏す。

蜜塔の中に入て、中道の善力を持て、二怨を遮ぐ中道の将軍王也。

とある。