『神道集』の神々

第二十 越中国立山権現事

越中国の一宮を立山権現という。

本地は阿弥陀如来である。

十二所権現は王子で、則ち十二光仏である。

その十二所権現とは、一社の本地は無量光仏である。

二社の本地は無辺光仏である。

三社の本地は無礙光仏である。

四社の本地は無対光仏である。

五社の本地は炎王光仏である。

六社の本地は清浄光仏である。

七社の本地は歓喜光仏である。

八社の本地は智恵光仏である。

九社の本地は不断光仏である。

十社の本地は難思光仏である。

十一社の本地は無称光仏である。

十二社の本地は超日月光仏である。

そもそもこの権現は、大宝三年三月十五日に教興上人が御示現を蒙ってこの山に行き向い、顕現されたものである。

立山権現

立山権現は現在の雄山神社で、峰本社(雄山山頂)・中宮祈願殿(芦峅寺)・前立社壇(岩峅寺)の三社から成る。

雄山神社・峰本社[富山県中新川郡立山町立山峰]

祭神は伊邪那岐神・天手力雄神。

式内社(越中国新川郡 雄山神社)。

越中国一宮。

旧・国幣小社。

史料上の初見は『日本三代実録』巻第七の貞観五年[863]九月二十五日甲寅条[LINK]の

越中国の正五位下雄山神に正五位上を授く。

寺島良安『和漢三才図会』巻六十八(地部)の立山権現の条[LINK]には

本社〈六尺に一丈三尺、南向〉 白砂庭〈六尺 九尺〉 右の方に奉納堂有り。

本尊阿弥陀如来〈垂跡 伊弉諾尊〉 不動明王〈垂跡 手力男命〉。

とある。

雄山神社・中宮祈願殿[富山県中新川郡立山町芦峅寺]

西本殿(立山大宮)の祭神は伊邪那岐神で、文武天皇・佐伯宿禰有若を配祀。

東本殿(立山若宮)の祭神は天手力雄神で、稲背入彦命を配祀。

祈願殿には両本殿および立山全山三十六末社の神々を合祀。

元は芦峅寺(中宮寺)と称した。

境内には立山開山御廟があり、天平宝字三年[759]六月七日に慈興上人が入定された地と伝えられている。

立山開山堂には慈興上人坐像を安置する。

また、立山権現の母神とされる𪦮尊(おんばさま)を祀る𪦮堂が在った。

『和漢三才図会』巻六十八(地部)[LINK]には

蘆峅寺 姥堂有り。

大宝三年[703]卯四月十二日、慈興上人の老母、江州志賀に卒す。

慈興自ら母の像を作り、慶雲元年[704]八月彼岸の中日に葬礼の法式を為す。

とある。

雄山神社・前立社壇[富山県中新川郡立山町岩峅寺]

祭神は伊邪那岐神・天手力雄神。

元は岩峅寺(立山寺)と称し、神仏分離以前は峰本社の別当寺としてその祭祀を司った。

『和漢三才図会』巻六十八(地部)[LINK]には

立山権現 新川郡に在り。

祭神 伊弉諾尊〈方五間、南向〉 拝殿〈七間〉 末社〈十九棟〉。

刀尾権現社(摂社・刀尾社)は即ち手力雄命也。

とある。

立山は古くより地獄の実在する山と信じられ、例えば『今昔物語』巻十四(本朝 付仏法)の「修行僧越中立山に至り小女に会ふ語 第七」[LINK]には

越中の国[新川]の郡に立山と云ふ所有り、昔より彼の山に地獄有りと云ひ伝へたり。

日本国の人罪を造つて多く此の立山の地獄に墜つと云へり。

等と記されている。

立山信仰の布教に用いられた所謂「立山曼荼羅」では山中に各種地獄の様子が描かれ、剱岳は針山地獄に見立てられた。

一方、雄山や浄土山の峰は阿弥陀聖衆来迎の浄土と説かれた。

『類聚既験抄』の越中国立山権現の条[LINK]には

文武天皇の御宇大宝元年[701]始めて建立する所也。相伝て云ふ、立山に狩人有り、熊を射むと矢を射立て追ひ入れ出る処、其の熊矢を立て乍ら死す、之れを見るに皆金色の阿弥陀如来也。仍て此の山を立山権現と云ふ也。地獄を顕現せり云々

とある。

『伊呂波字類抄』巻四の立山大菩薩の条[LINK]には

顕給本縁起に云ふ、越中守佐伯有若宿禰、仲春の比、鷹猟のために、雪高山に登るの間、鷹空に飛て失ひ畢ぬ。

之れを尋ね求めんがために、深山の次に、熊見たりて射煞す。

然る間、笶立て乍ち蒿山に登りしに、笶立たる熊は金色の阿弥陀如来也。

巌き石の山を躰として、膝は一轝と名づく、腰は二轝と号す、肩は三轝と字す、頸は四轝と名づく、頭の烏瑟は五轝と申す

。時に有若菩提心を発し、弓を切り髪を切り、沙弥と成り、慈興と法号す。

其の師は薬勢聖人なり。

大河(常願寺川)より南は、薬勢の建立にして三所、上は本宮、中は光明山、下は報恩寺なり。

慈興聖人建立せしは、大河より北三所、上は葦峅寺(芦峅寺)根本中宮、横は安楽寺、又高禅寺、又上巌山の頂禅光寺〈千柿(千垣)なり〉、下は岩峅寺。〈今泉なり〉

鷲巌殿は、温岐蓮台聖人の建立、円城寺は胎蓮聖人の建立せり。

件の寺は、一王子真高権現。

之に依って康和元年[1099]草堂を造る。

中宮座主の永源と所司等の徳満上人と相語らいて建立せり。

烏瑟の峯坤の方に一隈有るを見れば、八大地獄を顕現せり、惣て一百三十六義句なり。

とある。

『立山峰宮和光大権現縁起』[LINK]には

抑々、大宝元年〈辛丑〉二月十六日、志賀京四條郡主越中守佐伯有若の朝臣、庁府の始也。

同二年[702]九月十三日、嫡男有頼公二十六才にして、当国新川郡布施院に入り、検田の時、父の鷹を申請け数日検田の間、彼の鷹俄に南を指し、遥に山に趐かけり。

初めは麓に舞ひ、後に趐を掩ふ。

峯に遊び声通はす。

然る間、鈴を聞き彼を呼び餌を置き鷹を待つ。〈鷹待之の峯是れ也〉

弥々、峯に翥り谷に飛びて更に還り来らず。

此の事の由を申し達せしむ時、父勘気して曰く、「我が鷹持り来らずんば、全く顔を向ふべからず」と云々。

有頼公大に驚き、尚深山に入り、朝に鷹を志し霧を払ひ、夕には衣を敷き雪に臥す。〈志鷹峯是れ也〉

ここに熊に値て矢を放つ、熊は矢を立てながら高山に登る。

彼の熊は岩に責つて血を流し、万丈の宝窟に入る。〈玉殿窟是れ也〉

此の窟を窺ふに、我先に射る所の矢は、金色の弥陀如来の御胸に誤てこれ在り。

忽ち弓箭を抛ち、掌を合せ、鬢髪を切捨て、頭を低れて紅涙すること限り無し。

不思議なるかな、金色の尊像は速に隠れて、生身の阿弥陀如来新に拝し奉るに、則ち冥加の教勅を蒙る。

有頼公宿善を内に薫し、信願を外に発す。

蓋し是れ浄戒木刃を持ち、生仏行欲の全躰なり。

此に白頭の聖現れて曰く、「吾は是れ天竺清涼山文殊菩薩後身の弟子、慈朝と名づく。遠く此の山に来て、汝が来るを待つこと数百年なり。今当に汝が本来を示さん。家は西方に在り、此の土に再び誕の頼み有る故に有頼と名づくと云ふ。[中略]之に因て、文殊付属の密法、汝が為に教授す。尽未来際観慧を勵み、念々増進して豈怠倦せず、既に戒法を受け、如来大慈悲の妙法を此山に興隆し、末世の衆生を引摂するが故に、改て慈興と称すベし。汝が生する所はこれ観音妙法華台なり。汝護持する所の第一実際の教法は、得大勢の悲願なり。此の山境は往昔釈迦如来説法の会坐と成る。故に五智五仏窟有り。また四十九窟有り、弥勒菩薩龍華三会之下生の所也」と。

是の如く教授し已つて、慈朝聖人雲上に登り去る。

爰を以て慈興上人益感歎伏膺して、信を修め懈怠無し、奇峯を撰び、楊柳嶽即時に窟中に入定す。

十月朔日より不断に法華を読誦し、弥陀念仏を怠ること無く、文殊菩薩付属の秘法修練に倦むこと無し。

同月二十八日の暁、五智の宝窟震動、高声微妙にして告て曰く、「我は是れ小山大明神、本躰は三世常住浄妙法身大日如来也。汝の知るや否や、此より東に泰嶽在り、其山の立相即弥陀の妙躰、相好具足せり。所謂膝は一の輿と名づく、腰は二の輿と名づく、肩は三の輿と名づく、額は四の輿と名づく、烏瑟は五の輿と名づく」と。

〈是れ則ち地神五代の五智五仏本地なり〉

慈興忽ち深志を蒙り、修念ますます盛にして、月を送り日を重ね、心功を積むに至る間、同三年[703]三月十五日また微妙の告有て言く、「我は金剛手威徳王菩薩也。我に随身眷属数多有り。所謂十所の王子、一万の眷属、十万金剛童子なり。十二光仏とは八大童子なり。[中略]森々たる林木、離々たる異草は、悉く吾が眷属の居る所也」と。

時に、改元し慶雲初年〈甲辰〉[703]卯月八日、此の玉殿窟出定するに、忽ち紫雲靉靆として、弥陀三尊の御来迎を感見す。

上人恭礼伏膺して、自ら高声に「南無西方浄土化主阿弥陀如来」と三声すれば、則ち尊影は雲の如く蔵まる。

茲に因て、上人亦心行の微趣を起して、定に入り、一七日を満る。

暁に奇異の告げ有り、曰く、「我此の山に在りて百劫を経ると雖も、衆生未だ知らず。今より、我と慈興と共に誓願して、衆生を救度せん。汝知らずや、是れより、乾に当て一つ隅有て八大地獄を顕す。其の数一百三十六地獄有り。一切衆生の郡類等、皆是れより生きて罪業を造り、また此の地獄に堕ちざること無し。もし微少の善根を修する輩は、厚き障りも煙の如く消え、重苦も軽く受けて、永く生死の苦報を転じ、終に浄土に至らしめん」と云々。

上人告げを承つて密かに以れば、山嶽峨々と為すと雖も、峯には九品浄土を移して十界真相隔て無し。

谷には八大地獄を現して猛火猶紅に似たり。

此に依て之を観れば、吾此の山に於て禅定すること千八十箇日、成満す。

臥て願わくば、末世の衆生の為に禅定引接の中宮を造らせんと欲す。

即ち上人二十九歳にして、同年九月二十九日、玉殿窟より麓の本宮龍蔵洞(龍象洞)に下り、吾が留身の勝地をトせんが為に、一七日定に入る。

即ち神託有りて曰く、「是れより川北に清涼たる平原あり、その所に一水廻りて西に流る、辺りに三茎の蘆一本生い出づ、その中は垂跡入定留身の勝境也」と云々。

上人翌日往きて見れば、彼の地景則ち告げの如くにて、違ふ事無し。

速に神宮(芦峅寺)を鎮座し、本尊を安置し、一実の秘法を護持して、更に龍華三会の暁を待たんと欲す。

終に講堂を結び自作の三尊神躰を置き、精舎を造りて、十方の群生を引接す。

とある。

| 垂迹 | 本地 |

|---|

| 立山権現(雄山神) | 阿弥陀如来 |

| 刀尾天神(剱岳神) | 不動明王 |

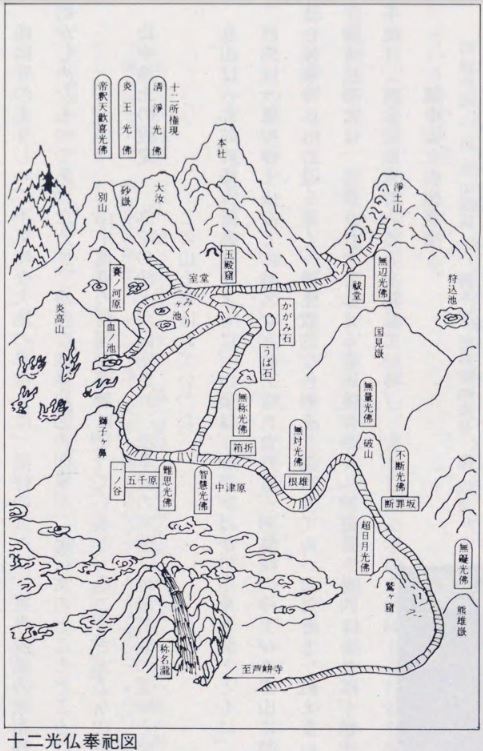

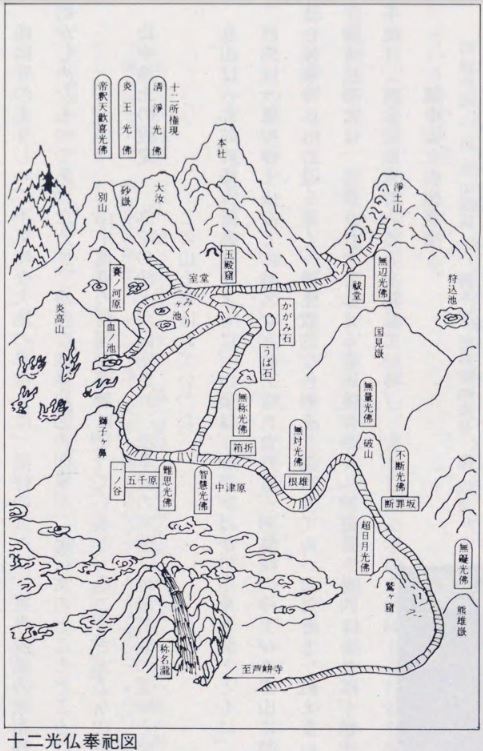

十二所権現(十二光仏)

『立山峰宮和光大権現縁起』[LINK]の金剛手威徳王菩薩の神託中に

十二光仏は、一には大汝、十二所権現清浄光仏、二には砂嶽、炎王光仏、三には別山、帝釈天歓喜光仏、四には中津原、智恵光仏、五には断材御坂、不断光仏、六には鷲窟、超日月光仏、七には五千原、難思光仏、八には箱折、無称光仏、九には破山、無量光仏、十には熊雄嶽、無礙光仏、十一には根雄、無対光仏、十二には国見、無辺光仏、是れ則ち弥陀示現の十二光仏なり。

とある。

十二光仏は大汝山・砂嶽(真砂山)・別山・国見山の山々や登拝路の要所に祀られていた。

『立山町史』上巻[LINK]より

| 垂迹 | 本地 |

|---|

| 十二所権現(十二光仏) | 大汝 | 清浄光仏 |

| 砂嶽 | 炎王光仏 |

| 別山 | 歓喜光仏 |

| 中津原 | 智恵光仏 |

| 断材御坂 | 不断光仏 |

| 鷲窟 | 超日月光仏 |

| 五千原 | 難思光仏 |

| 箱折 | 無称光仏 |

| 破山 | 無量光仏 |

| 熊雄嶽 | 無礙光仏 |

| 根雄 | 無対光仏 |

| 国見 | 無辺光仏 |

教興上人

立山を開山した佐伯有頼、あるいは佐伯有若(有頼の嫡男)。

多くの縁起類ではその法号を慈興と伝えるが、『神道集』『日本賀濃子』『国華万葉記』等は教興とする(ただし、『神道集』でも「御神楽事」では慈興上人とする)。

この点について、廣瀬誠『立山黒部奥山の歴史と伝承』では

慈興・教興は、同名の異伝・訛伝と見るべきであらう。

しかし、教興の名を称する伝が、「俗人が山中の奇瑞に感激して僧になった」といふ形を取らず、はじめから「高僧が御示現を蒙って山に行き向かった」といふ形をとってゐる点が注目を引く。

と指摘している。

(廣瀬誠『立山黒部奥山の歴史と伝承』、第1章 立山信仰の歴史と伝承、2 熊と白鷹—立山開山の縁起と伝承—[LINK]、桂書房、1984)