GW後半の4連休2日目、東京駅から長野新幹線で佐久平に、佐久平から小海線に乗り継ぎ、野辺山駅まで輪行し

ました。野辺山は学生のときに星を見るために足繁く通っていたのですが、長野新幹線ができたので新宿、小淵沢と

乗り継ぐよりも長野新幹線経由のほうが若干早くなっていました。 小海線に乗る距離も長いので、高原の車窓を楽し

めます。

野辺山駅(1345m)を降りて駅前で自転車を組立、まず飯盛山への登山口のある平沢峠(1450m)まで。学生当

時に来ていた頃は隣駅の清里には若い女性が大勢いましたが、野辺山まで来る人は僅かでした。 平沢峠も、峠の標

識もなく地元ではもっぱら獅子岩と言っていたように思います。 今では駐車場が整備されて賑わい、その変貌ぶりに

びっくりしました。 当時は気候の良い時に、理工系の先輩たちが自作した組立式携帯卓を飯盛山まで運び上げ、日

がな麻雀をしたことがありました。もうそんな馬鹿なことをやれる雰囲気ではないですね。

平沢峠からしばらく八ケ岳を眺めてから、野辺山駅周辺をポタリングしました。 夏でも涼しく避暑地としてうってつけ

の場所で、朝晩の気温差が大きいことを活用してレタス栽培がさかんな場所です。 しかし、学生の時に年越しをした

時に放射冷却で一挙に氷点下30度まで下がったことがあり、濡れた雑巾がほんとに金槌のようになったことがありま

した。私がこれまで経験した最低気温です。

このあと田口峠に向かいましたが、国道141号を避けて 野辺山駅から川上村に入り、県道68号で千曲川を渡り大

蔵峠に向かいました。

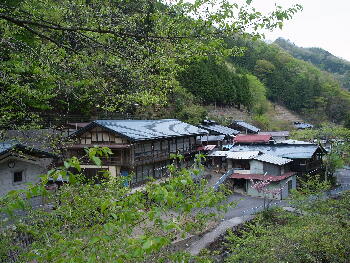

緩やかな登り道を進んで、すぐに大蔵峠に到着。GPSでの標高表示は1208mでした。峠は見通しがありませんが、

少し手前のところで信濃川上駅の集落を見下ろすことができました。

そのまま県道68号で集落間を縫うように進んでいると、胸の部分がオレンジ色のノビタキが目の前を横切って楽し

ませてくれました。

野辺山からは下りと思い込んでいたのですが、けっこう上り下りが断続して続いていたのに加え、ずっと向かい風に

で予定より遅れ気味に。 、このあたりから田口峠を超えられるかなあと考え始めました。

広瀬という集落を過ぎると一旦国道141号に合流しますが、再度千曲川を渡って県道に入りました。 やはりサイク

リングというのはこういった道をのんびり走るほうが楽しいです。

八千穂の町並みです。 水路があったり大きな蔵があったりで、趣のある八千穂駅周辺の町並みです。

こちらは八千穂駅の近くに奥村土牛(とぎゅう)記念美術館というのがありました。時間があまりなかったので、大正

時代のものという立派な木造家屋だけ見て、臼田へと急ぎました。

臼田では函館の五稜郭とともに、日本で2つあるうちのもうひとつの五稜郭である竜岡城に立ち寄りました。 城内は

小学校になっています。昨今、いろんな事件が起こりますが、この城の中なら安心して学べますね。

そして大好きな新海三社神社 (しんかいさんしゃじんじゃ)の参道入口にある大ケヤキです。 その大きさを見ている

とこのケヤキが生きてきた数百年の時を想い、壮大な気分になります。

この時点でちょうど15時、田口峠まで1時間30分と見て、峠から下仁田まで日没の18時30分までに慌てずに到

着できそうなので、予定通り峠に向かうことにしました。

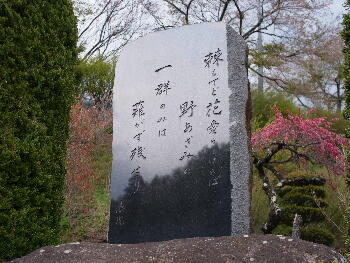

田口峠に向かう道で、集落のいちばん端っこのお宅の庭に、岩に立っている松と歌碑があります。 ここを通るたび

に脚を止めて一息入れています。 草を刈る時に野あざみはそのまま残したという歌ですが、とてもよい歌だと思いま

す。

トンネルの向こうに兜岩山が見えます。 残念ながら薄曇りで青空というわけにはいきませんでしたが、山桜も満開で

春らしい風景を眺めることができました。

いつもどおり、つづら折れの連続ヘアピンカーブを気持ちよく下ってゆくと・・・・。 前方に歩き回っている大型の鳥を

発見、一瞬キジかと思ったのですが、尾がものすごく長くとてもきれいな鳥でした。 帰ってから調べてみると予想通り

ヤマドリでした。 キジとは違い山奥に棲んでいるそうで、最近は数が減ってきているとか。 始めて遭遇することができ

て大感激です。

標高が下がるにつれて緑も濃くなり、春の風を受けながら下仁田へと向かいました。 下仁田駅18:55分発高崎行

で帰路につきました。

|