| ■過去のRO雑記 Vol.20 |

というわけで久々にレベルが上がって、こんにちは90代、さようなら80代。念願の補正込みSTR110を達成することができました。 今回は何かとサボってましたので時間がかかりましたね。さて、次でいよいよ屋根付カートなんですが・・・経験値970万ですか・・・。 ベース1-75までの総合経験値と同等というのはなんともかんとも・・・。 気合を入れなおして頑張りましょう。

さて半製造BSのほうですが・・・。

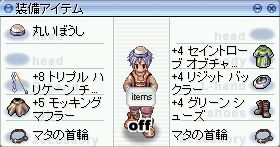

一日2時間を目処にプレイしてノービスから1週間で転職完了。一昔前とは雲泥の差です。今回は戦闘BSの装備を使いまわしていません。

さて、一つお知らせが。

前回のお言葉: >なるほどー 狙うならエドガーがいいです。こいつは確実に狩れます。 >これからも質の良い長文を期待しよっと そういわれると駄文が書けなくなるじゃないですか・・・。 >やっぱ自分の名前付き武器はいいもんだよぉ♪ いいですねー。でもジョブ挙げるのが面倒・・・。 >とっても参考になりました〜 ボス戦は旧3鯖ではスピード勝負です。 |

リーフェンでございます。ごきげんよう。 久々に中の人がおでかけをしまして。10年来の親友と酒を飲みながら深夜放送のプロレス番組を見ていたそうです。 そして画面に表示される衝撃のテロップ。 「日本VSメキシコ イケメン空中対決タッグマッチ」(いやマジで) ・・・は? あまりのセンスに酔いが醒めましたが、中身はVIT型とAGI型の戦いみたいでしたよ。

さて、育成中の商人もジョブ39であと少しで転職です。転職の暁には半製造BSになる予定です。

戦闘寄りのBSはあまり強い職業ではありません。

・重量8000まで搭載できるカート。

といったところでしょう。基本はAGI型でも被弾上等で積載量に余裕のある回復剤を大量に使用しての狩が基本となります。 Q1.斧と鈍器はどちらがいいのか? A1.ステータスとご相談の上どうぞ。

両手斧というのはだいたい以下のような特徴があります。

斧のメリット

斧のデメリット

上記のデメリットのうち、盾が持てない点に関しては、防御ステータスをAGIにすることで回避する、サイズ補正に関しては常時ウェポンパーフェクションを使用する、といったことで補うことができます。 A1.無理です。

つまりはダメージを食らうときには必ず食らってしまう、ならばVITにステータスを振ることで被弾を軽減する、よってボス狩りに向いたステータスではないのか。 確かにGvGの需要からVIT型BSという存在も増えてはきていますが、これはあくまで対人戦に特化したステータスといえます。 昨今のモンスターのATKはVIT99で押さえ込めるほど少なくはありませんから。(注)

では無理というのはなぜか?

よってSTR-AGI>DEXなどの型のほうが結果的には有利だったりします。

普通に育成をして通常狩りにも強く、GvGも可能でボスも倒せる職業は今のところハンターしか存在しません。

(注):例外が一つだけあってINT-VIT型プリーストというのがあります。しかしこれは前提として回復能力を自前で持っていることと、自らが敵を殲滅するのではない、ということがあるので成立します。

今日の一枚:

前回のお言葉: >拍手・・・つけたのか(^^; いやーやはり反応が気になるものでして。我代表的日本之小市民。 >( ・∀・)つ〃∩ヘェーヘェーヘェー 知っているとちょこっと役に立つRO的トリビア。画像を作るのが大変でした。 >るーさん、先日はお世話になりました♪byポリーンアルケミ子 こちらこそ。仲良くDOPに3回殺されたのは秘密にしておきましょうね。 >(*゜ロ゜)ハッ!!ssが撮られてますよ!w byウサ耳ハンタ子 っていうか、私のHPの存在知ってたんですか、○○○○さん。 |

リーフェンでございます、ごきげんよう。 ちょっとパワーレベリングに疲れたのと、高レベルの知人がボスを狩り始めて人が変わってしまったことにショックを受けまして、低レベルキャラクターの育成をしています。気分転換には転生が一番。

と言うわけで、犠牲になったのは殴りプリ。

ジョブが成長しきったら何に化けるかは、まあお楽しみということで。

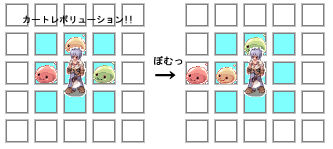

さて、のんびりと育ててジョブ35でようやくカートレボリューションを覚えることができました。

たいがいはこういう感じで敵がノックバックします。つまりカートレボリューションは 敵が現在位置から西の方向へ2セル移動する

ってことです。

というわけで低レベルの間のほうが実に楽しいような気もします。

|

リーフェンでございます、ごきげんよう。 その昔、ROのクライアントには「今日のTips」機能がありまして。なぜかβ2になった時に削除されてしまいました。 そこで、ちょっと作製してみました。解凍してROのexeのあるフォルダにコピー。ゲーム内から「/tip」コマンドで、武器製造の材料が確認できます・・・それだけなんですけどね。 死んでる機能を再利用なわけですが、結構便利ですよ。 ■Down load ( tip.zip 1,656 byte )

さて2倍セールやらなんやらありまして、今はカボチャイベントの真っ最中。

おまけに確率変動がきたらしく、過剰精錬はことごとく敗北・・・やれやれ。 しばらく大人しくしてますか。

今日の一枚:

|

リーフェンでございます。ごきげんよう。 兄のクルセイダーが70/40、弟の殴りプリが70/40になって一段落。 ちょっとモチベーションも下がり気味ですので、また戦闘BSの育成にかかるのですが・・・ソロが激しく飽きました。 「求:Lv89の戦闘BSと遊んでくれる人」

でもオーバートラストで武器が壊れるんですよね・・・。

で、あきらめて因縁のエドガーを仕留めに行ったわけですが・・・またハンターにMVPをもっていかれ若干ヘコみ気味。

さて、ハンターの特徴としてはその単体性能の高さがあります。 で、PT戦の際には殲滅力を担う存在として非常に頼れるわけですが、前衛付のPTに慣れてるハンターか慣れていないハンターかでかなり安定度が変わります。特に支援プリーストありの場合だと動きを覚えておくだけでも違うかと。

・基本的にモンスターは前衛になすりつける

・FA(ファーストアタック)をとってはいけない

・交戦中の前衛に近づかない

プリーストとハンターというコンビ狩りの場合はハンターが壁役と攻撃役を担うわけで、この場合は前面に立つ必要がありますが、前衛がいる場合は後衛として後ろに下がっているのが基本です。 プリーストがいるからどうにでもなるわけではない。

ということです。 以上のことをふまえてPT戦を楽しむとよろしいかと。見事に連携の決まったPTは壮絶な安定度で高効率を叩きだせるものなのです。

余談:グロリアのタイミング |

クルセイダーのルーフェンでございます。ごきげんよう。

んなことよりちょっと聞いてくださいよ、読者の皆様。

0.5秒ほど悩んだ後に、おもむろに1STと2NDアルバムを購入。

でも輸入版のほうが2枚組20曲入りで国内版よりお得だったというのと、日本のポップスのカバー曲はどうも好かんというのが実際のとこでした。

ま、私には無関係なのでいいのですが、現在はこんな感じでして。

クルセイダーという職業は、他職が「スキル=攻撃力への転化」であるのに対しし、「スキル=防御力への転化」となっているところが最大の特徴かと。 なかでも必殺のオートガードは完全回避、通常回避の後に判定されますので、俗に言う「95%の壁」を越えることが可能になります。 そして受けたダメージを攻撃力に変えるリフレクトシールド。 自分が受けたダメージをスキルレベルに応じたパーセンテージで反射してダメージを与え、必中で念属性の相手にも反射が可能というかなり便利なものです。 フロボックで反射ダメージを上げつつ、通常ダメージも増加させるという荒業も可能です。消費SPが大きいのが難点でしょうか。 シールドチャージはPT戦の時、後衛のタゲをはがすのに有効ですし、シールドブーメランはダメージは低いのですが連射が可能。なによりロケットパンチのようで使っていて面白いものがあります。

え!? ホーリークロスとグランドクロス? |

ルーフェンでございます。ごきげんよう。 クルセイダーとしてスキルも覚え、だいぶ成長してきました。なにより盾と重装甲がなかなかいい感じです。まるでトルメキア兵のようですな。

ナウシカのトルメキアといえば装甲兵とあの自走砲。 ・・・脱線しました。 では、以前のお約束であった長文を中の人がようやく書き上げましたのでお披露目です。結構長いし、画像もないので面倒な方はスルーしてくださいませ。 さて、十字軍とは広義には中世欧州におけるキリスト教徒の異教徒・異端者との戦いを指し、狭義には1096年から13世紀後半にかけての7回(1270年のルイ9世によるチェニス攻撃を含めれば8回)にわたる西欧諸国のキリスト教徒による聖地エルサレム(現パレスチナ周辺)回復のためのトルコ遠征を指します。 結論から先に言えば、十字軍遠征は第1回と第5回に一応成功しています(エルサレムを奪還しましたからね) そもそもの発端は、1095年に教皇ウルバヌス2世がクレルモン公会議で遠征を宣言、十字架の記章を戦士の標識と定めたのが最初。

これはセルジュク朝トルコによるエルサレム占領・東ローマ帝国への攻撃に起因する東ローマ皇帝アレクシウス1世からの援助要請を受けたことによるもの・・・なのですが、ほんとのところイスラム教徒はキリスト教徒の聖地巡礼にむしろ友好的だったとか。

でもってこのあたりの事情もまた複雑でして。

信仰心篤い人たち:「神のためなら命も捨てよう!」 で、このウルバヌス2世の演説というのが、聖職者にあるまじきブッシュも驚愕の「異教徒皆殺し論」だったとか。おおこわ。

そして熱くなった連中によって始まる、人類史上例を見ない人員とエネルギーを傾けた

第1回は1096年に開始。

第2回は1147年。

第3回は1189年。 以後、遠征は宗教目的よりも現実的利害関係に左右されるようになります。

第4回は1202年。

第5回は1217年。

第6回は1228年。

第7回は1248年。

いやはやなんとも・・・。 さて、十字軍騎士団として名高いのが修道騎士、なかでもテンプル、ヨハネ騎士団でしょうか。ついでにそこいらへんもまとめてみました。 [テンプル騎士団]

テンプル騎士団は中世西欧の三大騎士団の一つであり、正式名を『キリストの貧しき騎士修道会とソロモンの神殿』といいます。

巡礼者の保護と軍務を任務とし、11世紀から13世紀にかけて行われた十字軍遠征で活躍しました。先の広がった赤い十字架を縫いつけた白い外套がポイント。

1118年 第1回十字軍の時、シャンパーニュの騎士ユーグ・ド・パイヤンほか数名がエルサレムで聖地巡礼者保護のために結成。

で、なんでこんな末路になってしまったかというと・・・。

それでも残された騎士団の人々は夢を捨て切れなかったようで、1917年12月9日に英国のアレンビイ将軍によってエルサレムが陥落した際、彼らの後継者たちは聖堂騎士像に月桂冠を被せたそうな。

余談:テンプル騎士団は後の異端審問によって解体させられた事実から、オカルティズムの世界ではフリーメイソンと同系列の秘密結社の香りを漂わせていることが多いようです。 [聖ヨハネ騎士団]

病院騎士団(ホスピターラー騎士団)とも後の経緯からマルタ騎士団とも。

1048年 アマルフィ市の商人が設立したエルサレムの聖ヨハネ病院の団体が起源といわれる。

・・・なんか撤退の歴史ですね。

しかし、彼らはしぶとく生きています。修道会の組織そのものはイギリスに属していますが、本部はローマにありながら主権を持ち、独自の国籍を保有してパスポートを発行し、領土のない謎の国家形態を維持しています。 なお、ここいらを詳しく知りたくなったら、

G・オーデン著「西洋騎士道辞典」

などをお読みになるとよろしいかと。

さて、ずいぶん長くなりましたが、大体こんなところかと。 |

| RAGNAROK Online Copyright(C)2001 Gravity Corp. All Rights Reserved |

| 使用しているラグナロク・オンラインの画像は「Ragnarok Online」の開発元(株)GRAVITYの使用許可を得ています。 |

| それら画像の著作権は(株)GRAVITYにあり、無断転載・再配布等は禁止されています。 |

| end of page. |