さて、(オート・セミ)デコンプという奴が何をしてくれるかって言うと、簡単に言えば「息抜き」。

エンジンは、その行程中必ず「圧縮」が必要なわけだが、現在の高性能な出力を出すためには、高圧縮が不可欠。しかし、あまり圧縮をあげるとキックが出来なくなってしまう。(セルスタータならなーんも問題なし。ブローするまで圧縮上げてくれい)ヘタをするとケッチンをくらってしまう。

そこで、キックする一瞬だけ圧縮圧力を下げてやろうというのが、デコンプという機構なのだ。

基本的な構造は簡単で、バルブを手動で持ち上げておくだけ。セミオートタイプはキックする寸前にレバーを操作して圧縮を抜くが、オートタイプはキックスタータの踏み込み始めに専用のカムを動かしバルブを解放する。

で、コイツをコントロールするのがデコンプワイヤなのだが、コイツ切れるとどうなるかっつーと、デコンプしてくれない。

まあ、そうはいっても、要は便利機構なんで、きちんと上死点を探して気合いを込めた一発でエンジンはかかっちゃうんだけどね。実際、ワイヤが切れているのに気付くまで、「なんか最近、エンジンの掛かりが悪くなったなあ」ぐらいにしか思わなかったもんね。

ここは、シリンダヘッドあたり。切れちゃってます。本当は指の向こうにある穴っぽこにワイヤの先の太鼓が収まって無くてはいけないのだが、どこか消えちゃってる。

実は、この2~3週間前、エンジンオイルを交換したときに、オイルを出し切ろうとしてキックスタータをグリグリ動かしたんだけど、なんか、金属片が落ちる音が・・・。もしかしてこのとき?

もっとも、この時期非常に寒かったためオイルが固くなっているのかなどと勘違いしていた。と言いつつ、この時期腰の調子が絶不調。会社の帰りなど、同僚にエンジンをかけてもらうほどだった。

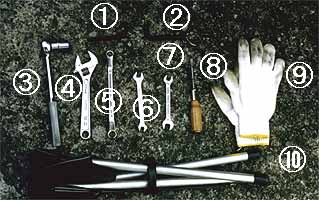

因みに、作業するとき、軍手は常識ね。この写真ではNG。

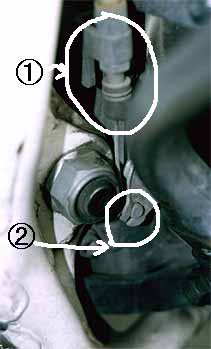

ここは、ワイヤのキックスタータ側のホルダ。①のホルダを緩め、②の太鼓を外す。

12番のスパナ2本使用。(固定と緩め)

因みに手前にぼやけているのがキックスタータで、内部のワンウエイクラッチ(ラチェットレンチみたいにある方向にしか動力を伝えない)がキックスタータの動作を感知しデコンプワイヤを引っ張る。

シリンダヘッド側のカムがこれにつられて動作し、ヘッドバルブを解放するという機構。

取り付けはこのまんま逆で、私の場合、作業の難しそうな下側を最初に取り付け、次に上側を組み込みました。

ここまで写真を撮りながらでも30分はかからなかった。

タイミングカバーを外したところのズームアップ。

中に見えるのがフライホイール。

で、写真じゃ見えにくいけど、ホイールにTのマークが彫ってあり、カバーの雌ねじにも同じ彫刻が。これらを合わすべく、クランクシャフトをゆっくりと回す。

うまくあったら、デコンプカムの遊びを調整。

カバーをつけてFINISH!!

口の部分に光るものが見えるだろうか?

口の部分に光るものが見えるだろうか?

な、なんと。オイルである。ついでに言うと、ここから見えちゃイケナイものである。

自分で直せるか解らないが、とりあえず原因究明をせねばなるまい。(いつになることやら)