柴田愛子

私が講演する前に、子どもたちのトーンチャイムの演奏、そして、「ともだちがほしいの」の朗読がありました。

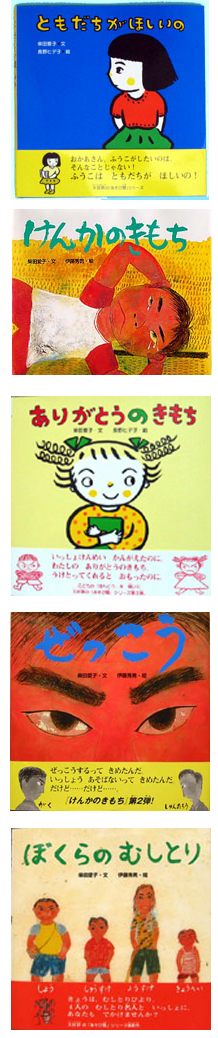

「ともだちがほしいの」は、引っ越してきたばかりで友だちがいないふうこちゃんが、自分から一歩踏みだし友だちをつくっていくという内容で、実話です。長野ヒデ子さんが絵をつけてくれました。

この日、ひとりのお母さんの朗読と、もうひとりのお母さんのピアノと、照明で、この本を演じて? 読んで? くれたのです。

この日、ひとりのお母さんの朗読と、もうひとりのお母さんのピアノと、照明で、この本を演じて? 読んで? くれたのです。

絵本は絵が物語っていることが多いのです。私の本は特に文が少ないです。ところが、その絵を見せないまま進んでいくのですから、驚きました。

でも、文の読み方、間の取り方がすごくうまい。

照明は、絵本のように、ふうこちゃんの心の色が舞台いっぱいに広がり、ストーリーに合わせたピアノのメロディーがドラマチックに流れます。オリジナル曲のようでした。

自分のもののようで、自分のものではなく、しかし、私が絵本を通して伝えたかった気持ちが、とってもわかってもらえていて、終わる頃には、戸惑いより感動になっていました。

周りのおとなや子どもたちも、シーンと聞き入っていました。

4年前やはり「愛の泉」に呼んで頂いたときには、「けんかのきもち」を、今回とは違うお母さんが同じようにやってくださいました。そのときも感動したのですが、今回は「けんか・・」のようなメリハリはない話だっただけに、すごく難しかったと思います。

終了後、おふたりにお話を聞きましたら、

「以前、あいこせんせいが、はじめは長い文だけど、絵ができるとどんどんカットしていき短くなるとおっしゃっていましたよね。それで、今回、この文の後ろにはどんな話があるんだろうと考えました」とおっしゃって驚きました。

そして、朗読なさった方は、ご自身がよく転校したのでふうこちゃんの気持がわかるとおっしゃっていました。

そう、だから、セリフの言い方・そのニュアンスが、ぴったりきたのでしょう。

おふたりはきっと、随分時間をついやし、試行錯誤しながら、あーもこーも工夫なさったことでしょう。

絵本とは違う、ひとつの作品でした。

昨年「ありがとうのきもち」(長野ヒデ子さんの絵)を保育園で、4歳児が劇あそびにしたとお聞きしました。これまた、想像もしていませんでした。

だって、ストーリーは至ってシンプル、起承転結があるわけでもなく、劇にするなんて難しいとしか思えません。

「だから、いいのよ。すごく身近に感じて、絵本に出てくる一人ひとりに子どもたちがなって、ありがとうカードもつくったのよ」と、園長先生がとても喜んで報告してくださいました。

「ぜっこう」(伊藤秀男さんの絵)を、長崎の子どもが殺害された事件の報道の翌日に読んだもので、「ひとごろしもゆるせるのか」という場面で子どもたちがシーンとなり、様々な反応が返ってきたという話も聞きました。

つい先日は「ぼくらのむしとり」(伊藤秀男さんの絵)が大好きなんだけれど、あれにでてくるオオコウガイヒルを見たことがない。ぜひ、つかまえたいと思っているという電話を頂戴しました。

絵本が、私のメッセージとかではなく、絵本という独立したものになって、みなさんの手元にある事を感じます。

「本になったときから、本は一人歩きする」という言葉を聞いたことがありますが、こういうことでしょうか。

絵本を手にとって下さった方が、自分のものとして自分の感じ方や自分の広げ方をしてくださっているのですね。私が作ったときの思いは、小さな種なのかもしれません。そこから、様々な色の花が咲くと思うと、ありがたくうれしいものです。

(2月20日 記)