第六 熊野権現事

役行者と婆羅門僧正は熊野権現の本地を信仰された。縁起によると、甲寅の年に唐の霊山より王子信の旧跡が日本の鎮西豊前国の彦根大嶽に天下った。 その形は八角の水晶で、高さは三尺六寸であった。 その後、各所で長い年月を経た後、神武天皇四十三年〈壬寅〉に熊野権現として顕れた。 その後、本朝に仏法が渡来したが、まだ幽微であった。 それから三百余年を経て、四十余代の帝の御代、役行者と婆羅門僧正が参詣して本地を明らかにした。

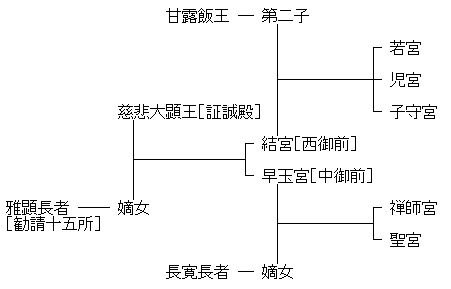

十二所権現の内、三所権現の証誠権現は本地阿弥陀如来である。 両所権現の中御前は薬師如来、西御前は観音菩薩である。

五所王子の内、若一王子は十一面観音、禅師宮も十一面観音である。 聖宮は龍樹菩薩である。 児宮は如意輪観音である。 子守宮は請観音である。

四所明神の一万・十万は普賢菩薩・文殊菩薩である。 十五所は釈迦如来である。 飛行夜叉は不動尊。 米持権現は愛染王、または毘沙門天王とも云う。

以上を十二所権現という。

那智の滝本は飛瀧権現で、本地千手観音である。

道中には合計八十四所の王子宮が鎮座する。

新宮の神蔵は毘沙門天王、または愛染王とも云う。

雷電八大金剛童子は本地弥勒菩薩である。

阿須賀大行事は七仏薬師である。

金峯山の象王権現は三十八所である。 本地は未来の導師の弥勒菩薩である。 勝手・子守は不動明王・毘沙門天王である。

熊野権現は年籠を第一とする。

権現は天照大神の時の人で、国土に遍く示現されている。

中天竺の摩訶陀国に善財王という大王がいた。 大王の千人の后の内、源中将の娘の五衰殿の女御(別名は善法女御)は最も醜女だった。

女御は千手観音を深く信仰して、三十二相八十種好の姿となり、大王の寵愛を得てついに懐妊した。

残りの九百九十九人の后は女御を嫉妬し、占師を買収して「生まれてくる王子は八頭の鬼神で、大王を食い殺し、天下を滅ぼすだろう」と予言させた。 また、老女に鬼の扮装をさせて都で騒ぎを起こさせた。 その結果、大王も女御の処刑に同意せざるを得なくなった。

后たちの命を受けた六人の武士は、女御を鬼谷山の鬼持ヶ谷に連れ出した。 そして、王子を出産して乳を与えている女御の首を斬り落とした。 その夜、血の匂いを嗅ぎ付けてやって来た十二頭の虎が王子を守護し始めた。 王子の三年目の誕生日に母の髑髏は水となった。 虎たちは王子を養育し続け、王子は四歳になった。

三十里程離れた山奥の苑商山に喜見上人と云う聖がいた。 此の山に籠って修行し、昼夜に『法華経』を読誦し続けていた。 年齢は千七百歳になる。 上人が『法華経』薬王品を講じていた時、一匹の蜘蛛が「鬼持ヶ谷に善財王の王子が十二頭の虎に養われている。引き取って大王に奉りなさい」と糸で文字を書いた。 上人は王子を探し出して虎たちから引き取り、三年間養育した。

王子が七歳になった時、上人は王子を連れて内裏に参じた。 大王が上林苑に行幸していると、上人が虚空から降りて来た。 大王は怪しみ畏れたが、王子が走り寄って大王の膝の上に座った。 上人は五衰殿の女御の最期の様子や、虎が王子を養育した事などを大王に申し上げた。

大王は「怖ろしい女たちを見たくない」と仰り、金の早車を召された。 そして、王子・上人と三人で車に乗り、五本の剣を取り出して「この剣が落ちた所に落ち着こう」と仰り、北に向かって投じた。 五本の剣は日本に飛来し、第一の剣は紀伊国牟婁郡の神蔵に留まった。 第二の剣は筑紫の彦根嶽、第三の剣は陸奥国の中宮山、第四の剣は淡路国の和、第五の剣は伯耆国の大山に留まった。 大王の車は剣に従って最初に彦根嶽に着いた。 そこから五ヶ所を転々として、最後に第一の剣に従って紀伊国の牟婁郡に留まった。

(熊野権現は)此の国に来てから七千年は顕現しなかった。

そもそも熊野権現と申し奉るのは、八尺の熊となって飛鳥野(和歌山県新宮市阿須賀)に現れたので「熊野」と云うのである。

牟婁郡の摩那期(和歌山県田辺市中辺路町真砂)に住む千代包という猟師が獲物を待っていると、八咫烏が現れた。 猟師は大きな猪に手傷を負わせて跡を追い、八咫烏に導かれて進んだ。 途中、大平野という場所で、烏の色が変わり金色に見えた。 後にある人が云うには、金烏は太陽であり、外典に「金烏は天上に遊ぶ」とあるのが即ち是れである。

曽那恵に着くと、そこには猪が倒れており、烏は何処かへ見えなくなった。 猟師は空に光り物を見つけて怪しみ、大鏑矢でその光り物を狙った。 光り物は三枚の鏡で、「我は天照大神の五代目の子孫で摩訶陀国の主である。王をはじめとして万民を守る神である。熊野三所として顕れたのは我が事である」と答えた。

猟師は弓矢を捨て、袖を合わせて非礼を詫びた。 木の下に三所の庵を造って「こちらにお移り下さい」と祈ると、三枚の鏡は庵に移った。 猟師は薯蕷を掘り、鹿肉を切って供物とした。 五月五日だったので、糧食の麦飯に薯蕷や菖蒲を添えて供えた。

千代包は山を出て宣旨を賜るために都に上った。 熊野権現も藤代から飛行夜叉を遣わして夢でお告げをしたので、帝も早く御宝殿を造るよう仰せられた。 三所の御宝殿が建立され、千代包はその宮の別当となった。 人皇第七代孝霊天皇の御代の事である。

三所権現とは証誠殿・中ノ宮・西ノ宮の三所である。 証誠殿は本地阿弥陀如来、昔の喜見上人である。 西ノ宮は本地千手観音、昔の五衰殿の女御である。

証誠殿は「一度我が山に参詣した者は、三悪道に落ちても、その験を見つけて救済しよう」と誓願された。 その験とは参詣時の宝印(熊野牛玉宝印)である。

人皇第十代崇神天皇の御時、証誠殿の左に一社が顕れた。 善財王の御子、若一王子である。

中ノ宮は昔の善財王である。

八十四所の社(王子宮)は人皇十一代垂仁天皇の御時に顕れた。 九所の社(五所王子と四所明神)は山内に顕れた。 (三所権現と)合せて十二所権現である。 其の外の王子は東西で道を守っている。

大王を追って来た九百九十九人の后は赤虫と成り、本宮の赤坂という所に来たが、九品の地を結界したので三悪道は免れた。

ここを熊野権現と申すのも愚かな事だが、金剛界の地である。

この帝の御時、諸国に疫病が流行った。 これは昔、毘舎離城で発生した疫病である。 天皇は大いに驚かれ、国々に多くの神社を創祀した。 総じて三千七百四十二所で、三千七百余社の日本の鎮守と称す。

綏靖天皇は朝夕に七人の人間を食べた。 ある臣下が帝を亡ぼそうと謀り、「近いうちに火の雨が降るだろう」と奏上した。 そして、「火の雨から逃れたい者は岩屋に籠って難を避けよ」と人々に告げた。 諸国に今も残る塚はこの時に人々が作った岩屋である。 都の内裏にも岩屋を作り、柱を立てて下から人が上がれないようにして、帝をその中に入れた。 悪王と善王を引き換えたのである。

三千七百余社の鎮守の中で、熊野嶽は金胎両部の地である。 鎮守の第一は伊勢太神宮である。 天照大神の御心を思い奉ると、天照大神と神武天皇は一つである。 それは熊野権現を惣当明神とも鋳師明神とも申すからである。 天照大神が天岩戸に隠れた時、子孫のためにその姿を鋳留めたのが内侍所である。 鋳師大明神が預かって神武天皇に渡し、天皇は祖父・曾祖父の形見として崇敬された。 開化天皇まで同床共殿していたが、崇神天皇の御時に天津社と国津社を定められた際に、畏れ多いと温明殿に移された。 内侍所の第一の守護は熊野権現である。