『神道集』の神々

第四十五 釜神事

人皇二十八代安閑天皇の御代に、釜神が日本に弘まった。

近江国甲賀郡の由良の里から一人の男が年貢を納めに都に上った。

その帰路、甲賀の山中の大木の下で寝ていると、故郷の方から大なる光り物が飛来して木の枝に止まった。

木の下から「今夜は何事か有るか」と声がして、光り物は「由良の里で東西軒並に同時にお産が有った。すぐ名を付けて七歳以前に命を取ろうとしたが、親が賢くて胎内にいる内に名を付けたので、力が及ばなかった」と答えた。

下から「果報はどうか」と問うと、上の光り物は「男の子は「箕を作り門々を売り廻るべし」という文字、女の子は「作らずして万福来る」という文字を手に持って生まれた」と答えた。

地底の物が「別の村里へ走り廻り、急いで名を付けて多くの小児を取り集めよ」と云うと、光り物は承知して西の空に飛び去った。

その男が帰ると、家では男の子が生まれていた。

その隣家では女の子が生まれていた。

男は隣家の娘を息子の許嫁とした。

二人の子は成人して夫婦となり、両家の財宝を相続して裕福に暮らしていた。

しかし、男は遊女にうつつを抜かしたので家運は衰え、女房に去状を取らせて追い出した。

女房は二人の童女を連れて由良の里を出て、伊勢国浦野の伯母を訪ねようとした。

その途中、錦木の里で雨宿りをしている時、一人の男と出会った。

その男は三年前に妻を亡くし、『法華経』を読誦して供養を終えたところだった。

女房はその男と再婚し、福運により不自由の無い身の上となった。

一方、女房を離別して福運を失った男は、零落して箕売りになった。

男は女房の家とは知らず箕を買ってもらい、女房と再会して自分の身を恥じて死んでしまった。

男は釜屋の後に埋められ、翌日から毎朝、女房は小蓋の御料を供え、人に聞かれると釜神の御料だと云った。

これを世間で聞き伝え、小蓋の御料を釜神に供えるようになった。

昔は元の夫の御料だったが、今は本当に釜神の御料となったのである。

此の男は終いには釜神と成り、女房が世に有る間は釜屋を守護した。

こうして、釜神の小蓋の御料は近江国甲賀郡から始まった。

また、諏方大明神も甲賀郡から始まった。

釜神

『古事記』上巻[LINK]には

(大年神が)又天知迦流美豆比売に娶ひて、生みませる子、奥津日子神、次に奥津比売命、亦の名は大戸比売神。

此は諸人の以ち拝く竈神也。

とあり、神道では奥津日子神・奥津比売命を竈神として祀る。

『三国相伝陰陽輨轄簠簋内伝金烏玉兎集』巻三の土公変化之事の条[LINK]には

春三月は竈に在り 龍臥 南北 東西。

夏三月は門に在り 龍臥 北南 西東。

秋三月は井に在り 龍臥 東西 南北。

冬三月は庭に在り 龍臥 西東 南北。

今案ずるは、土公四時の変化也。

爾るに、土公は三千大千世界の主、堅牢大地神也。

とあり、陰陽道では土公神を竈神として祀る。

子登『和漢真俗仏事編』の「荒神を竈神と為す」の条[LINK]には

古来の口説に荒神は最も不浄を忌む。

然るに火は其体清浄にして、而不浄を除くものなれば、家に在りて竈を浄処とする。

故に荒神、人の家に至ては竈を棲居とし玉ふ。

茲に繇て俗に荒神を竈神とす。

とあり、仏教・修験道系の民間信仰では三宝荒神を竈神として祀る。

井沢蟠竜『広益俗説弁』正編巻四(神祇部)の「三宝荒神の説」[LINK]には

俗説曰、安閑天皇の御宇近江国甲賀郡由良里の土民夫婦婢女を竈神に祀る。

此故に三宝荒神と称す。

とあり、竈神の出自を甲賀の由良の里としている。

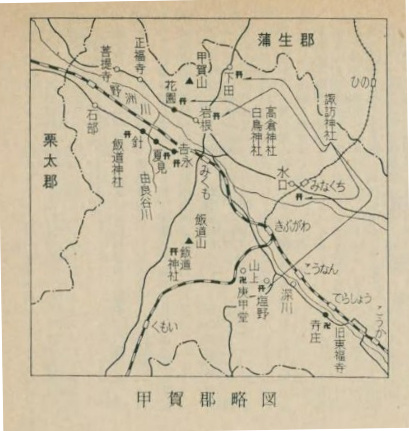

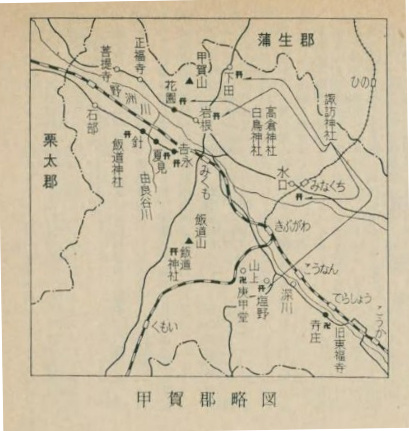

福田晃「神道集巻八『釜神事』の背景」[LINK]では釜神本縁譚の源流を甲賀の飯道山と推測している。

この釜神の本縁譚はおそらく竈祓いの徒によって語られたであろうから、その竈祓いの徒の有力な集団が甲賀郡の由良の里――実在の里かどうかは問題、ユリの里かも知れない――にあったことを言うのだと見ることである。

甲賀出自の竈祓いの徒が盛んに釜神は甲賀の出自なることを説き回ったのではないかと思われる。

[中略]

産神問答型の昔話は、「生れ子の運」型に炭焼長者再婚型の昔話を添えたものだと言ってもよい(『日本昔話集成』解説[LINK])。

かの炭焼長者譚が、炭焼長者の末ともいうべき竈神信仰の徒即ち竈祓いの徒に語り歩かれると、神道集の「釜神事」の如き、釜神の本縁譚としての産神問答説話に変容したであろうことが想像される。

さて、中世以来飯道山の信仰は、甲賀の各地に拡まって行ったらしい。

特に飯道権現の山口神社と推定される飯道神社の鎮座地、甲西町針部落及びその近郷は著しい。

元和三年[1617]の奥書ある「飯道大明神紀」(昭和三年『三雲郷土誌』)、文安元年[1444]の奥書をもつ伴吾市氏所蔵「飯道大明神縁起」(近世初期の書写か)、そして『近江輿地志略』[LINK]の引く俗説は、いずれも針の飯道大明神が飯道寺の鎮守であると主張する。

右に引いた「飯道大明神紀」や「飯道大明神縁起」は針の明神が釈安交のために飯を持って道を踏み分けなさったから飯道大明神と称されるに至ったと言い、更にこれによって「吉永の大明神もへつい殿と申なり」と説明する。

飯道権現を竈神とみる甲賀の村人の感覚は相当に古くからあったと思われ、これはまた飯道権現の信仰を宣伝する徒輩に竈祓いの徒があったことを言うのではないかとも思われる。

そして思えば、火の神水の神にして穀霊神なる飯道権現に斎く徒――炭焼鍛治屋の末――に竈祓いの連中がいたとしても不思議ではない筈だ。

家々の竈神もまた火の神水の神にして穀霊神であった。

ともあれ寺庄の炭焼長者の裔ともいうべき者が竈祓いのために山を下ったことは、由良谷川が飯道山麓を出て針と夏見の部落を分って野洲の大河に注いでいることと相俟って、私には重要なことだと思われる。

針、夏見、吉永の部落などと野洲川を狭んで対峙する、甲西町字花園――甲賀山(岩根山)の麓――には、久しいこと唱門師の群が、高倉・白鳥明神を氏神として住んでいた。

そしてこの裔が今日も僅かに存して、村人にショモジさんと呼ばれて、竈祓いを含む正月・五月・九月の三度、穀物の豊穣を祈って、お祓いのため村々をめぐっておられる。

この唱門師の群は、古くは飯道権現の神人として飯道寺に属し、かつ針の飯道神社の祭にも参加していたらしい。

神道集に採られた釜神の本縁譚の源流は、甲賀の飯道山にあったらしい。

飯道山にはいつの世か相当古い時代――少なくと南北朝以前――に炭焼長者譚が運ばれていた。

そして釜神の本縁譚は、飯道権現の信仰をいただいて聖地を下り、村里の竈祓いに従事した連中にまず語り出されたであろう。

その痕跡は僅かではあるが、高倉・白鳥の神を祀ってきた花園の唱門師さんに見ることができた。

そして彼等の語る本縁譚から飯道権現の名を奪い取ったとき、神道集風の釜神譚本縁が生じたのではなかろうか。

(福田晃「神道集巻八『釜神事』の背景」、日本文學論究、21号、pp.23-31、1962)

村山修一『日本陰陽道史総説』には

この話の始めの部分で光り物と語った地中の者とは、地神であり竈神に他ならない。

人間の幸不幸がこの男女の話を通じて示されるが、竈神が仮りに人間に現じてその信仰の効用を示したものとも受取れる。

要するに、竈神信仰は、甲賀郡由良の土民がまつったところに発祥したとするもので、これを語ったものが他ならぬ甲賀の竈祓を業とする声聞師の陰陽師であった。

現在も甲賀郡には、竈祓をはじめ「中臣祓」をもって村々の祓に従事した陰陽師声聞師の裔があり、彼等と密接な関係にあった修験山伏を通じて、竈神の信仰は地方拡大した。

とある。

(村山修一『日本陰陽道史総説』、11章 室町期公武社会の陰陽道、戦国時代の陰陽道と庚申・福徳信仰、塙書房、1981)

由良の里

甲賀郡内には「由良の里」という地名は見当たらない。

柳田國男「炭焼小五郎が事」[LINK]には

由良は通例海辺の地名であるから、近江は誤で無いかとも思ふが、何かなほ此方面に人の霊を火の霊として崇拝する、昔の理由が隠れて居るようにも思ふ。

とある。

(柳田國男『海南小記』、「炭焼小五郎が事」、大岡山書店、1924)

福田晃が推測したように釜神本縁譚の源流が甲賀の飯道山にあったとすると、飯道山の麓の由良谷川が流れる村里(針・夏見など)を指すとも考えられる。

福田晃「神道集巻八『釜神事』の背景」[LINK]より

諏方大明神

参照: 「諏方縁起事」

福田晃「神道集巻八『釜神事』の背景」[LINK]には

神道集巻八「釜神事」の末尾には、釜神と並んで甲賀出自の神として、諏訪大明神があげられていた。

甲賀には、甲賀三郎の裔を称し、諏訪明神を氏神として祀っていた陰陽師山伏が、諸処点々と住んでいた。

その中には飯道寺に属した山伏もあった。

とある。