史上最強!?のCD-Rドライブ

かつて、CD-Rが今ほど普及しておらず、まだWrite-Once-Diskと呼ばれていた頃、一台の価格が130万円したドライブがあったことをご存知だろうか?

それが今回の「SONY CDW-../900E」である。

現在はCD-R等で持ち込まれたマスターはExabyte 8mmなどによってデータに変換され、グラスマスターを作成しているが、当時CDをプレスする際にはプレス工場へ持ち込むためのRED BOOK規格に準拠したマスターを作成することが必須となっていた。

そして、マスターとなるCD-RにはPOS CODE等の情報を含む業界標準規格であるPMCDを書き込むことが必要だった。そのPMCDを記録することができた唯一のドライブが

CDW-../900Eで「業務用CDレコーダー」と呼ばれていた。

なお、現在PMCDが記入できるドライブにはPLEXTERの「Plex Master」が登場しているが、CDW-../900Eは今もなお録音スタジオで使用され、音質においては「現在までこれを超えるドライブなし」とまで言われているらしい。

マニアの間で高値で取引されているこのドライブを今回は赤い水星卿のご好意で借り受けることができた。久々の高級機の検証でもあるため、ノウハウを残すべく本記事の作成を行った。

ではその往年の名器を見て見よう。

・外部、及び内部

正面から見るとこんな感じ。

この時代にしては珍しくキャディ式ではなくトレイ式である。サイズだけでビデオデッキほどもあり、筐体内部には鉄板がインサートされているため、重量もそれなりにある。

使用の際にはなるべく頑丈で、かつ水平な場所を選んで設置したい。

背面はこうなっている。

中央右よりにある黒い部分がSCSI端子。接続は50ピンハーフで行う。

ただし、プラスチックのガイドがついているため、端子部分が小さなものでないとうまく入らない(私は手持ちの50ピンケーブルの外装をニッパで破壊して接続した)

その隣の白いカバー部分は独自規格のコネクタで、特殊なケーブルを用いてCDW-../900Eのディジーチェーン接続が可能。これによりCDW-../900Eを最大16台まで接続し、同時に書き込みを行うことができる。IDの設定ノッチがあることからも理論的にはSCSIかと思われる。

他に光入出力端子を備え、DAT等からのダイレクトレコーディングも可能。

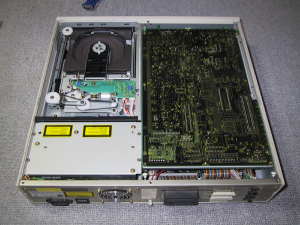

天板を取り外すと内部はこんな感じ。

天板部分も別の金属パーツによって「浮いた」状態で固定されており、これは上に同じようなドライブを重ねて置いた際、振動が伝わらないようにするためであろう。

右の部分は制御部と電源部で大型のコンデンサと水晶発信器を贅沢に使ったものであった。

また電源部も余裕のあるものを使用している。

CDトレイ部のフローティングアームも頑丈で徹底して振動対策がとられているのが特徴だ。

・使用の前に

まず、Windows上でこのドライブを使用するためには、いくつか注意するべきポイントがある。

「CD-WriterであってCD-ROMの機能が使えない」

元々がDOSアプリ上からコマンドを叩いて使う系統の機器なので、リード機能を可能にするためにはコマンドセットが必要であった。

現在入手はほとんど不可能であるし、Winアプリケーションのなかにコマンドセットの機能を持つものはないために、CD-ROMとしての機能は使えない。

「正式なSCSI機器ではない」

まずドライブがSCSI-BIOS上ではデバイスとして認識されない。

これは、このドライブのファームウエアにデバイス定義が書き込まれていないためで、SCSI機器としては動作しないのだ。つまりWindows9x系では動作のさせようがなく、NT系(NT4.0/2000)のOSでようやく認識させることができる。

また、SCSIアダプタも種類を選ぶようでSYMBIOS系ではうまく動作しない。Adaptec AHA-2940系のものを使うべきだろう。

「対応ソフトの問題」

かつて正式に対応していたライティングソフトとしてはWinCDR4.0、GEAR、ミュージックCDデザイナー(初代)などであった。

MacだとAdaptec ToastやMacCDRであるが、MacCDRも4.10からは対応ドライブから漏れている。

WinCDRも5.0からは対応ドライブから漏れてはいる。ただし、5.0と6.0はソフトウェアを起動するとドライブの認識は行われる。開発元のAplixに問い合わせたところ、返答は「動くと思います」という曖昧なものであった。7.0以降は全く動かない。

なお、今回の検証は正式に対応し、かつ入手の容易なCDR-WIN 3.9Eで行った。

「メディアを選ぶ」

そもそもが昔のドライブなので現行の48倍速書き込みに対応したメディアでは上手くいかない可能性がある。

レーザーの出力が大きいために現状のメディアでは書き込みエラーなどが懸念されるためだ。また、エラーレートの大きなメディアで書き込むとドライブに多大な負担を書ける場合があり、最悪の場合は故障ということにもなりかねない。

理想を言えば1-4倍まで対応の63分メディアなどが欲しい所だか、入手は困難なため、旧太陽誘電のCDR-73PYとCDR-63PY(業務用)で検証を行った。これで上手く書き込めれば儲けものだ。

・実際の使用

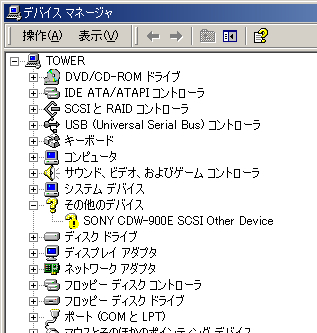

Windows2000上ではドライブはこのように認識される。

もともとデバイスドライバが存在しないので、これはこのまま無視してしまってかまわない。よってマイコンピュータ上からはドライブが追加されたようには見えない。

しかしCDR-WIN3.9E上ではきちんと書き込みドライブとして認識されている。

ASPIはAdaptecの最新のものを導入し、オーディオCDを作成してみた。

書き込みそのものは、等倍と2倍のみなので両方試してみたが、ほとんど駆動音もさせずに静かに書き込みが始まり、そして終わった。

他のドライブに比して良い音質であったかどうかはここではあえて言及しないが、機会があればCDチェッカーを用いて焼きあがったメディアのC1エラーなどを調査したいと思う。

また懸念されたメディアの問題も、比較的古いタイプのメディアを選定した結果ゆえか、特に問題はなかった。現行のメディアで書き込んだ場合、どのような結果になるかも未調査である。

以上2点を課題として残しつつ、今回の記事を終えたいと思う。