グリーン先生、急患です!

「患者は1999年生まれ、出産経験はなし、血圧は上が300MHz、脈拍は288MB」

「よーし、緊急手術だ!」

アンニュイな午後、宅急便がやってきて、Mobile PentiumIII 500MHzを置いていった。これは知人がウチの日記を読んで「換装する度胸があるなら安く譲ってやろー」とありがたくも申し出てくれたものだ。御代は今度飲み会で支払うつもりである。

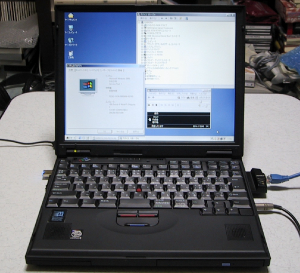

というわけで「PC緊急救命室」と化した我が家において、最近の愛機ThinPad 600Eの手術が行われた。今日は徹底的に脳移植(CPU交換)まで行うつもりだ。

早速ストレッチャー(作業台)に乗っけてネジを片っ端から外す。んでキーボードベゼルを持ち上げれば外れる……はずなんだけど。あれ?

10分ほど苦闘した後、面倒になったので異なるメーカーのノートPCを合体させて1台組み上げた実績を持つ、コンピューター整形外科医の赤い水星卿に電話。

「先生、患者の腹部が開きません!」

「キーボードLEDの横の隠しネジ外したか?」

「……あ」

というわけで問題解決。さっそくThikPadは哀れな姿に。

そうそう、横にある楕円形のものはセブンスターのロゴの入ったアルミの灰皿。こういうものに外したネジを入れておくと無くすことはないのだ。ラジコン、ミニ四駆以来の伝家の知恵である。

それと工具をケチらないこと。先の曲がったラジオペンチやら小型で軸の長いドライバーなんかは値が張るが、間に合わせの工具で作業すると故障することが多い。

あとはThinkPad関係のウェブサイトを見ながらCPUファンアッセンブリーを分解してCPUを外した。この時代のノートPCのCPUはMMC-2という形状で、チップセットとCPUが1パッケージになっている。

んで、Mobile PentiumIIからMobile PentiumIIIにすると、バスがPC66からPC100になるのだ。速度上昇の小さな幸せである。

というわけで、恐れていた「どこか破壊」をすることもなく、通電してチェック完了。無事に患者の腹部を縫合して終了。

ついでに前面のCD-Rドライブをかねてから買い込んでおいたDVD-ROM/CD-Rドライブ、TOSHIBAのSD-R2412に換装。ベゼルはちょっとの加工ではまったので楽々。全てのパーツを元に戻して起動。

当然、CPU換装なんてイリーガルな方法なので起動した瞬間、BIOSで怒られる。そこはF1キーで無視するとすんなりWindows2000が立ち上がってくる。電源切る時はほとんど休止状態にしているので問題なし。

で、案の定CPUのL2キャッシュが切れてやがったのでいつものやり方で認識させて終了。この部分は詳しく書くわけにはいかないのだ。どーしても知りたかったらメールを出すがよろし。

ヒント:今のバージョンじゃ無理だった。

とまあ、作業も無事終わり、考えられる限りのパワーアップとなった。だが久々に心地よい満足感を味わっていたら我に返った。今までにかけた総額を計算してみると……あれ、これなら中古のX40とか買ったほうがよかったんじゃ……。

ってな話を和泉師にメールでしたところ、

>まー、これをやらなくなったらマ大佐ではない!

>といえようようようようようょぅ(

おあとがよろしいようで。