「中野坂上」の駅から歩いて5分くらいで、着きました。

仁王門から入ります。

境内は広々としています。

本堂には、不動明王像を中心として五大明王が安置されていました。

左右の足で大自在天と烏摩妃を踏みつけるのが降三世明王。蛇を装身具とする軍茶利明王。五鈷杵と金剛鈴を持つ金剛夜叉明王。水牛に跨るのが大威徳明王です。

当山秘仏の本尊は、天平年間、良弁大僧正の作と伝える。その後、平安時代後期の寛治年間に源義家が開山創建。

義家は、奥州での後三年の役を平定して、凱旋帰京の途中にあり、陣中に護持していた不動明王の尊像を安置するために一寺を建立した。

その地は、義家の父・源頼義がかつて八幡社を祭祀した阿佐ヶ谷の地である。

この造成竣成の時、地主稲荷の神が出現して、義家に一顆の宝珠を与え、「この珠は希世之珍、宝中之仙である。

是を以って鎮となさば、則ち武運長久、法燈永く明かならん」と告げるや、白狐となって去っていった。これにより、山号を明王山、寺号を宝仙寺としたと伝えられる。

鎌倉時代には相模国大山寺の高僧・願行上人が当寺を訪ねられ、本尊の不動明王像を御覧になって、その霊貌の尋常でないことに驚かれ、

あやまって御尊像をけがしてはならないと、厨子の奥深くに秘蔵せられた。

そして、別の不動明王の尊像を自ら刻して、平素の拝礼には、この御前立を当てさせた。これが、現在本堂に飾られている像である。

現在の地に移ったのは、室町時代だそうです。

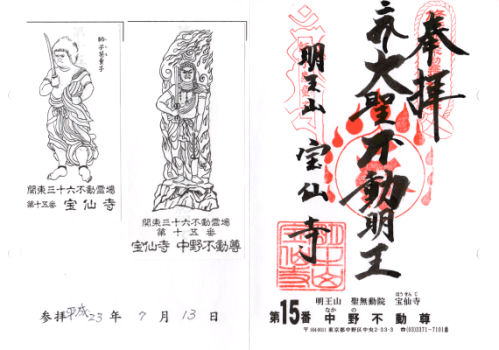

本尊 ご朱印をいただいた。

本堂の前に、「施餓鬼会」の時期なので、檀家の方が諸精霊供養のためにささげる御塔婆が用意されていた。

本堂の前の、弘法大師像。やはり暑そうであった。

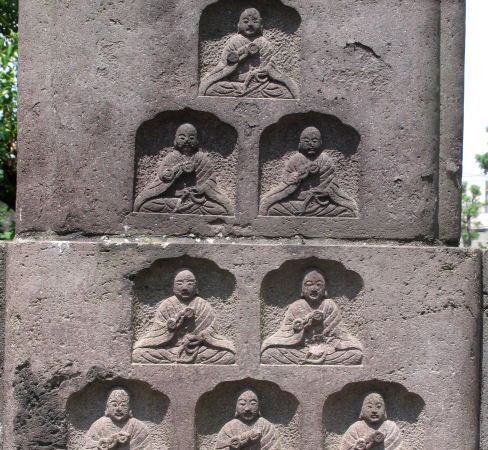

三重塔の隣に「臼塚」があります。

昭和の初めに冨田教絶大僧正が、路傍に打ち捨てられている石臼を見て、長年人間のために働き続けてきた水車の石臼に対して、

このような忘恩行為はいけないと、これらを買い集められ、供養のために塚を築いたものだそうです。

トンボが遊んでいた。

六地蔵と見送り地蔵

三重塔の裏手、墓地への入り口に、お顔を西方に向けた、珍しい地蔵菩薩の石像がある。

亡くなった方々を極楽浄土に往生するまで見送るという慈悲の心を表わしているそうです。

見送り地蔵の足元に、奉納されたちっちゃな可愛い石仏がありました。

江戸初期の寛永十三年には三重の塔が建立されて有名になり、江戸の庶民にも親しまれた。広重もその姿を浮世絵「江戸名勝図絵」に描いているとのこと。

昭和二十年の戦火により一切を焼失してしまった。現在のものは平成四年の秋に再建されたもので、奈良の法起寺の塔に範をとった飛鳥様式の純木造建築の塔。

内部には大日如来と宝睡如来、無量寿如来、開敷華王如来、天鼓雷音如来の五智如来が安置されている。

御影堂のなかに、背丈が二・四メートルもの弘法大師の御尊像が安置されています。中には入れませんがガラス戸越しに拝観ができました。

三重塔と同時に再建された、天平期以来の脱活乾漆技法で作られた、現代では非常に珍しい専像だとのことです。

境内に、こんな珍しい石塔がありました。

戻り