丂1994擭摉帪丄嵟傕塰偊偰偄偨抧堟偼丄撿嫗戝楬丅杔偼巗応挷嵏偺偨傔丄偦偺拞怱偵埵抲偡傞乽戞堦彜忛乿偲乽忋奀埳惃扥乿偵岦偐偭偨丅

丂偦偺楬朤偱怗傟傞忋奀偺恖乆偺柺帩偪偼堦條偵屌偔丄岾暉偲偼掱墦偄傛偆偵杔偵偼巚偊偰側傜側偐偭偨丅晄岾偲偄偆傛傝偼傓偟傠屗榝偄偑恖乆偺怱傪巟攝偟偰偄傞傛偆偵巚偊偨丅

丂彫暯偺夵妚奐曻楬慄偼偙偺忋奀傪偼偠傔丄崄峘偐傜傎偳嬤偄峀廈丄怺僙儞抧堟傪娷傔丄搶僔僫奀増奀抧堟偵揥奐偟偰偄傞丅偦偟偰偦偺抧堟偵偼抧曽偐傜偺楯摥椡偑棳傟崬傒丄搒巗偼崿撟偲偟偨忬嫷偵側偭偰偄傞偺偩丅崱傑偱偺傛偆偵偼峴偐側偄丄偟偐偟惗偒偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅

恖乆偼屗榝偄側偑傜丄庤扵傝偱怴偟偄惗妶傪庤偵擖傟傛偆偲偟偰偄偨丅

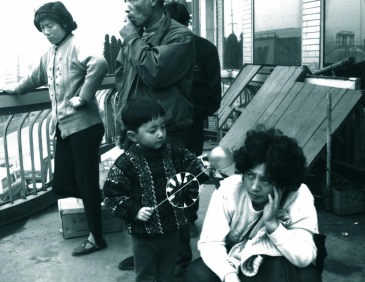

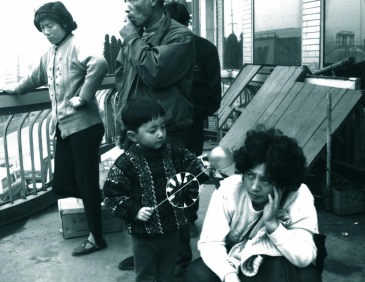

丂撿嫗楬偺曕摴嫶忋偱丄偁傞曣巕傪尒偨丅忋奀巗柉偺屗榝偄傪戙昞偡傞傛偆側曣恊偺婄丅斵彈偼曕摴嫶偺忋偵嵗傝崬傫偩傑傑丄偦偺帇慄偼奨偺偄偢傟偺応強偵傕徟揰偑崌偭偰偄側偄丅偦偺朤傜偺彮擭偼偍偦傜偔4乣5嵨偵側傠偆偐丅庤偵夡傟偨晽幵傪帩偮偦偺彮擭偺巔偼丄徍榓30擭戙偺擔杮偺彮擭傪憐婲偝偣傞丅

丂杔偼徍榓40擭戙傪濷偘偵側偑傜婰壇偟偰偄傞擭戙偱偁傞丅暯惉偵惗偒傞擔杮恖偲偟偰丄偙偺忋奀傪曕偔偺偼婰壇揑偵搢嶖偟偨懱尡偲側傞丅

1960擭戙偺恖乆偑1990擭戙傪惗偒偰偄傞丄偦傫側晄巚媍側姶妎偑杔傪廝偆丅

丂偝傜偵摨偠曕摴嫶偵偼丄墝憪傪攧傞抝丅柍憿嶌偵峀偘傜傟偨價僯乕儖戃偺拞偵偼墝憪偑嶳偲側偭偰偄傞丅偙傟偼埮側偺偐丄偦傟偲傕偙傟偑晛捠偺巔側偺偐丄杔偵偼敾抐偡傞弍偑側偄丅

丂僇儊儔傪岦偗傞偲丄抝偺栚慄偑堦弖埫偔戺偭偨傛偆側婥偑偟偨丅