『神道集』の神々

第十八 諏方大明神五月会事

諏方大明神の五月会は、人皇五十代光孝天皇の御時より始まった。

其の故を尋ねると、以下の通りである。

当時、在五中将業平という臣下がいた。

平城天皇の五代の子孫で、高貴な方である。

歌道を伝える家に生まれ、古今に稀な人物である。

文武二道に秀でており、和漢に名が伝わっていた。

諸芸に明るく、書や舞楽にも優れていた。

人々の寵愛は限り無く、染殿后(文徳天皇の女御、藤原明子)を盗み出したのも此の人の話である。

此の人は清和・陽成・光孝の三代の帝に仕えた臣下である。

就中、笛の上手で、日本国だけでなく閻浮提で一番であった。

この帝の御宇、信濃国に一人の鬼王がいた。

この国に渡って九年目で、都に上って人々を犯していた。

この鬼は極めて笛を好み、世界一と自認していた。

名を官那羅といい、鬼婆国の乱婆羅王から五十二代目だった。

この鬼は「青葉の笛」という不思議な笛を持っていた。

心に音声を観じれば自在に吹く事ができ、また善悪・吉凶も察知する事ができた。

在五中将はこの笛を手に入れたいと思い、笛を百本造って高山幽谷に行き、毎夜秘曲を吹いた。

ある夜、鬼王が来て伊諱門(偉鑒門)の北の野辺で遊んだ。

業平は鬼王の笛を借りて二十五菩薩来迎の自然の法音を吹いた。

明け方近くなって、業平は青葉の笛を隠して別の笛と入れ替えた。

鬼は「違う」と云って受け取らない。

その内に鶏が鳴き始めると、鬼王は大いに驚いて帰ってしまった。

業平は笛を帝に献上した。

中一日おいた昼頃、鬼王は若衆姿に変じて内裏に現れ、「あの笛は鬼王に五十七代伝わったものです」と云って返還を求めた。

帝の返事が無いと、鬼王は怒って本身を現した。

鬼王が吐く息は大風となり、その風に当って多くの人々が苦しんだ。

それでも帝は笛を返そうとしないので、鬼王は帝の最愛の女房二人を内裏から攫っていった。

帝は満清を召し出し、鬼王を討ち取るよう命じた。

満清は七月十日に都を罷り出た。

我も我もと二万七千騎が随行を願ったが、満清は彼らが鬼に殺されるのを哀れんで、皆を返した。

満清将軍は十二人の供を率いて信濃に向った。

美濃と尾張の国境の洲俣川を渡った時、楠葉紋の水干を着た武士と出会った。

翌日、伏屋(岐阜県羽島郡岐南町伏屋)という所で、梶葉紋の水干を着た武士と出会った。

将軍は二人の武士を供にして、信濃国の岡田(長野県松本市岡田)に到着した。

将軍は「当国の戸隠山に住む鬼王を打ち取れという宣旨を受けて下って来たのです」と二人に打ち明けた。

二人の武士は「我々は当国の者で、勝手を知っています。鬼王は宣旨のお使いが下向することを聞いて、戸隠を出て浅間嶽にいます」と云い、将軍を案内した。

一行は浅間嶽を登って鬼王の城に近づいた。

二人の武士は城郭の南門を押し開き、太刀を抜いて打ち入った。

鬼王の眷属が出て防ごうとしたが敵わず、鬼王が出て来て戦い、二人の武士を追い出した。

鬼王は身の丈が二丈、身体から火炎を出し、九足八面であった。

将軍は矢を尽くして戦い、鬼王は二人の武士を左右の手に提げて門内に入った。

やがて、二人の武士が鬼王を縛り上げて出て来た。

一行は凱旋して粟田口に到着した。

二人の武士はそれぞれ「我は尾張国の鎮守の熱田大明神である」「我は信濃国の鎮守の諏方大明神である」と云って姿を消した。

京の三條河原で鬼王の処刑が行われた。

鬼の首は斬ってもすぐに元に戻るので、帝もお困りになっていた。

その時、熱田大明神と諏方大明神が守護して力を貸してくれたので、ついに鬼の首を斬り落とす事が出来た。

満清は大納言になって信濃など十五ヶ国を賜り、熱田大明神に四十八箇所の土地を寄進した。

また、諏方大明神には特別に十六人の大頭を定め、改めて諏方郡を寄進した。

天竺の舍衛国の波斯匿王の娘に金剛女の宮という天下第一の美人がいたが、十七歳の時に生きながら鬼王の姿となった。

これは過去世で善光王の后だった時に三百人の女に嫉妬して殺した報いである。

祇陀大臣がこの金剛女を預かる事となった。

大王は釈尊に説法を願った。

釈尊は弟子を引き連れて来臨し、説法は数日に及んだ。

金剛女はこれを知って王宮を伏し拝んだ。

すると、釈尊の眉間より光が放たれ、金剛女は三十二相を具えた美しい姿となった。

大王は不思議に思い、祇陀大臣を姫の婿にした。

金剛女の宮の亡くなられた処は知られていない。

この宮は会者定離を示すための化身で、本地は千手観音である。

後に日本国に移り住まわれた。

神武天皇は諏方の宮の御子である。

熱田大明神は諏方大明神の甥で、宇都宮大明神の御子である。

宇都宮大明神は諏方大明神の弟である。

満清は諏方大明神の烏帽子子である。

諏方の上宮は祇陀大臣で、本地は普賢菩薩である。

下宮は昔の金剛女の宮で、本地は千手観音である。

昔の事を忘れず、神功皇后の新羅征伐の時に守護された。

諏方の五月会は満清の立願により始まった。

諏方大明神

諏訪大社上社本宮[長野県諏訪市中洲宮山]。

祭神は建御名方神。

諏訪大社下社春宮/秋宮[長野県諏訪郡下諏訪町]

祭神は八坂刀売神・建御名方神で、事代主神を配祀。

式内社(信濃国諏方郡 南方刀美神社二座〈並名神大〉)。

信濃国一宮。

旧・官幣大社。

参照: 「諏方縁起事」諏方大明神

五月会

諏訪大社では年四度の御狩神事が行われた。

五月会はその一つで、五月二~四日に山中で押立御狩、五・六日に上社本宮で祭礼や流鏑馬などを行った。

諏訪円忠『諏方大明神画詞』(諏訪祭巻第三~第四)[LINK]は押立御狩・五月会の様子を以下の様に記す。

- 五月二日、御旗二流(左梶葉・右白)を持つ雅楽を先頭に、梶葉藍摺の狩衣を着た大祝を中心とした行列が御狩押立に進発。

途中、酒室神社[長野県茅野市坂室]において三頭(左頭・右頭・流鏑馬頭)対面の礼を行う。

その後、長峰山に登り、二流の旗を守って左右に分かれる。

狩人は山中に散開し、臺弖良山(大泉山・小泉山)で鹿を追い、一同がこれを射る。

同四日まで三ヶ日の儀式である。

数百騎で御狩を行うが、矢に当たる鹿は二三頭である。

これを「諏方野の鹿に穴あり」という古老の詞が有る。

- 同五日の朝、本宮の祭礼(五月会頭)。

神官・氏人が着座して饗膳を設け、様々な引物が有る。

これは左頭が行う。

同日の夕刻、本宮から馬場の廊に行列して移動。

ここで本宮と同様に饗膳を設ける。

これは右頭が行う。

- 同六日、流鏑馬頭が馬場の廊で昨日と同様に饗膳を設ける。

馬場で揚馬(人馬が盛装して練り行く)を行った後、装束を改めて流鏑馬を行う。

また、射礼と並んで相撲二十番が有る。

最後に着座の人々は水干を脱ぎ、当日の奉行人が道々の輩に分かち与える。

『神道集』では秋山祭(御射山祭)と五月会の由来を各別に説くが、『諏訪信重解状』の「当社五月会御射山濫觴事」[LINK]では坂上田村麿が高丸を追討した際の諏方明神の託宣により四度の御狩神事を始めたと伝える。

然るの間将軍御託宣の旨に任せ、御狩を始め置かる。

所謂五月会、御作田、御射山、秋庵、是を以て四度の御狩と名づく。

爾より以来遥かに四百余歳の星律を送り、久しく三十余代皇基を経たり。

就中五月会・御射山は国中第一の大営の神事也。

結構唯之に在り。

倩其濫觴を尋れば、忝くも桓武天皇の官下を奉じ定め置かるるの神事也。

皇敵追討の賞也。

在五中将業平

天長二年[825]生まれ。

父は平城天皇の第一皇子・阿保親王なので、平城天皇の孫になる。

翌年に臣籍降下し、在原朝臣を賜った。

元慶元年[877]、従四位上・右近衛権中将に叙任。

在原氏の五男であるので、「在五中将」と呼ばれた。

なお、業平は同四年[880]五月二十八日に死去したので、光孝天皇(元慶八年[884]に即位)には仕えていない。

在原業平は『伊勢物語』の主人公に擬せられており、第六段[LINK]に二条后(清和天皇の女御、藤原高子)を盗んだ説話を記す。

男ありけり。

女のえ得まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盜み出で、いとくらきに率てゆきけり。

芥川といふ河をいきければ、草の上におきたりける露を、「かれは何ぞ」となむ男に問ひける。

ゆくさきおほく夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたうふりければ、あばらなる蔵に、女をば奥におし入れて、男は弓胡簇を負ひて、戸口に居り、はや夜も明けなむ、と思ひつゝ居たりけるに、鬼はや一口にくひてけり。

「あなや」といひけれど、神鳴る騒にえ聞かざりけり。

やうやう夜も明けゆくに、見れば、ゐて来し女もなし。

足ずりをして泣けどもかひなし。

白玉かなにぞと人のとひしとき 露と答へてきえなましものを

これは、二条后の、いとこの女御(染殿后)の御許に仕うまつるやうにてゐ給へりけるを、容のいとめでたくおはしければ、ぬすみて負ひて出でたりけるを、御兄堀河大臣(藤原基経)、太郎国経大納言(藤原国経)、まだ下﨟にて内へまゐり給ふに、いみじう泣く人あるを聞きつけて、留めてとり返し給うてけり。

それをかく鬼とはいふなりけり。

まだいと若うて、后の、ただにおはしける時とや。

狛朝葛『続教訓抄』第十二冊[LINK]では、源博雅が朱雀門の鬼から名笛「葉二」を得た説話(『十訓抄』[LINK]と同話)の年紀を不審とし、

大外記師遠語て云く、昔殿上人、月夜一廻とて歩行にて陽明門より出でて、朱雀門より入けり。

人みな内裏へ参りて後、業平中将一人此の門にとまりて、月を感じて笛を吹て入りけり。

楼上の鬼大に感じて、此笛を給といへり。

此人の得たる笛を、後に浄蔵の吹きたらむは、年紀符合せり。

博雅はことのほか相違也。

と異伝を記す。

満清

福田晃「神道集〈諏訪縁起〉の方法」には

『神道集』の「五月会事」の「鬼の笛物語」は、先行の説話集の伝承や『青葉の笛物語』[LINK]のごとく、鬼の笛の獲得によって大団円を迎えるものではなく、笛の返却を内裏に迫って、帝の寵愛される女房二人を奪い去った鬼王退治譚が展開する。

その鬼王退治譚は、およそ謡曲「紅葉狩」[LINK]や『戸隠山絵巻』[LINK]などに準ずるものであるが、その討手の英雄は平維茂(紅葉狩)でもなく、吉備大臣(『戸隠山絵巻』)でもなく、「満清」という人物が当てられている。

その満清とは、兄の満仲に準じて鎮守府将軍をも務めた源満政をさしたものと思われる。

ちなみに、『太平記』巻第三十二の「鬼丸鬼切の事」の条[LINK]には

其後、此太刀多田か満成が手に亘て、しなのゝ国とがくし山にて、又、鬼を切たる事あり、是によって其名を鬼切とはいふなり。

などと記されている

およそ源満清(満政・満成)は、鎮守府将軍として東国・奥羽に威勢を伸長した人物で、その子孫もこれに準じている。

今、前頁にその「系図」を『尊卑分脈』(清和源氏)[LINK]によって示してみる。

注目すべきは、満清の孫に、百済の米光・由光の鷹法を伝習した者として著名な出羽守斎頼が、名を連ねることである。

そして、諏訪鷹法の開祖なる禰津神平貞直は、この斎頼の鷹法を継承するものであった。

すなわち、その諏訪禰津流は、『養鷹秘抄』[LINK]には「根津清来りう」などと記されており、『斎藤朝倉両家鷹書』[LINK]には、「諏訪贄懸」の図として、正面に諏訪大明神を祀り、その両脇に政頼と禰津神平を祀り、禰津政頼流であることが示されている。

しかも、『龍山公鷹百首』[LINK]には、禰津貞直を「政頼が婿」とも記されている。

それが史実なれば、『諏訪大明神画詞』(縁起・第五)の貞直伝[LINK]に、「此妻室ハ、婦人ノ身ナカラ、丈夫ノ芸ニモ達シタリケル、中ニ鷹ニヲイテハ妙ヲ得タリケルトカヤ」と記される貞直の夫人は、斎頼の女ということになろう。

そして、貞直[LINK]は

本姓ハ滋野ナリシヲ、母胎ヨリ神ノ告アリテ、神氏約大祝貞光カ猶子トシテ、字ヲ神平トソ云ケル。

とある。

つまり、諏訪の神の子として、諏訪神氏の一族に属したのである。

ちなみに、その『神氏系図』[LINK]をあげてみよう。

[中略]

ここで、先の斎頼の源氏系譜と、この貞直の神氏系図を「斎頼――貞直」の鷹法血脈によって重ね合わせると、満清将軍と諏訪明神の間に、深い繋がりが見出されることとなる。

それならば、かの「諏訪明神の鬼王退治」なる満清鬼王退治譚もまた、滋野流の諏訪信仰圏に胚胎することになる。

とある。

(福田晃『神話の中世』、「神道集〈諏訪縁起〉の方法 —「秋山祭事」「五月会事」をめぐって—」、三弥井書店、1997)

熱田大明神

参照: 「熱田大明神事」熱田大明神

宇都宮大明神

参照: 「宇都宮大明神事」宇都宮大明神(男体)

波斯匿王

波斯匿(Prasenajit)は釈尊在世時のコーサラ国王。

王妃は末利夫人(Mallikā)。

王女は勝鬘(Śrīmālā)、王子は祇陀(Jeta)と毘瑠璃(Vidudabha)が知られる。

波斯匿王の娘に関する説話は支謙訳『撰集百縁経』巻第八(比丘尼品第八)[LINK]等の仏典に説かれ、『今昔物語』巻三(天竺)の「波斯匿王の娘金剛醜女の語 第十四」[LINK]等でも知られている。

『諏訪神道縁起』[LINK]には

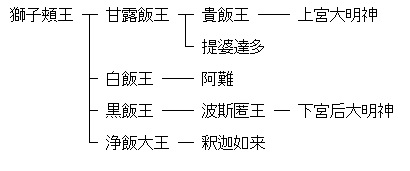

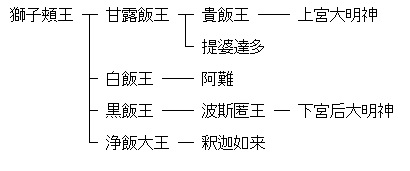

天竺の獅子類王(獅子頬王)、御子四人御座す。

一人は甘呂王、二人は白飯王、三人は黒飯王、四人は浄飯王これなり。

甘露飯王の御子に貴飯王は諏訪の上之宮の大明神の御父なり。

提婆達多も甘露飯王の御子なり。

白飯王の御子は阿難、黒飯王の御子は波斯之匿王、浄飯大王の御子は尺迦如来なり。

下宮后の大明神の父は波斯匿王なり。

此の上宮と夫妻の契約の御事は神家に在る也云々。

とある。

神功皇后の新羅征伐

『諏方大明神画詞』(縁起上)[LINK]には

当社明神の化現は仁王十五代神功皇后元年〈辛巳〉[201]事なり。

同年三月神教ありて皇后松浦の県に至り給。

官軍は纔に三百七十余人、乗船四十八艘なり。

異敵は既に五十万人、乗船十万八千艘と聞ゆ。

千万倍が一なり。

力を以てあらそふべからずとて、まづ誓約御占あり。

御髪海に浮べ給へば、只二つにわけ、又細針を浪になげ給へば、則鮧鯷釣り得給ふ。

吉兆祈るが如し。

又虚空より海上に両将出現。

各一剣を横へて弓箭を負〈弓前寸尺の鎧脇立、此時より始て定むる〉凡甲冑を帯する勢気力の長たる。

其勇める顔色鬼神のことし、其いかれるまなじり明星に似たり。

仍棟梁の臣武内の宿禰奏聞を経て其故を問給。

「君他の州へ発向の間、天照太神の詔勅によつて、諏訪・住吉二神守護の為に参ず」答給。

皇后大に喜び、則錦座を両神にあたへて、帰敬二心なす。

諏訪・住吉二神穀葉・松枝の旗をあげて先陣に進み給へば、群鳥〈鷹・鳩・鷲・烏〉虚空に飛かけり。

大魚波に浮び出て、兵船を守て忽に異域に至る。

とある。