バッファローは1966年12月にデビュー・アルバム、"Buffalo Springfield" をリリースした。

楽器の分担はスティブンとニールがリード・ギターを担当するが、(後のEaglesやAllman Brothers Bandのようなツイン・リードでは無くアンサンブルしている)リッチーはリズム・ギターとなっている。

このアルバムのセッション後に録音、シングル・リリースしたスティブン作 "For What It's Worth" は初ヒットになったが、デビュー・アルバムとは異なって多重録音ならではの訴求力の有る音作りをしている。(デビュー・アルバムは後にこの曲を追加して再リリースしている)

脱輪:

一方、ニールのエレキ・リードはリッチーからいじられたように、うねると言うより街中の交差点を爆走してゆく感じである。

しかしながら、スティブンとニールの個性がぶつかった時に思わぬ効果を見せたのは、1970年にCSN&Yとしてシングル・リリースしたニールの "Ohio"のB面であったスティブンの "Find The Cost Of Freedom" ではないだろうか?

続く、1967年10月にリリースされた2ndアルバム "Again" のレコードジャケットにはプロデューサーのクレジットは見当たらず、3人3様によるセルフ・プロデュースという形になっている。

このアルバムはAtcoレーベル以外のプロデューサーやミュージシャンの間で評判になり、一人のプロデューサーによる統一感は無いが、スティブン、ニール、リッチー夫々のプロデュースにより、個性的な楽曲の集合体〜色々な味が楽しめるアラカルトと言ったところだろうか。

ニール作 "Expecting to Fly" はジャック・ニッチェにプロデュースしたいと思わせ、管弦楽アレンジもさせるほど原石の持つ独特な輝きを放っていたように思う。

続く、1968年7月にリリースされたラストアルバム、"Last Time Around" だが、この時、既にバンドは解散状態で夫々のメンバーは次のプロジェクトをスタートさせており、以前に録音されていたセッションを素材にジム・メッシーナがプロデュースとエンジニアを務めている。

バッファローがデビュー・アルバムの為のセッションを開始したのは1966年の夏頃だが、その頃、ビートルズはアルバム "Revolver"*3 をリリースし、最後のツアーを開始したところであった。

デビューアルバムの録音はUnited Western Recorders のミキシング・エンジニアであったWally Heiderが独立後に設立し、自らの名前を冠した Wally Heider Studios で1969年の2〜3月に行われている。

デイビッド作 "Guinnevere" も不思議なチューニングのアコギとエレキギターのアルペジオで演奏されるが、最終的にレコードで聴こえてくるような音になるまでには

マイクセッティングからミキシングまで、試行錯誤があったのではないだろうか?

脱輪:

脱輪 その2:

2ndアルバム "Deja Vu" は1969年7月〜70年1月に掛けて録音され、3月にリリースされた。

そして "Deja Vu" だが、デイビッドのアコギにも耳を奪われてしまった。こんなイントロ・アルペジオは聴いたことが無かった。

こうしてアルバム、"CS&N" 、"Deja Vu" のアコギ・サウンドは登場したわけだが、同時期にアコギが綺麗に聴こえていた Simon & Garfunkel を思い出す。

アコギ・サウンドに妙にマッチしていたのはグラハム作 "Teach Your Children" のペダル・スティールである。

このアルバムでもうひとつ印象的だったのは、ジョニ・ミッチェル作 "Wood Stock" である。

ところで、米国でこの1970年から登場した手法に、ベースとバスドラムのリズムを重ねてパンをセンターに定位させるミキシング手法がある。

脱輪:

3rdアルバム "4 Way Street" は1971年4月にリリースされ、ライブ・アルバムとなった。

ところで、ニール作 "Cowgirl In The Sand"、"Don't Let It Bring You Down" はソロで演奏したおかげで、筆者はそのアコギのコード・ワークの素晴らしさを知る事が出来た。

CS&Nとしての2ndアルバムは1977年にリリースされた。

このアルバムはCS&N自身に加え、Ron and Howard Albertがプロデュースに加わっている。

ところで、"One of These Nights" に収録されているドン・フェルダー作 "Too Many Hands" はスティブンばりのオープン・チューニングによるアコギが使われており、スティブンも目をつけていたと思われる。

脱輪:

CS&Nとしての3rdアルバムは、1982年にリリースされた。

80年代に入ると多重録音の手法は成熟期に入ったと言えるだろうか。”あの曲のドラムス”と言えばミュージシャンとプロデューサー、エンジニアは話が通じてしまうような時代である。

ところで、デイビッドの自叙伝によると、このアルバムは薬物依存がひどくなった頃で、3人揃ってのレコーディングは難しい状況だったそうである。

デイビッドの唯一の作品である "Delta" はソロ・アルバムのように彼一人でボーカル・ハーモニーを重ねたそうである。

脱輪:

そのような見方をすると、バッファローから分裂したPocoはジム・メッシーナ、ティモシー・シュミットも曲を提供するが、リーダーのリッチー・フューレイの比率が高く、アルバムやコンサート演目は均等にはならなかった。そうしたケースの方が普通かもしれない。

Eaglesはドン・ヘンリー&グレン・フライの作詞・作曲コンビが居り、グレン作詞・作曲のケースも多い。

ビートルズはジョンとポールがそれぞれ作詞・作曲するが、デビュー当時は版権について余り深い認識が無かったのでどちらの曲でも版権は "Lennon-McCartney" と記載していた。

CS&Nに戻ると、"Deja Vu"に収められた "Everybody I Love You" はスティブンとニール、

"Daylight Again" に収められた "Turn Your Back on Love" はスティブンとグラハムの共作という例が見られる。

CS&Nとしての初ライブ・アルバム"Allies"は1983年にリリースされた。

CSN&Yとして18年ぶりのスタジオ・アルバム "American Dream" は1988年にリリースされた。

CS&Nの前回アルバム "Daylight Again" から8年後の1990年にリリースされた"Live It Up"である。

1994年リリースのCS&Nのスタジオアルバムである。

CSN&Yとしての3枚目のスタジオ・アルバム "Looking Forward" は1999年にリリースされた。

CS&N、CSN&Yとしては3枚目のライブ・アルバム "Deja Vu Live" は2008年にリリースされた。

CS&Nとしては4枚目のライブ・アルバムは2012年にリリースされた。

James Raymondの曲 "Lay Me Down" はなるほど曲調は父親譲りだなと思ってしまった。

スティブンのManassas時代の曲 "So Begins the Task" はオリジナルでいい雰囲気を醸し出していたペダル・スティールが聞こえる。

プロデュース、プロデューサーという言葉が使われるようになったのはいつ頃の事だろうか?

ニールは、そのころから自分はバンドよりソロ活動をすべきだと考えていたようだが、スティブンはバンド活動が出来る度量を備えていたのかもしれない。

当初の彼らのスタンスは、リーダーを決めず、3人がお互いの個性を尊重して最大限に協力し合うという主旨であった。

その1:Buffalo Springfieldの時代

この時のプロデューサーは Charles Greene 、Brian Stoneとクレジットされているが、ウィキペディアによると前者は彼らのマネージャーとの事。

バッファローのメンバーはその出来が気に入らず、レーベルAtcoに録音をやり直したいと申し入れている。

しかしながら、クリスマス休暇に入る事を理由に却下されたとの事。

マネージャーがプロデュースすると言うのはいささか疑問で、筆者の推測だが、Atcoレーベルではバッファローのデビューを引き受けるプロデューサーを手配出来なかったのではないか?

バッファローは、スティブン・スティルス、ニール・ヤング、リッチー・フューレイの3人が曲を提供するが、”3人のエゴで内紛が絶えない" と言う様に語られて来た。

3人の出自を辿るとフォーク・ミュージックなのだが、カントリー・ミュージックも薄っすらと透けて見える。

楽曲を聴けば当時の3人がどういうふうにやりたかったのか凡そ判るが、彼らをデビューさせようとするプロデューサーの立場から見れば、"いったいどう料理すればいいんだ?" と思われていたのかもしれない。

スタジオアルバムとはいう物の、ステージ上のバンド・アンサンブルを再現したような一発録音と言った趣である。

多重録音を行ってはいるが、ミキシング作業は却ってライブなノリを希薄にしてしまっているようにも感じる次第である。

リッチーは後に結成するPocoで小技の効いたアコギのリードギターを披露しているが、スティブンとニールは自らリズム・ギターに廻ろうという気は無いように見える。

2ndアルバム "Again" に収録のリッチー作 "Child Claim To Fame" は個性的(独善的?)なギター・フレーズで突っ走るニールの事をいじった曲と言われている。

印象的なのはアコギのベースランとエレキギターのハーモニクスで、これをステージ上から客席に届けようとすると当時の音響システムではアコギはエレキの陰に隠れてしまいがちである。

エレキに抗してアコギの音と認識してもらえるようにマイクで音を拾うと言うのは、それほど難しかったようである。

スティブンのこのアイデアはスタジオの多重録音によって初めて実現されたと言えるのではないだろうか?

歌詞の内容も、彼が実際に遭遇した1000人規模の若者のデモと警官の衝突事件を題材にしており、プロテスト・ソングになっているところは、同じフォーク・ロックでもお行儀の良いByrdsとは対照的である。

スティブンや他のメンバーにとってもこの曲は大きな収穫だったようである。

スティブンとニールのリード・ギターだが、明らかにカラーが異なる。

ところが二人が公言しているように、彼らにとってのギター・ヒーローはジミ・ヘンドリクスだそうである。

筆者は、なるほどと思うのはスティブンの方だが、ニールはそうなんだという感じである。

ジミ・ヘンドリクスは距離の隔たったフレット間をスライドする時と、チョーキングに独特の"うねり"があるように思うのだが、似ているのはスティブンである。

スティブンはCS&N結成の前にジミに会っていろいろ示唆を受けたそうである。彼の回顧によると個人教授のような関係だったらしい。

スティブンも大胆なチョーキングを多用してブルーズ・フィーリング溢れるフレーズを得意にしている。

スティブンがライブ・アルバム "4 Way Street" で見せた "Black Queen" のアコギ・ソロだが、ジミにアコギを弾かせたらこんな感じかもしれない。

ただ、そのフレーズはクラシック音楽の対位法のようなところがあり、エレキリードの単旋律ではもったいない感じがする。

バッファローの2ndアルバムに収録の "Expecting Fly" でジャック・ニッチェが管弦楽のアレンジメントを付けたのにはこんなところに動機があったのかもしれない。

ニールはジミになりたいけれどなれないと悟っていたのかもしれない。

彼が1992年にリリースしたソロアルバム"Harvest Moon" に収められた "From Hank To Hendrix" を聴いているとそんな気がする次第である。

ハーモニー・ボーカルが入る前の二人のアコギによる長いイントロである。

ニールがアルペジオでスティブンがピッキングだが、ニールのアルペジオは対位法になってスティブンのリードに絡みつく様はなかなか味わい深い。

ひょっとするとEaglesのドン・フェルダーのコード進行になる "Horel California" の遥かなる源流ではないか?

このアルバムからレコーディング・エンジニアとしてスタートしたばかりのジム・メッシーナが全10曲中の5曲でエンジニアを務め、スティルスの曲 "Hung Upside Down" のプロデュースを担当している。

ジムの回顧によると、スティブン、ニール、リッチーはセルフ・プロデュース志向満々で、ミキシングにも強い意欲を示したので、当時のレーベル所属のプロデューサー、エンジニアは誰も担当したがらず、押し付けられてしまったとの事である。

しかしながら、まだ駆け出しであった1947年生まれの彼は2〜3歳上の彼らを相手にどんな仕事をしたのだろうか?

中でもアコギの音を最大限に訴求したスティブン作 "Bluebird"、"Rock & Roll Woman" は革新的であり、ここでもハーモニクスが明瞭に聴こえる。

エンジニアもアコギを綺麗に聴かせる録音技術を獲得したようである。

この音作りは後にワーナー・ブラザース・レーベルのTed TemplemanのプロデュースによってDoobie Brothersに受け継がれている。

なお、スティブンの "Bluebird" と "Everydays" はアトランティック・レーベルの社長Ahmet Ertegun自らプロデュースに加わっている。

ウィキペディアによると元々はニールがソロ用プロジェクトとして録音したものでバッファローのメンバーは参加していないとの事。

ビートルズがやり始めたサウンド・モンタージュを思わせる冒頭の地鳴りのような音の隙間からストリングスが現れる様は夜明けをイメーシさせ、アコギの美しいコード・ストロークが被さってくる様はフォーク・ロックと評するには余りある。

ここで聴かれるドラムに掛けた深いリバーブだが、この処理は1968年にリリースされた Simon & Garfunkel のアルバム "Bookend"*1 に収録されている "America" でも聴こえる。

こちらはコロンビア・スタジオのエンジニア Roy Halee によるものだが、続く1970年の "BRIDGE OVER TROUBLED WATER"*2 でも引き継がれている。

"Expecting to Fly" の先見性をあらためて認識させられる次第である。

恐らく、このようなセルフ・プロデュースの事例はレコード業界にも大きな波紋を投げかけたのではないだろうか?

*1

*2

このアルバムはいわば残務処理というような恰好だが、ニールの "On the Way Home" ,"I Am a Child"、リッチーの "Kind Woman" が印象的である。

ジムの回顧によると、ベーシスト、ブルース・パーマーの違法薬物所持で十分な活動が出来ない穴をうめるべく、ベース、ボーカルまでやらさるはめになったとの事。

彼は解散後のPocoでの活動を見れば判るように楽曲も提供できるし、ボーカル、リードギターも達者なので代役は無理なく務まったようだが、これからプロデューサー、エンジニアを続けるか、ミュージシャンの道を選ぶか迷っていたようである。

結果はリッチーと "Kind Woman" でペダル・スティールで参加したセッション・マンのRusty Youngと一緒にPocoに参加してしまう。

Pocoのデビューアルバムを含めてそれ以降の3作目までジムがプロデュースしているように、腕を磨きながら二刀流を楽しんで居たようである。

このあたりのいきさつは以前のEssayでも取りあげているのでご参照ください。

その2:Beatlesの影響

"Revolver" は最後の曲、"Tomorrow Never Kows" に代表されるように多重録音を駆使して彼らの演奏以外の様々な音源を自在に取り入れて完成した事が次第に公になって行った。

写真のフォト・モンタージュやアートのコラージュなる手法を音に置き換えたサウンド・モンタージュと言うべきものであろうか?

現代音楽の分野でも楽器演奏に拘らずに自然の音素材や音が鳴るものなら何でも利用しようとするやり方が出てきた時代であった。

ジョン・レノンやポール・マッカートニーからは直ぐにそうしたアイデアがプロデューサーのジョージ・マーチンに伝えられ、エンジニア達もそれを実現しようと熱が入るというような好循環が生まれていたようである。

ジョンやポールの感性に負うところが大きいと思うが、そうしたアイデアを、スタッフが "じゃあやってみよう!"となるには数々のヒット作をものにして来た実績があったからであろう。

もっと凄い曲が出来るかもしれないという期待〜正のスパイラルが廻り始めていたようである。

そうした模様は音楽雑誌で直ぐに伝えられ、バッファローのメンバーも充分に承知していたと思われる。

バッファローがデビューしてから10年、20年後になって様々な情報が明らかになって来たが、スティブンはベースやキーボードも扱うので、こういうサウンドにしたいというトータルな青写真を持っていたようである。

また、ニールは音響的にかなり繊細な拘りを持ち、ステージとスタジオ・アルバムは別物という視点を持っていたように伺える。

一方、リッチーはカントリー・ミュージックをどうしたらポピュラーなものに出来るか試行錯誤していたようで、スティブン、ニールとのステージ・ワークだけではなかなか思うように事が進まないと感じていた節がある。

そこから、やはりスタジオ・アルバムで成果を出したいと思っていたのではないだろうか?

しかしながら、そうした3人3様の青写真が表面化すると、レーベル所属のプロデューサー達は "まず実績ありき" なる反応を示したのではないだろうか?

所謂、"10年早いよ!" である。

デビュー・アルバムはステージワークをそのまま録音したような仕上がりになったが、2ndアルバムはプロデューサー達が名乗りを上げない事を好機と捉え、自分たちの青写真に沿った音作りに注力出来たのかもしれない。

ニールの "Broken Arrow" で行ったサウンド・モンタージュも前衛的というものではなく、曲の内容ときちんとリンクしているように感じる。

*3

その3:CSN&Yの時代

サンフランシスコを拠点にしており、Jefferson AirplaneやC.C.R.が使い始めたが、ハリウッドにもWally Heider Studios 3と呼ばれるブランチがあり、CS&Nはそちらを使っている。

冒頭のスティブン作 "Suite: Judy Blue Eyes" だが、オープン・チューニングによるアコギとエレキ・ベースの組み合わせでスタートする。

このような組み合わせはそれまでに聴いたことが無く、続けて被さる3声ハーモニー・ボーカルは起伏のある旋律ながら見事に決まっていて唖然としてしまったのを覚えている。

経験を積んだ、どこかジャズのアカペラを思わせ、凄い!と感じたものである。

この曲に限らず、スティブンが殆どの楽器を弾いており、自らミックスダウンまで行ったと伝えられている。

新興スタジオにしても、それをやらせてくれるWally Heiderとスタッフの心境を想像してみたくなる。

バッファローでのセルフ・プロデュースによるアルバムを聴いていると思われるが、

”どんな事をするのかお手並み拝見?”

”途中で収拾がつかなくなったら助け舟を出してやるか?” だったのか?興味は尽きない。

アコギはエレキギターの電気信号をプラグからコードで直接イコライザ―〜レコーダーに入れるのと違って、空気を通してマイクで音を拾うので気温や湿度の影響を受けやすい。

アメリカ西海岸は湿度が低く、日本からもシャキッと綺麗に響くアコギに憧れて録音に訪れる例もあるようだが、弾いているうちに指の脂や汗が3弦以下の巻き弦に影響を及ぼしてどんどん響きが変わっていってしまう。

つまり、1~2テイクで手際よく録音しないと、なかなか思い描いたように聞こえてくれず、徐々に泥沼にはまっていくようなところがある。

スティブン作 "Helplessly Hoping" は好きな曲だが、このいささか湿っぽくなってしまったアルペジオはいつも残念に思う部分である。

弦を張り替えたばかりのフレッシュな音だったら.....

このデビュー・アルバムと次の "Deja Vu" のジャケットはHenry Diltzの写真と Gary Burdenのデザインによるものである。

家の前の古びたソファーは撮影場所を探すためにロス・アンジェルス内を巡っていて偶然、見つけたものだそうである。

ネガを現像してみたら座っている位置が左からNSCになっている事に気が付き、撮影し直すべく翌日現地を訪れると、既に家とソファーは撤去されていたとの事。

このデビュー・アルバムは大きな反響を呼んだが、早速、1971年にはフォロワーが現れる。

"A Horse With No Name" をヒットさせた America である。

彼らのデビュー・アルバム "America" *4は当初この曲を収録していなかったが、ヒットを受けて追加して再リリースしている。

3声のハーモニー・ボーカルでアコギとエレキベースを綺麗に聴かせるところはCS&N譲りだが、オープン・チューニングは使っていない。

彼らは父親がイギリスに駐屯していた米空軍の軍人であった事から、アメリカン・スクール在学中から活動しており、デビュー・アルバムは Ian Samwell のプロデュースでロンドンの Trident Studios で録音されている。

イギリス側のスタジオも CS&N の音作りは直ちに分析され、 America にも Wally Heider Studios に負けない録音技術を提供出来たようである。

日本でも "A Horse With No Name" はヒットしたが、CS&Nのアコギは難解だったのに対し、America は比較的短期間に解明出来たので、当時は高校生バンドの必修曲と言った様相であった。

しかしながら、2声ならハモれるが、3人目がなかなか見つからないものであった。

*4

レコーディング・スタジオはサンフランシスコのWally Heider Studios Cとハリウッドの同Studios 3である。

スティブンによると総計800時間を費やしたとの事。

デビュー・アルバムの録音時期から僅か4か月しか経っていないが、明らかにアコギの音が鮮やかになっている。

それはA面冒頭のスティブン作 "Carry On" とB面冒頭のデイビッド作 "Deja Vu" に顕著である。

"Carry On" は "Suite: Judy Blue Eyes" 同様、オープン・チューニングだが、パンを左チャンネルに振り、ベースを右チャンネルに振っている。

微かにお互いのチャンネルに音が漏れているが、アコギとベースを分離する事で音の濁りを回避しようとしたのかもしれない。

まず最初に左のスピーカーからアコギが飛び出し、センターからハーモニー・ボーカルが始まると同時に右スピーカーからベースが追い打ちを掛けてくる。

このタイミングは音が左から右に広がっていくようなドラマチックな感じである。

筆者はこの時期、カントリー・ロックのByrdsに馴染んでいたのだが、こんなアコギの使い方にたまげてしまったものである。

どういうふうに弾いているのだろうか?という疑問がどんどん膨らんできたものである。

速いパッセージの緻密なハモニー・ボーカルが終わり、2節目になるとフラット・ピックのストロークによる美しい響きは目が覚めるようであった。

これはデイビッドのソロアルバム "If I could Only Remember My name" を聴いてから判ったのだが、フェイジング、ダブリング、あるいはコーラスと呼ばれるイフェクターが掛かっている。

これはビートルズが1966年のアルバム "Revolver" の録音で使い始めたもので、ボーカルに厚みと広がりを出すために各パートを2回歌っていたものを、音響処理によって一回で同様の効果を出すものである。

アビーロード・スタジオのエンジニア、ケン・タウンゼントが開発したもので身内ではADT(Artificial Double Tracking)と呼ばれていた。

これが米国にどのように渡ったか定かではないが、"Deja Vu" ではこれをアコギに適応したものである。

ビートルズがギターで使用したのは1969年のアルバム "Abbey Road" に収められたジョージ・ハリスン作 "Here Come The Sun" のアコギが初めてかもかもしれない。

米国のレコーディング・スタジオもブリティッシュ勢の動向を常に注視していたと思われるが、ケン・タウンゼントのやり方を推測して独自に用意していたとも考えられる。

スティブンやデイビッドも ”もっと綺麗に録音できないか?”とスタジオ・エンジニアに要求し続けていたのかもしれない。

彼らもコロンビア・スタジオによるフォーク・ロック・サウンドだったわけだが、やはりアコギの音には神経を使っていたようである。

ポール・サイモンはガット弦、スティール弦の別なく、アルペジオ、コード・ストロークが美しい技巧派だが、ポールとエンジニアの Roy Haleeもエレキ・ベースとの分離を考慮してギターの定位を工夫していたように伺える。

"Mrs. Robinson" のベース・ラン、"The Boxer" のアルペジオ、ブギ・ウギ調の "Baby Driver" 等に聴かれるチョーキングやコード・ストロークはアコギらしい弦の響きを上手く聴かせている。

恐らくスティブンやデイビッドもチェックしていたのではないだろうか?

Grateflu Deadのギタリスト Jerry Garcia が弾いているが、デイビッド人脈によるオファーと思われる。

彼のソロアルバムでも弾いているが、いわゆるカントリーの本場ナッシュビルではなく、サンフランシスコのサイケデリック・シーンから興ったサウンドである。

Garcia は事故で指が不自由で、不自由なりに出来る奏法を編み出したそうで、それがCS&Nの青写真にピッタリマッチしたように感じる。

オリジナルは1970年の3枚目のアルバム "Ladies of the Canyon" に収められているが、キーボードの伴奏とバック・コーラスを伴ったマイナー・ペンタトニックの楽曲である。

5音音階は世界中に見られるが、アパラチアン周辺のいわゆるマウンテン・トラッドやサンタナの "Black Magic Woman"、日本のリンゴ追分とも親和性が有る。

スティブンのアレンジは1970年に日本の洋楽ラジオ番組、ホリデー・イン・ポップスで初めて聴いた当時は今風に言うサザン・ロック調のリードギターにハモンド・オルガンが醸し出すブルース・ロックに聞こえたのだが、マイナー・ペンタトニックとは気が付かなかった。

いずれにしても当時の日本のヒットチャートを賑わしていた洋楽とは異質な感じがしたものである。日本のラジオでCSN&Yが紹介された最初の楽曲ではなかったかと思う。

しかしながら "Carry On" を聴き直したり "4 Way Street" に収められている "Black Queen"、"Find The Cost Of Freedom" を聴くと、これもペンタトニックであり、スティブンのルーツはこの辺りにありそうである。

瞬く間にその後の定石になったが、ベースのアタックが増強されてピシッと締まって聞こえるものである。

この手法を最初に実行したのはジム・メッシーナではないかと踏んでいたので、2008年頃にMyspaceで彼にメッセージを送って訪ねてみたところ、”たぶんね!”という答えが返ってきた。

"Deja Vu"に戻るが、スティブンはこの手法を使っておらず、彼なりの狙いがあったのかもしれない。

この手法がCS&Nに登場するのは1977年にリリースした3枚目のアルバムからである。

なお、このアルバムからグレッグ・リーブスがベースで参加するが、レコーディングではスティブンは自分の曲は自分でベースを弾いている。

"Deja Vu" でも弾いているが、ジャズのような速いパッセージで万能ぶりを発揮している。

静かな中で展開されるアコギとベースの組み合わせはかなり拘っていたようである。

"Deja Vu" のジャケット写真は Henry Diltz によると、南北戦争時代の写真技術〜いわゆる銀板を使って作成されたもので、現像〜焼き付けには50分程度の時間が掛かるそうである。

徐々に画像が浮き上がってくるのをじっと待っていたそうで、狙い通りの素晴らしい写真になったと一同、喜んだそうである。

"Deja Vu" は大ヒットとなり、彼らのギター・ワークとハーモニ・ボーカルを直に聴いて、見てみたいと期待が高まっていたと思われる。

彼らもいずれライブ・アルバムを出す事は想定していたと思われるが、スタジオ録音の様にアコギを綺麗に聴かせる事が生のステージでは難しい事はスティブンは良く理解していたと思われる。

1970年の時点ではステージの音を客席のどこでも均質に届ける事を目的としたPAシステムは未だ登場しておらず、ステージ上のアンプとスピーカーから出る音のバランス調整で成り立っていた。

しかしながら、彼らの様に大ヒットとなると観客数は急増し、野外のスポーツ・アリーナのような場所でないと興業できなくなって来た。

そうなると、ステージから最も離れた席に音を届けるにはアンプの出力を上げて大音量にするしか方法が無かった。

1969年のウッド・ストックを経験していた彼らもこの点を心配したようである。

まず、3声ハーモニーはスタジオや室内ではお互いの声を聞きながらハモル事が出来るが*5、野外ステージでは後方のアンプとスピーカーから放たれる大音量に眩惑されてハモルのが難しくなる。

当時のライブ・ステージの映像を見ると、時々片手を耳に当てながら歌うボーカリストが見られるが、耳から入る自分の声ではなく骨伝導の性質を利用してキーが外れていないか確かめる所作と思われる。

一本のマイクに3人が寄り添ってハモッてみても、背後から聞こえてくるのは楽器の音が混入した爆音で、相手の声では無いのである。

こうした問題点は緊急の課題になったが、これが解決されるのはハーモニー・ボーカル専用のモニター・スピーカーが演奏者の足元に設置されるようになった1974年頃である。

それまで彼らは次善の策として本作のようにアコギのセットとエレキのセットを分けて凌いだのではないかと想像される。

今でこそ、どんなバンドもライブ・ステージではスタジオ・アルバムとほぼ同質の演奏を披露出来るようになったが、70年代初期は冷や汗をかきながらステージをこなしていたようである。

この僅か6本の金属弦による和音にはオーケストラに匹敵する万華鏡のような音が巡っているように感じる。

後者はオープン・チューニングになっている事も決め手になっているようである。

バッファローの2ndアルバム時のメンバーが総掛かりてもかなわないかもしれない。

*5

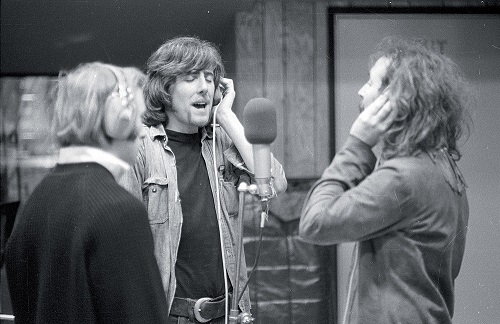

Stephen Stills Facebook 2024.1.6付けより転載

Wally Heider Studios 3にてHenry Diltz撮影 feb.1969

スティブンの回顧によると、CS&Nデビュー・アルバム録音時はハーモニー・ボーカルを一本のマイクで一発録りしていたそうである。

この時、スティブンのパートが目立ってしまったようで、最初はマイクから約1m離れていたがエンジニアの指示でスティブンは一歩下がって(約15cm)歌ったとのこと。マイクからどれだけ離れるかが全てだったと語っている。

その4:セルフ・プロデュースに現れた変化

"4 Way Street" から6年が経過しているが、その間、デイビッドとグラハムはデュオとして活動、スティブンは Manassas を結成して自身の出自を辿るような活動をしていた。

CSN&Yとしてもツアーを行ったり目まぐるしく時は流れて行ったようである。

その間、ロックは多様化が進み、音作りも加速度的に進化して行った。

アコギを綺麗に聴かせる録音技術や音響処理は定石が生まれ、75年から77年にかけては音の濁りが排除され、どんな楽器も明瞭に聴こえるようになったと感じる。

多重録音が4トラックから8〜16に増えて行った1970年頃は個別に録音した各トラックをそののままミックス・ダウンし、そのあとでイコライザ―で音質調整をする段取りであったが、色彩と同じで音も重ねれば濁ってくるもので、エレキと組み合わされるアコギはなかなかそれらしく聞こえてくれなかった。

また、CS&Nのハーモニー・ボーカルも3人の声質をそのまま重ねると低音域が太り気味になる傾向があった。

こうした課題は74年、 Queen がヒットチャートに顔を出し始める頃には改善されて来た。

彼らの3rdアルバム "Sheer Heart Attack"*6 に収録の "Killer Queen" のハーモニー・ボーカルは明らかにCSN&Yを源流とし、Eagles や Poco を意識したように思われる。

これは各トラックに入れた楽器やボーカルの音をミックスダウンする前に、あらかじめ低音域を中心にお互いに近しい周波数域をダイエットしておく事で、重ねた時に丁度良くなるようにするものである。

米国側もこれに反応してEagles や Poco もベルベットのように滑らかな感じが出てくるようになった。

これらプロデューサーやスタジオ・エンジニアの貢献により、ヒットになった曲は誰のプロデュースでどこのスタジオで録音されたのか?に関心が集まるようになっていった時代であった。

この兄弟はウィキペディアによると、ドラムセットの基本8パーツ全てにマイクロフォンを配置し、意のままにミキシングしてゆく事で、所謂ドンシャリがクッキリしているところから "Fat Albert Bros." と呼ばれていたとの事。

スティブンの Manassas の2枚のアルバムでもエンジニアで参加しており、その頃から "Albert兄弟のマイアミ、クライテリア・スタジオ" は次第に名声を得るようになり、1975年のEaglesの"One of These Nights"、1976年の "Hotel California" はここで録音されている。

プロデュースしたBill Szymczykは4声のバック・コーラスは4トラックに録音して夫々の声質の特徴をあえて抑えて4人兄弟のようなスムースなミキシングをして一躍名を上げている。

一方、CS&Nは終始3声のクローズ・ハーモニーでバック・コーラスを伴わないので、Albert兄弟は3人の声質を活かしてブレンドしているようである。

結果として、前2枚のアルバムでスティブンが目指していたアコギを前面に据えたエッジの効いたサウンドから、CS&N 1977は当時のAORなサウンドを纏うようになったようである。

基本2声のByrds時代はデイビッドのトップ・パートが良く目立っていたが、CS&Nになってからはグラハムのトップ・パートは良く判るが残る二人のパートはほぼ均等に聴こえるようになった。

そしてこの頃にはボーカルやエレキギターまでコーラスを掛けるのが一般化し、このアルバムでも使われている。

そもそもフロリダ出身のドン・フェルダーが13歳の時に参加したハイスクール・バンドにスティブンが居り、お互いに動向はチェックしていたようである。

デイビッドの自叙伝によると、クライテリア・スタジオにCS&Nが訪れた時にアテンダンスをしてくれたのが、デイビッドが2023年1月に亡くなるまで人生を供にした Jan Crosby 夫人だそうである。

このアルバム制作時は3人とも気力が充実して最も満足できる仕事が出来たそうだが、デイビッドはその後1985年頃にかけて Janまで巻き込んで薬物依存の最悪の状態となってしまった。

しかしながら、グラハムの辛抱強い説得でJanと供に更生施設に入り、克服できたそうである。

それを契機にデイビッドがJanにプロポーズしたとのこと。

*6

このアルバムでもプロデューサーはCS&N以外にSteve Gursky、Stanley Johnston、Craig Doergeの名前が見られる。

このアルバムの楽曲にはメンバー以外に共作者が現れるのだが、デイビッドがボーカルを取った "Might As Well Have a Good Time" はJudy HenskeとCraig Doergeの作品である。

CS&Nに限らず、この頃からカバー曲はその作者自身がプロデュースするという例が見られるようになり、Craig Doergeがそれである。

彼はCS&N、C&Nでもキーボード・プレーヤーとして演奏しており、ソングライターでもある。

一方、スティブンがリード・ボーカルを取った "Southern Cross" はRichard & Michael Curtis兄弟の作品にスティブンが作詞を補作している。

1970年頃から台頭し始めたシンガー・ソングライター達は、次第に共作者としても飯を食うようである。

作詞は自分で行うが、作曲・コード進行は共作者に任せるというケースが多いようである。

レコーダーも24トラックから、32、48へと増えて行き、どんな試みも出来る体制であった。

その代わり、ドラムの基本セットの8パーツを8トラックに入れると編集は大変な作業となり、ミキシング助手が下ごしらえをするようになって行ったようである。

ミキシング・アシスタントやCoエンジニアという肩書でカバージャケットの裏に名前がクレジットされるようになったのも70年代後半から80年代にかけてだろうか。

こうすることによって、業界内で少しずつ知名度が上がり、後にグラミー賞でも受賞するような楽曲が出るとミキシングの御指名が掛かるという具合である。

ミュージシャンが指名するよりも、プロデューサーから指名される形が多いのではないだろうか?

こうした状況が続いてくると、何が何でもセルフ・プロデュースというミュージシャンは少なくなり、プロデューサーが覇権を取り戻して行ったように伺える。

CS&Nも40歳を迎えると、少しずつ角が取れて行ったようである。

その為、デイビットの替わりにArt Garfunkel、ティモシー・シュミットがハーモニー・ボーカルで請われたとの事。

ティモシーはPoco時代やEaglesに移籍後もハーモニー・ボーカルの客演依頼が多く、声質がニュートラルで男声、女性問わず相性が良い売れっ子になっていた。

曲のアレンジも自身で指示したようだが、自分の曲となると気合が入って真人間に戻るのかもしれない。

筆者は彼の経歴の中でも1.2位を争う美しく印象的な作品だと感じる。

アルバム、CS&N 1977の頃までは、各メンバーの自作曲がほぼ均等に提供されたが、バンド、ユニット活動としては理想的ではないだろうか?

アルバム、シングルが売れれば作曲者に版権収入が入って来る。

コンサート収益も、各メンバーの曲がほぼ均等に演奏されるので自然に分配されるかもしれない。

しかしながら、1974年に "Southr Hillman Furay Band" 結成の為にリッチーが脱退すると、楽器演奏専門だったRusty Youngも曲を提供するようになり、ジムの後継となったPaul Cotton、ティモシー・シュミット合わせて3人が均等に自作曲を揃えるようになった。

ランディ・マイズナーやバーニー・レドン、ドン・フェルダー、ジョー・ウォルシュ、ティモシー・シュミットも自作曲を提供するが、ヘンリー&フライの方が圧倒的に多い。

しかしながら、二人の曲はどっちがどっちか?個性が現れているので、いつしかファンでも判るようになってきた。

ジョージも自作曲を提供するようになり、"Something" のようなヒット曲をものにすると版権の持つ重要性を自覚し始めたかもしれない。

どちらが作詞・作曲か?となると、明記されない場合が多いので歌詞の内容やコード進行から推測する楽しみがある。

筆者はどちらも作詞はスティブンではないかと思うが、如何だろうか?

1977年に行われたコンサートツアーが素材になっているが、この時代になるとスタジオ・アルバムとほぼ同質の演奏が聴かれるようになった。

ハーモニーボーカルは野外、室内を問わず、彼らの足元に設置されたモニター・スピーカーのおかげで安心してハモれるようになったようである。

別室ではミキシング・エンジニアがリアルタイムで3声とツアー・ミュージシャンの演奏をブレンドし、それがモニター・スピーカーで彼らに返されると同時に、その信号は客席の各所に設けられたスピーカーから観客に向かって流されると言う、PAシステムの完成である。

観客はあたかもスタジオ録音に立ち会っているかのような瑞瑞しくスリリングな体験が出来るようになったという訳である。

同時にミキシングしない信号はレコーダーに直結され、ライブ・アルバム作成に備えて録音される。

こうした好環境が整った事によって、"4 Way Street" では出来なかった事が可能になった。

ポール・カッマートニーの "Blacbird" をスティブンのアコギ1本と3声だけで決めたのはその成果と言えると思う。

このアルバムでは、デイビッドがプロデュースから外れ、Ron & Howard Albert兄弟がCoプロデューサーとなっている。

70年代にリスナーの記憶に焼き付けられた彼らの音楽は鋭く尖っていたが、これを聴いた時には随分丸くなってしまったなと思ったものである。

演奏はオープチューニングによるアコギを駆使したサウンドは過去のものとなり、ドラム&ベースのいわゆるリズム・セクションはどのバンドでも画一的なものとなり、4人のハーモニー・ボーカルとスティブン、ニールのエレキ・リードギターでCSN&Yである事が判る。

シンセも進化し、既存の楽器では出せないような空気感を感じさせる音が出せるようになり、すっかり音作りは変わってしまった。

"あの頃、みんな馬鹿やっていたなあ" という声が聞こえそうな同窓会のような雰囲気は懐かしさがこみあげて来る。

ニールの "This Old House" ではバッファローの "Expecting to Fly" で彼が弾いていた歪の無い甘美なエレキ・リードが聞こえる。

デイビッドは無事、社会復帰して気力を取り戻したようだが、彼の提供した "Compass" は死線を彷徨っていた時に見つけた微かに輝く船の羅針盤の針を歌ったもので、この曲だけは1970年から時が止まっているように感じる。

プロデュースは4人に加え、Niko Bolasが参加している。

このアルバムは4人の夫人に献呈されているのが微笑ましいが、"皆で献呈すれば怖くない" ということだろうか?

このアルバムから、3人以外との共作やカバーが多くなった。

"Live It Up":Joe Vital

"If Anybody Had a Heart":J. D. SoutherとDanny Kortchmar

"Haven't We Lost Enough?":スティブンとKevin Cronin

"Straight Line":Tony Beard

"After the Dolphin":グラハムとCraig Doerge

異色の組み合わせは "Arrows" のデイビッドとMichael Hedgesである。

Michael Hedgesは80年代にNew Age Musicのジャンルでアコギの可能性を従来とは全く違った弾き方で押し広げた1953年生まれのギタリストである。

彼のコメントによると、CS&N,CSN&Yを聴いて青春時代を過ごした世代で、彼らのアコギにインスパイアされたそうである。

デイビッドより12歳若く、CS&Nの音は次の世代に確実に継承され、それを軽々と超えてしまったようである。

惜しくも1997年に交通事故で亡くなっている。

プロデュースは3人に加え、Stanley Johnston、Joe Vitaleが参加している。

前アルバム "Live It Up" に比べると、3人による楽曲提供に戻っている。

オープニングのスティブンの "Only Waiting for You" は Eagles、Pcooのように珍しくバック・コーラスが聴こえる。

ビートルズの "In My Life" をカバーしているのは面白い。

プロデュースはオープニング曲を除いて、初めてGlyn Johnsに任された。

グリンにとっては初めてのCS&Nだが、手慣れた感じに聴こえる。

彼はビートルズの1969年に行われた多重録音を用いない一発録り回帰を掲げた通称ゲットバック・セッションを任されていたが、難航して最終的にフィル・スペクターに交代され、"Let It Be" としてリリースされた。

フィル・スペクターの仕事はオーケストラや合唱がオーバー・ダブされ、一発録りは実現しなかったが、ジョンはそれを絶賛し、ポールは失望したと言われている。

それまでジョージ・マーチンの監修はあるものの、セルフ・プロデュースに近い仕事をしてきたビートルズも、メンバーが一堂に揃わない多重録音にストレスを感じるようになり、昔のように4人で仕事がしたいと感じていたようである。

グリンはそうした状況を見てきており、プロデューサーの覇権を取り戻したいと思っていたようである。

その後、彼はEaglesの初期の3枚のアルバムを任され、英国人の視点でカントリー・ロックにトライしたものの、メンバーのグレン・フライのロックン・ロール志向と対立してしまい、3枚目の途中でビル・シムチクに交代させられてしまった。

しかしながら、70年代後半になると再びプロデューサーは覇権を取り戻し、実績を積み上げてきたベテラン・ミュージシャンの方から指名される例が出て来たようである。

このアルバムのケースはCS&Nが指名したのか、グリンがプロデュースしたいとオファーしたのか判らないが、興味深い組み合わせである。

1990年代の典型的なサウンドを纏っており、冒険は無いが落ち着いた仕上がりになったように思う。

"大人の仕事"と言ったところだろうか?

タイトル・ナンバーのニール作 "Looking Forward" はBen Keithによるペダル・スティールとドブロが聴かれる。

このコンビはニールの1972年のアルバム "Harvest" を思い出すが、6曲目の "Slowpoke" が聞こえてきたら、これは

"Heart Of Gold" ではないか! と思ったらそうではなかった。

しかしながら、セルフ・オマージュしてしまうところはニールらしい。

そして9曲目 "Out of Control" とニール作品が現れるが、このアルバムはニールのオーラに満ちているように感じてしまった。

他の3人も肩の力を抜いたような穏やかな曲が多いように思う。

プロデュースは4人の他、Joe Vitale、Ben Keith、Stanley Johnstonが務めている。

その5:デジタル録音の時代

この時代になると録音からミキシング、マスタリングまでデジタル化しつくされ、作業は Mac上で動く "Pro tool" と呼ばれるソフトウェアが業界標準になり、作業は一変してしまった。

これがもたらした恩恵は立場によって様々あると思われるが、生演奏中の一部分だけ外れたキーやテンポを修正したり、不用意に入ってしまった雑音だけ消去する事が出来るようになった。

そうした全ての修正履歴が記録、管理され、いつでも簡単に実行/取り消しが出来るようになり、ミキシング・エンジニアも記憶に頼る事無く、作業効率は格段に向上した。

ミュージシャンにも知識とネット環境があれば、自宅のパソコンに録音したデータをメールと一緒にスタジオに送る事も出来る。

例えば、デイビッドの1993年のソロ・アルバム "Thousand Roads" ではイギリスに居るフィル・コリンズが二人の共作になる "Hero" をプロデュース、録音したものを米国のスタジオに送り、デイビッドがハーモニー・ボーカルをオーバー・ダブしている。

ベスト・テイクを選ぶという作業は過去のものとなり、ベスト・テイクは作り込んで行くものという時代である。

ライブにありがちなハーモニー・ボーカルの中で誰か一人が浮いてしまったり、沈んでしまうという事も無くなった。

但し、ライブ録音の後修正は勢い、ノリ、グルーブを希薄にしてしまうリスクもあるので、ミュージシャンとエンジニアは修正結果を聴きながら、

採用するか否か決めるようになる。

このアルバムを聴いてみると、後修正は殆どしていないように思われる。

タイトル曲 "Deja Vu" はボーカル・ハーモニーはオリジナルよりラフな点は見られるが、臨場感〜生々しさは素晴らしいものがある。

オープニングの "Carry On/Questions" はさすがに42年の歳月が流れた事を感じさせた。

1970年のスタジオ・アルバム "Deja Vu" に収められたオリジナルよりキーが半音下がっている。

どんなミュージシャンも近年のライブではキーを落としているので責められるものではない。

面白いのは1971年の初ライブ・アルバム "4 Way Street" では逆にキーは半音上がっていたのである。

これはオリジナルがアコギのオープンDチューニングであったのを、エレキのレギュラー・チューニングで演奏した為であろう。

さすがに当時でも彼らは苦しかった様で、叫んでいるという感じであった。

そしてハモニー・ボーカルはオリジナルと同様に4声になっており、当時ニールが受け持っていたトップパートが聞こえるが、これはデイビッドの実の息子、James Raymondがボーカルで加わっているようである。

デイビッド&ジェイムズ親子は1997年頃からCPRというユニットを組んで活動していたが世代交代ではなく、マルチ世代と言ったら良いだろうか?

このアルバムに於ける得難い収穫である。

デイビッド作 "Radio" は2014年にリリースしたソロ・アルバム "Croz" にも納められているが、ボーカルはBryds時代から全く衰えを見せず、美しい声を披露している。

パーソネルを見ると弾きそうなメンバーが見会えないが、これはシンセかもしれない。

続くグラハムの "Cathedral" もシンセに因る広大な空間をイメージさせるオルガン・サウンドが広がる。

"Teach Your Children" でもオリジナルで聞こえていたペダル・スティールだが、こちらはShane Fontayneが弾くB-ベンダー かもしれない。

締めはスティブンの "Suite: Judy Blue Eyes" だが、かつてのウッド・ストックのようにオープン・チューニングのアコギ一本である。

彼らがセルフ・プロデュースしてきた遥かな道のりが見下ろせるアルバムであった。

おわりに:

モノづくりの業界では "produced by 〇〇"は製品メーカーを表す。

一方、無形の産物としては映画、TV番組、演劇、ポピュラー音楽などでは〇〇は人名が来る。

しかしながら、アートの世界では "produced by"は使われない。

アートは個人製作が殆どで共同制作という例は少ないからであろうか?

そのような見方をすると、プロデュースとは複数の人間が協力して行う生産行為、プロデューサーとはこんなものを作りましょうと方向性を示す立場の人間と言えるだろうか?

レコード・レーベルは企業組織だが、歌手一人ではデビューする事は出来ない。

そこで歌手の個性を見極める事によって、効率よく収益が上がるように戦略〜サウンドの青写真が必要になる。

その個性を見極めた人間が歌手をデビューさせる為に社長となってレコード・レーベルを立ち上げたという例がいくつかある。

アトランティック・レコードを創設したAhmet Ertegunはそうした一人で、1947年の事である。

ジャズ・R&Bなど黒人系の音楽にのめりこんでしまった人物で、60年代になると白人のロック・ミュージックにも理解を示す。

その中のバンドの一つがバッファローであり、Ahmetはその才能を見抜いていたようである。

そして、レーベルはアトランティック・レーベル内のAtcoに決まった。

当時のプロデューサーは会社からサラリーをもらう立場であり、アトランティック・レコードには名プロデューサーTom Dowdが在籍していた。

一方、20代そこそこのバッファロー当人達はそのようなシステムを理解出来なかったのか?嫌がったのか?判らないが、自分たちでやりたいという思いは相当強かったようである。

1967年のモンタレー・ポップ・フェスティバルにはバッファローも出演したが、ニールは欠席となり、スティブンはByrdsに在籍していたデイビッドに代役を依頼している。

当時のByrdsは音楽学校でフォーク・ミュージックを学んでいたリーダーのロジャー・マッギンの指針により、アメリカに移民が渡る以前の古謡からディランのような現代曲まで既存の楽曲から良いと思うものを"発掘"して12弦エレキを武器にしたバンド・アンサンブルにアレンジしていた。

一方、デイビッドは自作曲〜シンガー・ソングライターこそがフォーク・ミュージックの本質だと思っていたようで、彼にとってマッギンは興行師のような存在に見えたのかもしれない。

そして既存の楽曲演奏では版権収入は得られないという切実な問題も存在する。

結果としてデイビッドはByrdsを脱退し(メディアは彼の言動が原因でByrdsをクビになったと評しているが)、CS&N結成へと向かっていった。

こうしてバッファロー・デビューアルバムから"CS&N 2012" まで俯瞰してみると、その主旨は見事に貫徹されているように思う次第である。

次のアルバムに提供する楽曲がなかなか生まれない時もあったかもしれないが、お互いの努力に報いる為にも自分を鼓舞していたのかもしれない。

彼らのステージのエンディングで、お互いに肩を叩き合っている姿を見ているとそんな様子が目に浮かんでくるのである。

唯我独尊のニールも付かず離れず、スティブンから声を掛けられるのを生き甲斐にしていたように見える。

関連エッセイ:

楽曲エッセイ:Expecting To Fly/Buffalo Springfield 羽の縁に立つ?

年頭所感:Eaglesによせて Two side to Country Rock

楽曲エッセイ:Kind Woman/Hot Burrito #1 艶歌二題

年頭所感:Byrdsによせて フォーク・ミュージックの轍

Pocoによせて カントリー・ロックの轍

楽曲エッセイ:Wooden Ships/Crosby, Stills & Nash ノアの方船?

楽曲エッセイ:Daylight Again/Crosby, Stills & Nash 父がどのように死んだのか?

人物エッセイ その6 Souther Hillman Furay考

人物エッセイ その4 David Crosby考

人物エッセイ その3 Stephen Stills考

人物エッセイ その2 Jimmy Messina考

ハーモニーボーカル回顧録 Phillip Everlyに捧ぐ

Henry Diltz と Gary Burdenのこと