第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事

人皇十八代履中天皇の御代、高野辺左大将家成は無実の罪で上野国勢多郡深栖郷に流される事になった。 その地で、大将と奥方の間に一人の若君と三人の姫君が生まれた。 若君が十三歳の時に、母方の祖父を頼って都へ上り、帝から仕官を許された。 奥方が亡くなった後、大将は信濃国更科郡の地頭・更科大夫宗行の娘を後妻とし、その間にも一人の娘が生まれた。その後、大将は罪を許されて都へ戻り、上野国の国司に任命された。 家成は三人の姫君の婿を選び、娘の乳母たちに使いを出した。 これを知った継母は嫉妬して、弟の更科次郎兼光を唆して三人の姫君を殺害させようとした。

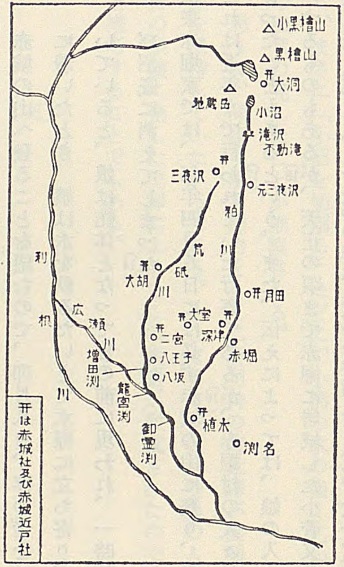

三人の姫君の内、姉姫は淵名次郎家兼に預けられ淵名姫、次の姫は大室太郎兼保に預けられ赤城御前、末姫は群馬郡の地頭・伊香保大夫伊保に預けられて伊香保姫といった。

更科次郎は巻狩と偽って淵名次郎と大室太郎を捕らえ、黒檜嶽の東の大滝の上の横枕の藤井谷で斬り殺した。 次に、淵名の宿所に押し寄せて淵名姫と淵名の女房を捕らえ、大きな簍に入れて利根川の倍屋ヶ淵に沈めて殺害した。 続いて、大室の宿所に押し寄せたが、赤城御前と大室の女房は赤城山へ逃れた。 更級次郎は大室の宿所を三方から火攻めにし、人々を皆殺しにした。 有馬郷の伊香保大夫は九人の子と三人の聟を大将とし、城郭を構えて待ち受けた。 更級次郎も伊香保の宿所には押し寄せる事が出来ず、伊香保姫は無事だった。

大室の女房は赤城の山中を彷徨って大滝の上の横枕の藤井に辿り着いた。 谷の方から美しい女房が現れ、二人に果物を下された。 そこで七日七夜を過ごした後、大室の女房は亡くなった。 残された赤城御前は唵佐羅摩女に導かれて赤城沼の龍宮城に行き、その跡を継いで赤城大明神として顕れた。 大室太郎は姫君の擁護により夫婦共に龍宮へ参り、従神の王子宮として顕れた。

大将は上野国の国司に着任して東国へ下る途中、駿河国の洋津(興津)でこの悲報を知らされた。 大将が倍屋ヶ淵を訪ねると、波の中から神となった淵名姫が現れ、父に別れを告げると雲の中に姿を消した。 家成は淵名姫の跡を追って、倍屋ヶ淵に身を投げた。 倍屋ヶ淵を今の世に

伊香保大夫は足早で有名な羊太夫を呼び、二人の姫君の死と父大将の自害を伝える手紙を京三条室町の若君に送った。 羊太夫は申刻の半ばに有馬郷を発ち、日暮れに三条室町に到着した。 中納言になっていた若君は大いに驚き、主従七騎で東国に向かった。 この事を聞かれた帝は東山道・東海道の諸国に宣旨を下し、高野辺中納言を警固するよう命じた。 中納言の軍勢は徐々に増え、武蔵国に着いた頃には五万余騎となっていた。

上野国の国司となった中納言は更級次郎父子三名を捕らえさせた。 二人の息子は黒檜嶽の東の大滝の上の横枕の藤井谷で首を斬られ、更科次郎は倍屋ヶ淵に沈められて殺された。 継母とその娘は信濃国に追放され、更科山の奥の宇津尾山で雷に打たれて死んだ。

国司は父と淵名姫が亡くなった場所に淵名明神を祀った。 それから、赤城山に登って黒檜嶽の西麓の大沼の畔で奉幣を行なうと、障子返という山の下から一羽の鴨が泳いで来た。 鴨の左右の羽の上には御輿が置かれ、その御輿には淵名姫と赤城姫が一緒に乗っていた。 淵名の女房と大室の女房が姫達の後に従い、淵名次郎と大室太郎がお供をしていた。 二人の姫は兄の左右の袂にすがりつき、「私達はこの山の主となって神通力を得ました。妹の伊香保姫も神道の法を悟って神と成るでしょう」と告げた。 亡くなった母御前も忉利天から下って説法した。 その後、母御前は天に昇り、二人の姫君も沼に姿を消した。 鴨は大沼に留まり小鳥ヶ島となった。

国司が大沼を出て小沼の畔に行くと、神となった父大将が現れた。 国司は大沼と小沼に神社を建てた。 小沼の沢に三日間滞在したので、この地は三夜沢と呼ばれた。

国司は伊香保大夫の宿所を訪れて伊香保姫と再会し、自分は都に上って国司の職を妹に譲る事にした。 伊香保姫は兄の奥方の弟にあたる高光少将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤めた。 伊香保大夫は目代(国司代理)となり、自在丸という地に御所を建てた。 当国の惣社は伊香保姫の御所の跡である。