|

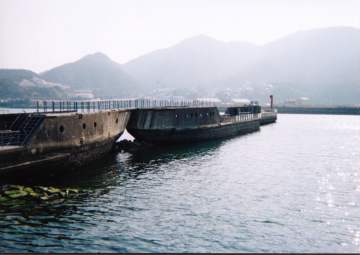

現地の様子。

現地の様子。

2隻は船尾を接するように設置されており、

同地に安浦町が立てた看板によると、国道側(画面手前)が第一武智丸、

沖側(画面奥)が第二武智丸だそうです。

第一武智丸は画面奥、第二武智丸は画面手前を向いています。

両船の違いとして私に確認できたことは、

船首楼上の係船装置が違うことくらいでした。

2隻は船尾を接するように設置されており、

同地に安浦町が立てた看板によると、国道側(画面手前)が第一武智丸、

沖側(画面奥)が第二武智丸だそうです。

第一武智丸は画面奥、第二武智丸は画面手前を向いています。

両船の違いとして私に確認できたことは、

船首楼上の係船装置が違うことくらいでした。

船上には手すりと階段が最近設置されており、

第二武智丸の奥にあるのは灯標です。

船上には手すりと階段が最近設置されており、

第二武智丸の奥にあるのは灯標です。

|

|

現地の様子その2。

現地の様子その2。

写真右が第二武智丸、左が第一武智丸です。

プロファイルがお分かりになるかと思います。

写真右が第二武智丸、左が第一武智丸です。

プロファイルがお分かりになるかと思います。

写真では読めませんが、第二武智丸の船側には「水の守護神武智丸」

と書かれた看板が取り付けられています。

写真では読めませんが、第二武智丸の船側には「水の守護神武智丸」

と書かれた看板が取り付けられています。

写真手前側が安浦漁港。

一見どこにでもありそうな、普通の漁港です。

写真手前側が安浦漁港。

一見どこにでもありそうな、普通の漁港です。

|

|

第二武智丸の船首部。

第二武智丸の船首部。

水密保持とコンクリートの腐蝕防止、それに船首部構造の強化を目的として、

船首部は溶接構造の薄鋼板で覆われています。

竣工船の実績から、この鋼板は第四武智丸以降では

省略されることになっていました。

水密保持とコンクリートの腐蝕防止、それに船首部構造の強化を目的として、

船首部は溶接構造の薄鋼板で覆われています。

竣工船の実績から、この鋼板は第四武智丸以降では

省略されることになっていました。

青い構造物は手すりと階段です。

青い構造物は手すりと階段です。

落書きするなゴルァ。

落書きするなゴルァ。

|

|

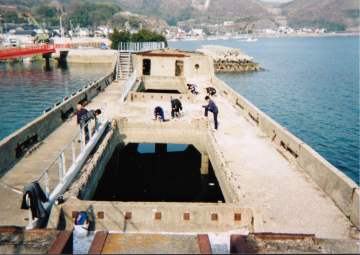

第二武智丸の船首楼内部を後方から撮影。

第二武智丸の船首楼内部を後方から撮影。

コンクリート船特有の重厚な構造が

お分かり頂けるかと思います。

コンクリート船特有の重厚な構造が

お分かり頂けるかと思います。

画面中央やや右上には錨鎖孔があり、

その上には特に大きい梁が見て取れます。

画面中央やや右上には錨鎖孔があり、

その上には特に大きい梁が見て取れます。

積み上げられた茶色い輪っかはイカ釣り用の道具で、

これに餌を付けて船側から海中に沈めておくと翌朝にはイカが釣れてるんだそうです。

(地元のお爺さん談)

積み上げられた茶色い輪っかはイカ釣り用の道具で、

これに餌を付けて船側から海中に沈めておくと翌朝にはイカが釣れてるんだそうです。

(地元のお爺さん談)

|

|

第二武智丸の船首楼後面を内部から見る。

第二武智丸の船首楼後面を内部から見る。

武智丸級の構造は、外板や隔壁と補強材(ビーム、フレーム、etc...)

を一体として鉄筋コンクリートで成形したものです。

武智丸級の構造は、外板や隔壁と補強材(ビーム、フレーム、etc...)

を一体として鉄筋コンクリートで成形したものです。

鋼構造の船と比べて構造部材は大きくまた厚いものであり、

船殻重量が大きくて搭載重量・搭載容積が少なかったというのも

当然ではあります。

鋼構造の船と比べて構造部材は大きくまた厚いものであり、

船殻重量が大きくて搭載重量・搭載容積が少なかったというのも

当然ではあります。

画面右手の開口は出入り口ですが、あとから人為的に広げられたもののようです。

おかげ様でコンクリートの中に鉄筋が入っているのがわかります。

画面右手の開口は出入り口ですが、あとから人為的に広げられたもののようです。

おかげ様でコンクリートの中に鉄筋が入っているのがわかります。

|

|

第二武智丸の船首楼甲板から船尾方向を望む。

第二武智丸の船首楼甲板から船尾方向を望む。

中央の甲板はまっ平らで、

2つのハッチと両舷のブルワークが残っています。

図面によれば、両ハッチ間に揚貨機が

装備されていました。

中央の甲板はまっ平らで、

2つのハッチと両舷のブルワークが残っています。

図面によれば、両ハッチ間に揚貨機が

装備されていました。

恐ろしいことに船倉は1つしかない(船倉が隔壁などで仕切られていない)

ため、手前のハッチから見る水面に奥のハッチから見る空が映っています。

また、両ハッチ間の船倉内に

ピラー(柱)があるのが見て取れます。

恐ろしいことに船倉は1つしかない(船倉が隔壁などで仕切られていない)

ため、手前のハッチから見る水面に奥のハッチから見る空が映っています。

また、両ハッチ間の船倉内に

ピラー(柱)があるのが見て取れます。

船上には太公望さんが多数来船していました。

武智丸周辺は割と良く釣れるポイントだそうです。

外板に穴を空けて海水を入れて着底させてあるため、船倉内でお魚が泳いでいました。

船上には太公望さんが多数来船していました。

武智丸周辺は割と良く釣れるポイントだそうです。

外板に穴を空けて海水を入れて着底させてあるため、船倉内でお魚が泳いでいました。

|

|

第二武智丸の船尾楼最後部を内部から見る。

第二武智丸の船尾楼最後部を内部から見る。

武智丸級の船尾は改E型船と同様、トランサムスターンとされており、

写真最奥の平面がそれです。

武智丸級の船尾は改E型船と同様、トランサムスターンとされており、

写真最奥の平面がそれです。

コンクリート船ならではの太いピラーが

思いっきりブッ立っています。

コンクリート船ならではの太いピラーが

思いっきりブッ立っています。

船尾楼内は長い年月の間に天井(船尾楼甲板)がなくなり、

土と雨水がたまって草が生えています。

船尾楼内は長い年月の間に天井(船尾楼甲板)がなくなり、

土と雨水がたまって草が生えています。

|

|

後方から見た第二武智丸の左舷後部舷側。

後方から見た第二武智丸の左舷後部舷側。

船体表面は二次曲面を使わず、単純な曲面でもって

構成されているのがわかります。

船体表面は二次曲面を使わず、単純な曲面でもって

構成されているのがわかります。

この附近の甲板上には、艤装品を取り付けるための金物が

多数残されています。

この附近の甲板上には、艤装品を取り付けるための金物が

多数残されています。

|

|

第二武智丸の船尾楼甲板前部。

第二武智丸の船尾楼甲板前部。

長い歳月で板材が失われ、骨だけの姿をさらしています。

画面左中央の開口部の下には主機があったので、

ここが煙路開口だったのでしょう。

長い歳月で板材が失われ、骨だけの姿をさらしています。

画面左中央の開口部の下には主機があったので、

ここが煙路開口だったのでしょう。

画面中央の木材は謎です。相当古いもののように見えました。

画面中央の木材は謎です。相当古いもののように見えました。

|

|

第一武智丸の船首楼前部を後方から見る。

第一武智丸の船首楼前部を後方から見る。

揚錨設備の様子が分かります。

揚錨設備の様子が分かります。

ちなみに船首楼の舷端は直線で構成されており、

図面で見る船首楼甲板は、

ただの二等辺三角形をしています。

ちなみに船首楼の舷端は直線で構成されており、

図面で見る船首楼甲板は、

ただの二等辺三角形をしています。

第一武智丸は船倉内は土砂が堆積して完全に埋まっており、船首楼内部にも

かなりの雨水がたまっていて立ち入れませんでした。

第一武智丸は船倉内は土砂が堆積して完全に埋まっており、船首楼内部にも

かなりの雨水がたまっていて立ち入れませんでした。

|