『神道集』の神々

第八 高座天王事

高座天王は近江国の鎮守で、比叡山守護の大霊験である。

(比叡山は)比良の高嶺の海辺(琵琶湖畔)に近く、常楽我浄の四徳波羅蜜の波が比叡大巓の修禅に寄せている。

昔から彼所に住して衆生を擁護していたが、伝教大師が比叡山で一乗円宗(天台宗)をお弘めになった時、山王権現として顕れた。

山王の二文字を大師が不審に思い祈られたところ、夢の中で教えがあった。

竪の三点に横の一点を加えるのは三諦即是の法門である。

横の三点に竪の一点を加えるのは三徳秘蔵の法門である。

(高座天王の)遥かな最初を尋ねると、御巓の修禅石の上で常楽我浄の四徳波羅蜜の波を懸けられた。

それ以来、彼の峯の上に住していたが、今は伝教大師の一乗円宗を此の山に弘め、麓に下って山王権現と顕れている。

二十一社の内、上七社は以下の通りである。

一宮は大宮法宿権現、本地は大恩教主釈迦牟尼如来である。

二宮は地主権現、今の高座天王である。本地は薬師如来である。

三宮は聖真子権現、阿弥陀如来である。

四宮は大八王子、本地は千手観音である。

五宮は客人宮、本地は十一面観音である。

六宮は十禅師権現、本地は地蔵菩薩である。

七宮は第三王子、本地は普賢菩薩である。

この他に、下八王子・王子宮・大行事・早尾等、本地は虚空蔵菩薩・文殊菩薩・多聞天王・不動明王等である。

伝教・慈覚が御在生の時に本地を顕された。

それ以来、既に五百年に及ぶ。

況や比叡修禅の昔は、雲霞を隔てて幾千年になるかわからない。

山王権現

日吉大社[滋賀県大津市坂本5丁目]

西本宮の祭神は大己貴神。

東本宮の祭神は大山咋神。

式内社(近江国滋賀郡 日吉神社〈名神大〉)。

二十二社(下八社)。

近江国二宮。

旧・官幣大社。

史料上の初見は『新抄格勅符抄』巻十(神事諸家封戸)の大同元年[806]牒[LINK]の

比睿神 二戸 近江

また、『日本三代実録』巻第二の貞観元年[859]正月二十七日甲申条[LINK]に

京畿七道の諸神の階を進め、及び新に叙するもの、惣て二百六十七社なりき。

[中略]

近江国の従二位勲一等比叡神に正二位、従五位上勲八等伊香神に従四位下、従五位下伊富岐神・佐久奈度神・水口神・川田神・三上神・奥津島神・小比叡神に並びに従五位上(を授け奉る)。

とある。

比叡山延暦寺[滋賀県大津市坂本本町]が建立されると、唐の天台山国清寺の地主山王元弼真君に倣って比叡山の地主神を「山王」と称した。

『厳神鈔』には

昔し天地開闢の初、三輪の金光海上に浮浪す。

「一切衆生悉有仏性」と云ふ文を留むる浪に、天竺より此の山に至るまで、下通り流に来けるに、三輪の金光北浪に乗じて、小比叡峰(横高山)に至て、大岩(釣垂岩)の上に住み玉ふ。

其の時は今の大岩に浪打けるなり。

之に依り小比叡の峰をば波母峰と号す。

凡そ日本我朝をば波母の国と名付て、小比叡の峰をば波母峰と称する。

其の時此の峰に五色の花咲ける大椙有りき。

東の枝には青花、南の枝には赤花、西には白花、北には黒花、中央の梢には黄なる花の咲たる奇特の花也。

是れ日本最初の木也。

此の杉のもと、大岩の上に三輪の金光留りて住せり。

是れを山王三座にて御座す也。

此の三座は、共に大乗守護の御誓願有りき。

此所に影向し玉ふと云へとも、仏法流布の時分、末だ遥々と久かるべき故に、大宮聖真子は、先づ他所の化道の菩薩也とも、大乗流布の時を御契有りて、先づ他所に移り玉ふ。

二宮権現は、自元此の山の地主にて御す故に、立ち去るべき様無くして、只独り此の峰に住み玉ふ。

とある。

『太平記』巻第十八の「比叡山開闢の事」[LINK]には

大師は小比叡の峯の杉の庵を卜めて、暫く独住しおはしける。

[中略]

光明赫灼たる三つの日輪、空中より飛下れり。

其光の中に釈迦・薬師・弥陀の三尊光を並べて座し給ふ。

此三尊或は僧形を現じ、或は俗体に変じて、大師を礼し奉つて、「十方大菩薩、愍衆故行道、應生恭敬心、是則我大師」と讃給ふ。

大師大に礼敬して、「願くは其御名を聞かん」と問ひ給ふに、三尊答へて曰く「竪の三点に横の一点を加へ、横の三点に竪の一点を添ふ。我内には円宗の教法を守り、外には済度の方便を助けん為に、此山に来れり」と答へ給ふ。

其光天にかゝれる事、百練の鸞鏡の如し。

大師此言を以て、文字をなすに、「竪の三点に横の一点を加へて」は山といふ字なり。

「横の三点に竪の一点を添へて」は王といふ字なり。

山は是高大にして動せざる形、王は天地人の三才に経緯たる徳を顕はしたまへる称号なるべしとて、其の神を「山王」と崇め奉る。

とある。

| 垂迹 | 本地 |

|---|

| 上七社 | 大宮(西本宮) | 釈迦如来 |

| 二宮(東本宮) | 薬師如来 |

| 聖真子(宇佐宮) | 阿弥陀如来 |

| 八王子(牛尾宮) | 千手観音 |

| 客人(白山宮) | 十一面観音 |

| 十禅師(樹下宮) | 地蔵菩薩 |

| 三宮宮 | 普賢菩薩 |

| 中七社 | 大行事(大物忌神社) | 毘沙門天 |

| 牛御子社 | 大威徳明王 |

| 新行事(新物忌神社) | 吉祥天(または持国天) |

| 下八王子(八柱社) | 虚空蔵菩薩 |

| 早尾神社 | 不動明王 |

| 王子宮(産屋神社) | 文殊菩薩 |

| 聖女(宇佐若宮) | 如意輪観音 |

| 下七社 | 小禅師(下若宮) | 弥勒菩薩(または龍樹菩薩) |

| 大宮竈殿 | 金剛界大日如来 |

| 二宮竈殿 | 日光菩薩・月光菩薩 |

| 山末(氏神神社) | 摩利支天 |

| 岩滝(巌滝社) | 弁才天 |

| 剣宮社 | 不動明王 |

| 気比社 | 聖観音 |

参考文献『日吉社神道秘密記』

大宮法宿権現

西本宮

祭神は大己貴尊。

一説に天照大神の分身とする。

大和国の大神神社[奈良県桜井市三輪]を勧請した社で、大比叡権現、大比叡明神とも称する。

『山家要略記』の「大比叡明神垂迹の事」[LINK]には

大比叡明神垂迹縁記文に曰く、大比叡明神は、日本国主第三十九代天智天皇大津宮御宇、大津八柳に御垂跡す。

時に湖上に二艘の漁舟〈一人は天晴光、一人は田中恒世〉有り。

神人示て曰く、「吾に済飢の饌を献ずか」と。

恒世答て曰く、「用意せず、但し黄楊の小笥の中に粟飯有り、未だ之を穢さず、上つ分を献ずべし」と。

即ち覆瓫子の葉に入れ、之を献ず。

神人之を聞食す。

復た示て曰く、「汝、我をして辛崎の松下に送らしむや」と。

恒世即ち漁船に棹さし孤の松下に至る。

重て示て曰く、「汝が子孫、吾が眷属と為し、蒸嘗の礼奠を司れ。毎年卯月中申、此の松下に幸し、汝の志を報せん」と云々。

神人則ち辛崎の松下にて琴御館宇志丸に勅て曰ふ、「此処に大乗教法流布の霊地有りや」と。

宇志丸答て曰く、「湖上に常に五色の浪起て、其の声「一切衆生悉有仏性、如来常住無有変易」と唱ふ云々、其の由致を知らず」と云々。

神人宇志丸の舟に乗て湖上に泛び、又館に帰り舟を松の梢の上に使し、是れに於て始て神化なりと云ことを知ぬ。

則ち神人の御歌に曰く、

大友の三津の浜辺遠宇知佐羅之 与世久流浪の由久江悉羅須裳

爾して比叡辻を経て石占井に至り、一人の女神有り。

即ち神人問て曰ふ、「此の山麓に大乗教法を流布すべき霊地有るか」。

女神答て曰ふ、「西の麓に一験有り、彼処に行き御せ」。

神人女神の告に依り今の大宮の霊地に到り御す。

先づ垂迹の霊地を占問ふ、故に此の処を号けて石占井と名づく。

神人の践たまふ所の霊石、今猶在り。

とある。

祝部行丸『日吉社神道秘密記』[LINK]には

大比叡明神、大己貴尊、〈尊号数々有り〉又は大国主尊、又は大国作尊、又は顕国玉尊。

臨幸の時代、第三十九代天智天皇御宇、白鳳二年〈癸酉〉年[673]三月上巳。 大津と大崎八柳浜に臨幸有り。

尊神は、唐崎の琴御館宇志丸宿禰の亭、庭前の松下に臨着在ます。

尊神と宇志丸、石の上に同座す。

神言て曰く、「吾は是れ仏法・王法の守護神也。此処に鎮坐有るべし。勝地を求め与ふべし」と云々。

琴御館答て曰く、「此の唐崎の海上に於て、五色の波起つこと常なり。「一切衆生悉有仏性、如来常住無有変易」、是れの如く響き有り。早く御覧有るべし」と言ひ給ひ、御船を奉り給ふ。

尊神御船に乗しめて、海上の波浪、「一切衆生」の経文を観る。

帰り座して御詠歌を宇志丸に伝へ給ふ。

大伴の三津の浦はを打さらし、よりくるなみの行衛志らずも

琴御館御詠歌を承る。

又白て言はく、「君は何方より御来臨、御名は何か」と問ひ給ふ。

尊神答て曰く、「我は是れ和州三輪より来至す。此処に神妙の相を現すべし」と。

御船を松の梢に上らしめ給ふ。

時に宇志丸、神変を観て白て言はく、「乾の山下に勝地有り。神幸在ます。我又御跡を追ひ尋ね上げ、神殿を建て御遷宮を成し奉るべし」と申し給ふ。

尊神忽然として去り給ふ。

唐崎より比叡辻に着給ひ、石占井え登り給ふ。

此処に於て女人を占手と為す。

尊神、女人に問て曰く、「我、鎮座の勝地を求む。何方に有んや否や」と。

女人占て曰く、「此より山下に当て勝地有り。尋ね往き給ふべし」と云々。

此処の井水を以て尊神の御足を洗給ひ、石占井と号く。

此の女人を神躰と祝ひ、石占井大明神と号く。

尊神、石占井より波止土濃に到る。

携持し給ふ御杖を此の地に差し給へば、早に生付き桂の木と為り、青葉萌出たり。

又、杉の葉を結び給ふ。

此の谷川に五色の波流れ合ひ、其の響き経文也。

「一切衆生悉有仏性、如来常住無有変易」、此の文、唐崎の波音と同前なり。

之に依り、尊神此処に御垂跡有り。

琴御館、波止土濃に尋ね上り、之を観給ふに、杉の葉結び之を置き、御杖の桂の青葉形を現すに依り、宝殿を建立し、尊像尅彫有り。

御遷宮を成し奉る。

其の時の御詠歌。

東より琴の御館にさそはれて、此山すへにとまる松かぜ。

宇志丸、之を承知す。

重て神号・御形を懇祈有り。

其の時、闇夜の空中に於て、日輪の如く光明照曜を為して、日輪の内に「大」文字有り。

之に依り大宮と称ふ。

日輪の験に就て日吉大宮権現と之を崇め給ふ。

とある。

『扶桑明月集』〔『山家要略記』の「日吉七社降臨垂迹時代の事」に引用〕[LINK]には

大比叡明神〈俗形老翁体〉、人皇三十代磯城島金刺宮欽明天皇即位元年〈庚申〉[540]、大和国城上郡大三輪神と天降ります。

第三十九代天智天皇大津宮即位元年〈壬申〉[662]、大比叡明神と顕れ御す。

日吉と三輪大物主神は此の国の地主也。

法号を法宿大菩薩と言ふ。

但し僧形に非ず、俗体なり。

とある。

『厳神鈔』には

大宮権現は、俗躰にて御す也。

高祖大師に遇ひ奉り、受戒灌頂し玉ふ。

其の時法宿大菩薩と申す菩薩号をば、大師の授け申せ玉へき事也。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

大宮大国主神、又は大国作神、又は大己貴尊、数々の御名有り。

本地は釈迦如来。

俗形、冠を著す。

但し普通の御冠に非ず、宝冠の如し。

御笏を持す。

左右の御手を合せ給ふ。

笏御袍薄朱表袴。

御鬚を面方撫で給ふ。

御齢四十歳余。

唐崎にて琴御館之を礼拝し給ひ御形之を作り給ふ。

人長、口伝。

神代の昔御児一百八十御神、口伝。

神宝神服両色俗衣法服之有り。

実検帳之有り。

七社其の外諸社に奉納の尊像、宇志丸彫刻す。

第三十九代御宇天智天皇白鳳二年三月上巳、御影向す。

大比叡大明神は三輪より御臨幸。御本地は天竺鷲峰より御臨幸。

御託宣、「我、円宗の教法を守らんが為、鷲峰の雲を出て、暫く馬台の塵に同じくす。早く小比叡社の如く、我が為に宝殿を建立すべし。是れ霊山浄土と為し、永く和光の基迹を止む」と。

古のわしのみ山の法のはな、匂いひをうつすしがのから崎

いつとなくわしのたかねに澄月の、光をやどすしがのから崎

大宮権現は日本国の御主、故に大国主神と号く。

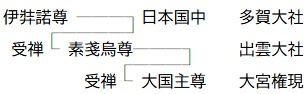

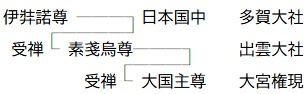

日本国御受禅次第。

とある。

尊海『即位法門』には

我朝日本国には、尺尊(釈尊)、未だ出世し玉はざる前、伊弉諾・伊弉冊より、素盞嗚の御尊に御相伝。

素盞嗚の御尊よりヲヽタヽラの御尊に御相伝。

ヲヽタヽラの御尊より、天照大神に御相伝云々。

其の故は、伊弉諾・伊弉冊の御子、三男一女と云ひ習ふ事これ有り。

嫡子を素盞嗚ノ御尊、次男、日神〈天照大神〉、三男、蛭児の明神〈今の西宮〉、第四、月神、女体月読の宮〈伊勢斎宮也。後見也〉。

[中略]

伊弉諾・伊弉冊の御尊、天地を四人の御子に譲り奉る。

日神・月神二人には、天を譲り奉り、素盞嗚・蛭児の二人には、地を譲り奉り玉へり。

但し、地を譲り奉るに付て、素盞嗚に陸を譲り奉り、蛭児には第八の外海を譲り奉り玉へり。

さて、素盞嗚の御尊は悪神にて慈悲無き神也。

[中略]

弟御前の天照大神は、慈悲深重の神にて、兄御前の皮剥ぎたる牛に立也御仕業を悲て、見れば悪さに、天岩戸閇籠らせ給ひき。

日月光を失玉ひし時、日本国の神達聚て、此を諫め奉らんと、榊・御殿を楽なんと舞ひ遊び玉ひし時、天照大神、「あな面白しや」と云ひ、岩戸を押し開き玉ひし時、兄御前素盞嗚、我身に失有る事をしふせて、「我はかかる悪き身なれば、此の国には在らじ」とて、日本国をば御嫡子ヲヽタヽラの宮に之を譲り奉り、我は地下の根の国を領し玉へり。

根の国とは地獄の名也。

日本記の言也。

仍て、炎魔王とは素盞嗚の御事也。

さて、山王は、父御前素盞嗚の御前より、日本国を譲りたまはて御坐す処、叔父御前天照大神、ヲヽタヽラの宮に申させ玉ふやうは、「我、天を領すと雖も、地を領さず。然るに御辺は未だ稚く御坐、其の儘旦く日本国を我に領せさたまへ」と御所望ありし間、山王、「後には某に返し玉へよ。久しき先稚く候はんほと御知行候ゑ」とて、日本国を天照大神に譲り奉り玉ふ時、設暫時也とも日本国を領したまはんに、治国利民の法を知らずば、叶ふべからず。

然る間、件の即位の法門を奉らん。

天照大神に伝授す也。

さて、今の山王と申すは、本は大和国、三輪の群に御坐しけるが、伝教大師出世し玉ひて、ナカラの山に延暦寺を立て、円宗の教法を弘め玉ひし時、彼の明神、三輪の里を起り出て、比叡山の麓に住し、天台純円の教を守護し玉ふ者也。

即ち、大宮権現是れ也。

夫れ、大宮権現とは、本地久遠実成の尺迦、五百塵点の如来として、三世諸仏の本師、十方分身の惣体也

とある(引用文は一部を漢字に改めた)。

(阿部泰郎『中世日本の王権神話』、第1部 儀礼と王権—即位灌頂と即位法—、第3章 慈童の誕生—天台即位法の成立をめぐって—、第6節 尊海『即位法門』、名古屋大学出版会、2020)

『太平記』巻第十八の「比叡山開闢の事」[LINK]には

天地已に分れて後第九の減劫、人寿二万歳の時、迦葉仏西天に出世し給ふ。

時に大聖釈尊其授記を得て都率天に住み給ひしが、「我八相成道の後、遺教流布の地何れの所にあるべし」とて、この南膽部洲を遍く飛行して御覽じけるに、漫々たる大海の上に、「一切衆生悉有仏性、如来常住無有変易」と立つ浪の音あり。

釈尊是を聞召して、「此の波の流れ止まらんずる所、一つの国となりて、吾が教法弘通する霊地たるべし」と思召しければ、即ち此浪の流行くに隨つて、遙に十万里の蒼海を凌ぎ給ふ。

此の波忽ちに一葉の葦の海中に浮ベるにぞ留りける。

此の葦の葉果して一の島となる。

今の比叡山の麓、大宮大権現跡を垂れ給ふ波止土濃也。

所謂大宮権現は久遠実成の古仏、天照大神の応作、専ら円宗の教法を護り、久しく比叡山に宿す。故に法宿大菩薩と申し奉る

とある。

『山家要略記』の「大比叡明神に三名有る事」[LINK]には

密奏記に曰ふ。

日吉御神は大八嶋金刺(欽明天皇)朝廷に三輪明神と顕る。大津宮(天智天皇)御宇時に初めて天下り坐す。

其の本体を尋ね奉るは天照大神の分身と為す。

日枝と号し、日吉と名づけ、火枝と曰す。

とある。

同書の「天照大神日吉山王御本地一体の事」[LINK]には

安全義に曰ふ、顕教の心に依りて大日即ち釈迦と為し、真言の心に依りて釈迦即ち大日と為す。

天照宮にては大日応化の明神と現れ、日吉社に至り釈迦垂迹の権現と顕る。

とある。

『山家最略記』[LINK]には

末法経[LINK]に云く、「我れ滅度の後、舎利を分布し已て、常に諸の相好を隠し身を変して此の咒と為る。仏に二種身有り、真身及び化身なり」。

又云く、「斯の転輪王如来頂髻之法」と。

示て云く、此の経は釈迦浄居天に居して説く云々。

悲華経に云く、「我れ滅度の後、末法中に於て、大明神と現じ、広く衆生を度せん」と。

涅槃経に云く、「汝啼泣する勿れ、闇浮提に於て或は復還り生じて大明神と現ぜん」と。

大品に云く、「和光同塵は結縁の始め、八相成道は以て其の終りを論ず」と。(この文言の出典は智顗『摩訶止観』巻第六下[LINK])

示て云く、此れ等の文、釈尊滅度の後、我れ或は舎利を分布し、或はभ्रूं(bhrūṃ)種子と現し、或は大明神と現す、皆是れ我が遺身の説也。

又此の釈尊転輪王は即ち金輪是れ也。

故に末法経に、「斯の転輪王如来頂髻之法」と説く此の意也。

金輪に二有り、大日金輪・釈迦金輪也。

総持院の熾盛光は釈迦金輪、即ち山王の本地也。

また、『山家要略記』の「神祇部類秘要篇」[LINK]にも

根本大師秘決に云く、大比叡〈大汝〉、小比叡〈小汝〉、大転輪王、小転輪王、輪法は摩尼輪也。

秘伝に云く、惣持院を以て鎮護国家道場と号す、是れ則ち鎮に天子の本命を祈る故也。

所謂熾盛光仏頂は釈迦金輪、即ち山王の御本地也。

とあり、山王の本地仏を総持院の熾盛光仏頂(釈迦金輪)としている、

乗因『転輪聖王章内伝』の「山王御神体の事」[LINK]には

夫れ大宮大権現の神体は転輪聖王の御形なり。

とある。

また、上記の『山家最略記』を引用して

仏身を隠して転輪聖王と現して国家を鎮護し万民を豊楽ならしめ給ふ。

末法の中には世尊の形相も無く、如来の音声も無し。

二千六百年以前の釈迦牟尼仏は、末法の今はभ्रूं(bhrūṃ)の一字と成玉ふ。

此の一字の心咒は即ち転輪聖王の身容にて、大宮の身体也。

と述べる。

林羅山『本朝神社考』上巻[LINK]には

最澄唐に入つて法を求めんとす。

葛城の神祠に詣でゝ之を祈る。神告げて曰く、「是れ大願なり、我が力の覃ばざる所なり。宜しく天神地祇に祈るべし。但し三輪の大神は我邦の地主にして三国共に之を崇む、宜しく彼に詣でゝ之を祷るべし」。

澄叡山に帰る。

山に大杉樹あり。三光、光を認むるを見て行いて以て識す。

其後唐に赴いて青龍寺に到る。

其の鎮守を摩多羅神と曰ふ、又は金毘羅神と名づく。

澄問ふ、「何れの神ぞ」。

答て曰く、「三輪金光」。

是に於て始めて覚りぬ、向きの叡山の三光は是れなりといふことを。

帰朝の後、光処に就て、神祠を立つ。

所謂日吉大宮なり。

天台山の青龍寺は天竺の霊鷲山に准ず。

叡山も亦、青龍寺に准ず。

昔仏霊鷲山に在つては、十二神を祭る。

十二神の中、金毘羅神あり。吾朝三輪の大明神なり。(山家要略)

とある。

『東海道名所図会』巻一の日吉山王権現社の条[LINK]には

大宮 大比叡明神。すべて山王権現と称す

。祭神大国主大神また大黒天君と名づく。

日枝山頂に神代より鎮座。

天智天皇御宇、大津宮遷都の後、白鳳年中、坂本に遷す。

大乗院座主慶命より、七社倶に本地仏を立つる。

大宮権現は釈迦仏あるいは観世音。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

大比叡宮 大宮相殿四座、中央は大己貴神、左は大山咋神、右は田心姫神、正面は天津真坂木に天照大神の御体を掛け之を安置す。

天智天皇七年〈戊申〉[668]三月三日、鴨賀島八世孫宇志麻呂に詔し、大和国三輪に坐す大己貴神を比叡の山口に祭り、大比叡宮と曰ふ。

とある。

地主権現(高座天王)

東本宮

祭神は大山咋神。

一説に国常立尊とする。

比叡山に古くから鎮座する地主神で、小比叡権現、小比叡明神、華台菩薩とも称する。

『古事記』上巻[LINK]には

(大年神が)又天知迦流美豆比売に娶ひて、生みませる子、奥津日子神、次に奥津比売命、亦の名は大戸比売神。

此は諸人の以ち拝く竈神也。

次に大山咋神、亦の名は山末之大主神。此の神は、近淡海国の日枝山に坐す。

亦葛野の松尾に坐す、鳴鏑になりませる神也。

とある。

『扶桑明月集』[LINK]には

小比叡明神〈俗形、僧形〉、天地開闢の昔、天神第一皇子国常立尊。

高峯に五色の華大椙に開けるとき、天地開闢の初に天降ります。

故に地主権現と言ふ。法号は花台菩薩。

とある。

『耀天記』には

二宮をば古老の人の伝ふるには、鳩楼孫仏の時より、小比叡(横高山)の椙の本、さぶかぜの岳に跡を垂れて御しますけるぞと申し伝へたる。

夫れは天竺の南海郡と云ふ所の海の面に、「一切衆生悉有仏性」と唱へける波の立ちけるに乗りて、「とゞまらん所には定めて仏法弘まらんずらん。そこにおちつかん」と思食して、ゆらされ歩かせ給ひける程に、小比叡の椙の洞にとゞまらせ給ひけり。

其の後に、天照太神の天岩戸を開きて、鉾をもて探らせ給ひけるに、芦の葉のさはりて有りけるを、「是れは何ぞ」と尋ねさせ給ひけるに、上件の事を申させ給ひける。

次に、「我は日本国の地主にて侍る也」と申され給ひけるとかや。

とある。

『厳神鈔』には

此の地主権現と云へるは、俗躰にて御しけるが、高祖伝教大師に値ひ奉て、遂に御出家、三座諸共に灌頂受戒し御して、彼の二宮権現をば花台菩薩と号し奉り、是れを大師の授け玉へる御名なり。

とある。

『太平記』巻第十八の「比叡山開闢の事」[LINK]には

人寿百歳の時、釈尊中天竺摩竭陀国浄飯王宮に降誕し給ふ。

[中略]

遂に滅度を跋提河の辺、双林樹下に唱へ給ふ。然りと雖も、仏は元来本有常住周遍法界の妙体なれば、遺教流布の為に、昔葦の葉の国となりし、南閻浮提豊葦原の中津国に到りて見給ふに、時は鵜羽葺不合尊の御代なれば、人未だ仏法の名字をだにも聞かず。

然れども此地大日偏照の本国として、仏法東漸の霊地たるべければ、何れの所にか応化利生の門を開くべしと、彼方此方を遍歴し給ふ処に、比叡山の麓佐々名美也志賀の浦の辺に、釣を垂れておはせる老翁あり。

釈尊之に向つて「翁若し此地の主ならば、此山を吾に与へよ。結界の地となし、仏法を弘めん」と宣ひければ、此翁答へて曰く「我は人寿六千歳の始より、此所の主として此湖の七度迄桑原と変ぜしを見たり。但し此地結界の地とならば釣する所を失ふべし、釈尊早く去つて他国を求め給へ」と惜みける。

此翁は此白髭明神(白鬚神社[滋賀県高島市鵜川])なり。

釈尊茲に因て寂光土に帰らんとし給ひける処に、東方浄瑠璃世界の教主、医王善逝、忽然として来り給へり。

釈尊大に歓喜し給て、以前老翁が云つる事を語り給ふに、医王善逝称歎して宣はく、「善哉釈迦尊、此地に仏法を弘通し給はん事、我人寿二万歳の始より此の国の地主也。彼の老翁未だ我を知らず。何ぞ此の山を惜み奉るべきや。機縁時至つて、仏法東流せば、釈尊は教を伝ふる大師となつて、此の山を開闢し給へ。我は此山の王となつて久く後五百歳の仏法を護るべし」と誓約なし、二仏東西に去り給ひにけり。

二の宮は、初め大聖釈尊と約をなし給ひし東方浄瑠璃世界の如来、吾国秋津洲の地主なり。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

二宮、御齢七十有余〈僧形〉、堅実合掌、法服黄被。

天神第一、国常立尊。

薬師。

華台菩薩。地主権現。小比叡権現。

天地開闢の神。諸神の大祖神是れ也。

第六面足尊の時代より当山へ来り至る。天竺狗留孫仏の在世・

とある。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

二の宮 神路山にあり。小比叡明神と称す。祭神国常立尊。神代より小比叡の峰に鎮座す。

大宮と同時にこゝに移す。摩多羅神又金比羅神にして、十二神の中の一神という。本地は薬師如来なり。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

小比叡宮 二宮、大山咋神は神代より此の地を領す。故に地主明神と曰ふ。

相殿四座、大山咋神、玉依姫神、玉依彦神、別雷神。

崇神天皇七年[B.C.91]、詔有りて并天塠(牛尾山)の和魂を山本に祀り、鴨鹿島を以て祝と為し、神戸を附けらる。

天智七年[668]、大宮造立の後、当社を以て小比叡宮と曰ふ。

大小の名はここに始まる。

山中の法師、波母山の感見有り、国常立尊を配祭す、年月未詳。

とある。

聖真子権現

摂社・宇佐宮

祭神は田心姫命。

一説に八幡大菩薩あるいは天忍穂耳尊とする。

『扶桑明月集』[LINK]には

聖真子〈唐老僧形〉、人皇十六代応神天皇軽島明宮御代に天降ります。

欽明天皇即位三十二年[571]、鎮西豊前国宇佐郡に八幡大菩薩と顕れ御す。

第四十天武天皇元年〈壬申〉[672]、近江国滋賀郡に垂迹あり。

八幡の一の御前八幡大菩薩とは、今の聖真子是れ也。

とある。

『厳神鈔』には

此の神は自元俗形にて御座けるが、大師に値ひ奉て、灌頂受戒の後、聖真子菩薩と申す御名をば、大師の時玉へる神号なり。

此の神は又宇佐八幡と一躰にて御すなり。

とある。

『山家要略記(仙岳院本)』中[LINK]には

聖真子権現、慈覚大師に対し御託宣して曰く、「諸の能く妙法華経を受持すること有らん者は、清浄の土を捨てて、衆を愍れむが故に此に生まれたり」云々。

又摩多羅神と名く。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

聖真子〈僧形〉、伝教大師の御時、御法躰。正哉吾勝勝早日天忍穂耳尊是れ也。

天照太神の第一の御子、地神第二番の尊神。

御齢五十歳許、法服黄被。実検帳之在り。

第四十代天武天皇御宇白鳳十年[681]御影向す。

尊神御出生。応神天皇。後に八幡宮と現形し給ふ。

とある。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

聖真子宮 大宮の東にあり。天武帝元年、坂本に鎮座。祭神天忍穂耳尊。本地阿弥陀如来。

本地堂 本尊阿弥陀仏。慈恵大師の作。洛東真如堂と同作同仏なり。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

天武三年[674]、先帝の御願に依り大宮の東に別宮を造られ、(大比叡宮から)田心姫命を移し奉り、相殿に下照姫を祭る也。

世人は宇佐宮と曰ひ、後に聖真子宮と曰ふ。

中古に天忍穂耳尊を配祀す、年月不詳。

弘仁年中[810-824]、伝教大師大唐より帰朝、又応神、仲哀、神功三座を祭る。

とある。

大八王子

摂社・牛尾宮

祭神は大山咋神荒魂。

一説に国狭槌尊あるいは五男三女神とする。

東本宮の奥宮とされ、牛尾山の山頂近くの磐座(金大巌)の傍に鎮座する。

『扶桑明月集』[LINK]には

八王子〈俗形〉、天神第二尊国狭槌尊。

人皇十代崇神天皇元年〈甲申〉[B.C.97]、近江国滋賀郡小比叡東山の金大巌の傍に天降ります。

八人の皇子を引率て天降ります。故に八王子と言ふ。

とある。

『厳神鈔』には

八王子権現と申すは、天照太神の御子五男三女八王子にて御座なり

。就中八王子と号し奉る事は、八人御中に、太郎王子の掌る御名なり。

御神躰にも俗形一躰と書き奉るは、二郎太郎の王子の御事なるべし。

神代十二代内地神第二神正哉吾勝尊に当り御すべきにや。

八王子権現は八千の御子と顕れて、八王子山(牛尾山)の猿の馬場より、五色の雲に乗て大宮の社壇に至て止て、田楽して大宮権現を慰め申させ玉ひけり。是れ田楽の縁起なり。

大宮権現は天照太神にて御す故に、大乗流布の時分を待て、其間の徒然を慰め奉らんとて、此の御子止て田楽をばし玉ひけるなり。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

八王子、俗形、束帯赤袍、太刀を帯す。

千手。

国狭槌尊。八十万神を引率して天降る。

崇神天皇御宇より鎮座所。神宝神服悉く八色、之を奉納す。

諸国在々所々に御影嚮し、悉く八王子と号す。

御神力を以て、諸人信敬の事。

右手に笏を之持ち、御左手を以て太刀の柄に添ふ。

御齢三十有余也。

とある。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

八王子宮 八王子山にあり。

崇神天皇即位元年坂本に鎮座。

祭神国狭槌尊。垂迹灌頂大法王子なり。

本地千手観音。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

上代の日吉神社と申すは、今の八王子社也。

此の峯は比叡山の東尾に在り、又牛尾と曰ひ、又并天塠と曰ふ。

其の五百津石村は、山末之大主神也。〈世人は牛尊と曰ふ〉

山末之大主神、又の名は大山咋神、又鳴鏑大神と曰ふ。

其の妻鴨玉依姫神相殿。

并天塠相殿二座、左は山末之大主神荒魂、右は玉依姫神荒魂。

或説に云ふ、古より御殿二座。

世俗皆山末之三字を略し大主尊と曰ひ、又牛御子と曰ふ。

天智七年[668]三月三日夜、慶雲比叡山の東尾に薄靡し、八人の童子并天塠の上に天降り、漸々歌舞す。

小日叡宮の華縵台に雨降り(天降り)、又大比叡宮の神庭に歌舞す。

天智天皇潜龍の時、御願の由。

人々皆五男三女神の化身と曰ふ。

私に八柱の小社を并天塠の傍に建て、其の後、五男神を左宮に配し、三女神を右宮に配す。

故に八王子宮、三宮と曰ふ。

其の小社を移し奉り、小比叡の南門の前に祀る。

又其の後、国常立尊を二宮に配祀する時、国狭槌尊以下惶根尊以上を両宮に配す者か。

とある。

客人宮

摂社・白山宮

祭神は白山姫命。

一説に伊弉冊尊とする。

加賀国の白山権現を勧請した社である。

『扶桑明月集』[LINK]には

客人宮〈唐女形〉、桓武天皇即位延暦元年[782]、八王子の麓に天降ります。

白山妙理権現と顕れ坐す。

とある。

ただし、吉田兼倶『二十二社註式』の日吉社の条[LINK]の『扶桑明月集』引用文には「菊理比咩神也」とある。

『耀天記』には

客人宮の事。

昔、宮籠広秀法師、初て之を崇め奉る。

其の濫觴は、彼の広秀、年来白山に参詣す、而して年老疲参詣能はず。

爰に祈願して云く、「我、数十年の間、参詣を怠らず。然れども今には老屈の間、参詣能はず」と云々。

爰に夢想云く、「我を聖真子の東の勝地に崇むべし」と。

[中略]

仍て之を崇め奉る。

而して無動寺慶命の御時、私に崇め奉る者也。

私検に云く、無動寺慶命座主と申すは第廿七座主也。

万寿五年[1028]五月十九日宣命下、長暦二年[1039]九月七日入滅畢。

後一条院御時也。

件の座主にも申されずして之を崇め奉る際、座主参社の時、件の宝殿を見奉り、仰せられ云く、「此の宝殿はいつより奉崇か」と。

社司申して云く、「相承り候へば、宮籠広秀法師崇め奉る所也」と云々。

重て仰せられ云く、「此の条は謂れ無き事なり。此の如く宮籠等雅意に任せ崇め奉らば、宝殿其の数を知らざるか。慥に壊弃すべき也」と云々。

仍て社司等、壊弃せんと欲す処、重て仰せられ云く、「今日計は相待つべき也。今夜に祈念致し、明日左右すべし」と云々。

翌日又参社す。

客人の宝殿を奉拝の処、件の宝殿の上、雪一尺積れり。

時に七月なり云々。

座主、示し云く、「参集の諸人、此の雪を見るや否や」と。

答云く、「見ざる」と。

爰に座主、奇特の念に住して、「今より已後は、我が門弟等、偏に此の社を奉崇すべき也」と云々。

とある。

『厳神鈔』には

客人の宮と申すは、即ち白山の妙理権現の御事也。

又天照太神の母御前伊弉冉尊にて御座すなり。

或は伊弉諾伊弉冉共に白山に御すと申す説も之在り。

客人の宮の御前にて、岩上に雪一尺許り積りて、其の上に神躰影向す、此の雪余の所降らざりけると云々。

是れ最初の御影向縁起なり。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

客人宮、女形、本地は十一面。

日本開闢の神、伊弉冊尊是れ也。

白山妙理大権現御影向あり。

我が子也。柏木の上に御影嚮有り。

但し社壇之無し。

相応和尚、横川坂に御対面す。

之に依て社を建つ。

天安二年[858]六月十八日御遷宮有り。

とある。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

客人宮 聖真子の次にあり。

白山明神と称す。

祭神伊弉諾尊。本地十一面観音なり。

北陸の高峰より、この山に来現したまうゆえ客人の宮という。

影向石 延暦元年六月十八日雪降ること三尺余、この時白山権現こゝに影向したまう。

ゆえに雪尺石ともいう。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

客人宮、祭る所は白山比売神、又の名は菊理姫神、則ち伊弉奈岐、伊弉奈美の奇魂也。

天安二年夏六月十八日、相応和尚、柏樹の霊誥を感得し之を祭る。

此の日は大雪、云々。

とある。

十禅師権現

摂社・樹下宮

祭神は鴨玉依姫命。

一説に天児屋根命あるいは瓊々杵尊とする。

また、宇賀神あるいは麁乱神と同体とする。

『扶桑明月集』[LINK]には

十禅師〈若僧形、童子形〉、桓武天皇即位延暦二年〈癸亥〉[783]正月十六日、地主宮の前に天降ります。

天児屋根命と顕れ御す。

今の十禅師是れ也。

とある。

『耀天記』には

中古横川の香積寺十人供僧中に、一人智行兼高徳人在て、十禅師の中に其一人、現身に山王と語言を申通ずる人、荒人神と成り給へり。

仍て十禅師と申す也。

とある。

『厳神鈔』には

十禅師権現は、天照太神の御孫火瓊々杵尊の御事、是れを皇孫尊と号す、又は天孫とも申すなり。

伊勢外宮にては相明神、外宮の正面に御すとかや。

此の御躰神代十代の御禅を受け、豊葦原に天降り御す。

故に十禅師とは申なり。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

十禅師、御齢二十有余〈僧形〉、団之を持ち給ふ。

法服黄被。天津彦々穂瓊々杵尊。地神第三の尊神。

延暦二年、御影向す。同四年[785]七月二十四日、山上に於て伝教大師御拝敬す。

則ち宝殿を建て給ひ天降玉ふ。

凡そ百七十万余歳也。

皇御孫尊と号す。

とある。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

十禅師宮 二の宮同所にあり。

延暦二年鎮座。

祭神天瓊々杵尊 本地地蔵菩薩。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

小比叡別宮三座、鴨玉依姫神、玉依彦神、別雷神三柱坐す。

樹下宮と曰ひ、又十禅師宮と曰ふ。

件の名は、宝亀年間[770-780]、内供奉十禅師の延秀、香積寺に於て神託を蒙り、小比叡別宮を造り本宮の玉依姫、玉依彦、別雷神三座を移し奉る。

又天津彦彦火瓊々杵尊を配祀す、年月不詳。

又伝へて曰ふ、賀茂中社中田に在り、主、苗を挿す。

苗は俄に槻木に変ず。

玉依姫は此の樹の下に在り、神と為る。

故に樹下宮と曰ふ。

とある。

山本ひろ子『異神』によると、十禅師は宇賀神と荒神を一身の内に合せもつ神である。

『山家要略記』の「十禅師神殿巽方に向ふ事」[LINK]には

西方院僧正の記に云く、治安二年[1022]八月十日霊夢の告に依て、同十一月二十日十禅師の神殿を巽の方に向け奉る、已上。

裏書に云く、西方座主僧正の霊夢に云く、十禅師の神殿内に一人の高僧有り。而して僧正を召て以て同座す。

高僧示して曰ふ、「我恒時に巽の方に向て之を護る故、障礙成らず云々」と。

高僧則ち一巻の御経を僧正に授く。

御経の紐を解て之を拝見するに、宇賀神王福徳円満陀羅尼経也。

とある。

『仏説宇賀神王福徳円満陀羅尼経』には宇賀神の誓文として

頂上の冠の白蛇は貪欲神を降伏せんが為にして、右の手に利剣を持すは障礙神を降伏せんが為にして、左の手に如意宝珠を持すは飢渇神を降伏せんが為なり。我恒時に巽の方に向て之を護る故、障礙成らず。

と説く。

この所伝にあっては十禅師は巽の方に止住する荒神を監視し、その力を封じ込める宇賀神であることが知れよう。

『山家要略記』の「麁乱神即十禅師の事」[LINK]には

御遺告に云く、慈悲質直の者の為に利益を施す、是を十禅師と名づく。

穢悪邪欲の者の為に犮怪を成す、是を麁乱神と名く。

口決に云く、十禅師は即ち荒神安鎮の霊神也。

円満陀羅尼経に云く、「我恒時に巽の方に向て之を護る故、障礙成らず」と。

十禅師の神殿の巽に向く事、是れ荒神安鎮の方便也。

とあり、一神の具有する利生と障礙の機能が、「荒神安鎮の霊神」と「麁乱神」の二神として形象化されている。

また同書の「十禅師を宇賀神と名づく事」[LINK]には

皇慶十禅師供文に云く、十禅師大明神は、又宇賀神。

是れ則ち一切衆生の胞衣寿福神也。

胎内五転の元初より命終一念の最後に至り、彼の神加護せざるは莫し。

とあり、十禅師=宇賀神は「胞衣寿福神」で、衆生は「胎内五転の元初」から命終までこの神の加護下にあるという。

(山本ひろ子『異神 —中世日本の秘教的世界—』、第3章 宇賀神—異貌の弁才天女、I 宇賀神経と荒神祭文、平凡社、1998)

第三王子

摂社・三宮宮

祭神は鴨玉依姫命荒魂。

一説に三女神(市杵嶋姫命・田心姫命・湍津姫命)あるいは惶根尊とする。

樹下宮の奥宮とされ、牛尾山上の金大巌の傍に牛尾宮と並んで鎮座する。

『扶桑明月集』[LINK]には

三宮〈唐女形〉、桓武天皇即位延暦六年[787]、空より紫雲に乗り、女人形八王子の金大巌の傍に天降ります。

手に法華経を持す。

大師之を見奉り、三宮権現と崇む。

とある。

『厳神鈔』には

三宮権現は、八王子の御兄弟八人の内、三女の神に別に斎し顕れ奉る故に、三の宮と号し奉る。

第三の影向と申すにては非ず、只三女の神を以て三宮と申すなり。

又三宮の三女を、筑前国にては宗像三所神と崇め奉るなり。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

三宮、女形、三躰御質女唐女団子を持す。

三女の影嚮に依り三宮と称へ奉る。

紫雲に乗て東方より来臨し給ふ。

伝教大師御対面す云々。

延暦三〈甲子〉年陽春の比、臨幸す云々。

神宝神服三躰御分を納め奉る。三箱之を納む。実検帳七社に之有り。昔は二十一社に奉納之有り。

妙法華の正躰本誓御す。

天神第六代尊惶根尊是れ也。此の御娘は伊弉冊尊是れ也。尊号は日本紀に数多あり。

御三女宮是れ也。女を略す也。

とある。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

三の宮 八王子山(牛尾山)にあり。

延暦二年坂本に鎮座。

祭神惶根尊。本地普賢。

ある記にいわく、三貴女艮岳に降臨したまう。

ゆえに三の宮という。

とある。

下八王子

末社・八柱社

祭神は五男三女神。

一説に天御中主尊あるいは天照大神奇魂とする。

『厳神鈔』には

次に下八王子の宮は、上の八王子を勧請し、下八王子と号すと云々。

本地は虚空蔵を明星天子と習ひ奉る也。

福智の二つ此の神に祈り奉るべき者哉。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

下八王子宮〈俗形、□冠〉、本地は虚空蔵。天御中主尊。

天神第一是れ也。〈明星是れ也〉

拝殿。

祭礼に七社の外に当社に神馬之有り。

東方に石有り、天磐船と号す。

明神之に乗り御臨幸也。

〈小走井、明星水也〉

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

下八王子社、天照大神奇魂を祀る。

天智七年[668]三月三日、八童子の歌舞畢る時、暁天の頃に及び、明星赫耀す。

八童子、内馬場より御馬を召し、東方に向て去る。

宇志麻呂、之を送り天磐船の下に到り神影を見ず。

但し御馬一匹を残される、云々。

其の後、磐船の辺に神殿を造る、云々。

前八社は并天塠(牛尾山)より奉る、云々。

或説に曰ふ、下八王子、明星を祭る、即ち天御中主尊也。

とある。

王子宮

摂社・産屋神社

祭神は鴨別雷神。

一説に熊野の王子(若一王子あるいは不思議童子)とする。

『厳神鈔』には

王子宮は、熊野王子にて御すを、当社に取り留め玉ふ。

故に当社と熊野は中悪き神と申伝たり。

凡そ此の王子の宮は、山王の祓所に御す故に、参船の時も先づ王子の宮より始て参船すべき事也。

又一の秘説には、法花修行の参船次第と云ふ事之在り。

其も王子の宮より三の宮に参り留る也。

序品の文殊、勧発品の普賢之を思ふべし。

とある(『法華経』序品の文殊菩薩は王子宮、同経の勧発品の普賢菩薩は三宮の本地仏である)。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

王子宮え初に参る事、法華の大意を以て此の如し。

序品は文殊也、故に初度也。

勧発品は普賢末也、故に結願参り下向する也。

二十八品初後信心是れ也。

○王子宮 初 文殊

○大宮 中 釈伽[迦]

○三宮 後 普賢

文殊は三世諸仏の智母、故に序品は文殊。〈一番也〉

普賢は法華の正躰、自在神通、東方より来る云々。

文殊師利法王子と経文也、故に王子宮と号す。

八歳龍女は文殊の教化也。

法華経の処々に文殊を第一の菩薩と為す。

と記す。

『東海道名所図会』巻一[LINK]には

王子宮 大政所の前にあり。熊野若一王子を祀る。

霊石 王子宮にあり。

若一王子獅子に乗ってこゝに臨幸したまう。

獅子の足形石あり。また三合石ともなづく。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

王子宮、別雷神降誕の産屋の権殿也。

禰宜祝等の斎館の遺に在り。

貞観年中[859-877]、慈覚大師、文殊師利を中島の地に於て感見し、聖経蔵を造り、又熊野不思議童子神及び眷属の神を祀る。

別雷神天に昇る時、丹塗箭鳴動し飛去りて比叡社に在り、其の後飛去りて乙訓社に在り、其の後飛去りて松尾社に在り、今猶現存す。

とある。

丹塗箭は別雷神の父神で、『山城国風土記』逸文によると乙訓郡の社に坐す火雷神である。

また、『秦氏本系帳』によると松尾大明神である。

大行事

摂社・大物忌神社

祭神は大年神。

一説に高皇産霊尊あるいは猿田彦神とする。

『扶桑明月集』[LINK]には

大行事。〈俗形、普通の人体に非ず。高名の悪神也〉

此の大神は天地開闢の時に天降ります。

高皇産霊尊。

地主権現の傍に大行事と顕れ御す。

とある。

『厳神鈔』には

大行事権現は、猿田彦神にて御す也。

又は衢霊神とも号す。

此の猿田彦と申すは、十禅師権現の母方の祖父御前、高皇霊命。

大行事は十禅師を擁護す。

今の社檀も十禅師に向ひ玉ふ。

凡そ山王の惣後見は、一切の行事をば、此の大行事権現の成り玉ふ事也。

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

大行事権現、僧形(俗形)、猿面。

毘沙門。

弥行事・猿行事之に同じ。

猿田彦大士、天上第一の智神也。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

大行事社、大年神を祭る。

此の神は、大山咋神の御父也。

陵は御後山に在り、旋台と曰ひ、又華縵台と曰ふ。〈私云、華縵台は御母の陵か〉

新行事社(新物忌神社)、天知加流水姫神を祭る。

此の神は、大山咋神の御母也。

仁和年中「885-889]、大物忌行事秋水、新物忌行事弘津、御殿二座を造営す。

故に世挙げて大行事社、新行事社と曰ふ。

とある。

早尾

摂社・早尾神社

祭神は素盞嗚尊・猿田彦神。

『厳神鈔』には

早尾権現は門守神御す。故に山王の守つ神にて大鳥居等に向ひ玉ふ也

とある。

『日吉社神道秘密記』[LINK]には

此の神、中堂建立の時、毎日御影嚮す。

大師見送りに人を添へ給ひ、此の林へ入り給ふ。

故に社壇を建つ。

俗形。

本地は不動。

手摩乳文殊、源大夫殿・早尾御一躰。

とある。

『日吉社禰宜口伝抄』には

早尾社、天武三年[674]、別宮(聖真子宮)と同時に御殿を造る、云々。

素戔烏尊、猿田彦命、相殿二座。

とある。

伝教大師

日本天台宗の開祖。

虎関師錬・恵空『元亨釈書和解』巻第一の最澄の条[LINK]には

釈最澄は俗姓は三津氏にて近江国滋賀郡の人なり。

[中略]

最澄の父の名は百枝といへるが、此の人発明にして内典外典にくらからざりし。

里人の家々にもわきて崇敬の心あつし。

然るに百枝の夫婦世つぎの子なき事を心憂きことゝして、諸神の社にこの事を訴へふかく祈誓をかけらる。

さる間叡山の左の麓神祠にまふでられしに、其の地の景気幽邃ていとゞ殊勝なりければ、百枝はすなはち草の廬をむすび、たゆなく香華をさゝげて一子を求めんことをいのりつゝ、一七日目をかぎりとせり。

やうやく第四の暁におよんで奇特の夢想を得て、其妻たちまち懐胎の心地と覚らる。

その草の廬とは今の神宮院なりけり。

かくて神護景雲元年[767]に最澄すでに誕生せられぬ。〈称徳天皇御宇丁未八月十八日なり〉

十二歳の時、行表法師を師として出家得度せり。

先唯識を習ひ旁ら博く経論を求め、華厳経起信論等の疏は得たまへりといへども、夙智の撼すところふかゝりし故みにや、天合の教相をいまだ見ざることを心に恨思はれける。

比しもたまたま南京に於て玄義(法華玄義)・文句(法華文句)・止観(摩訶止観)・四教義(天台四教儀)・維摩経疏等を写得てしばらく本意を遂られたり。

延暦廿一年[802]にあたりて、かたじけなくも入唐求法の勅詔をいちじるしく蒙りたまひしが、もしや彼地に久しく逗留せましかば我国の重宝を失はんことを惜しみたまひし故、「一年の朞月には必ず帰るべし」との宣旨を受けて、同年号の二十三年[804]秋七月にもなれな遣唐使菅原清公の従ひて、遥の沖に浮出て船は明州の界に着にける。

[中略]

其年の九月に台州におもむきて天台山にのぼり、国清寺の道邃法師に逢れけるに、此の師一見らるゝより其器量の凡人ならぬ事をあくまで嘆美せらる。

[中略]

道邃自ら伝授さるところの一心三観の玄旨を残さずさづけらる。

其時告て曰く、「道を弘ことは人に在、人よく道を持り、吾道の化行、今それ時なるかな」といひて、并に菩薩の三聚大戒を付属せられたり。

[中略]

同(貞元)二十一年[805]に越州の龍興寺にゆきて順暁阿闍梨に遇て三部灌頂密教を受らる。

[中略]

又唐興県に於て沙門翛然に逢て、達磨の一派牛頭山の法を得られたり。

夏五月には大使藤原賀能が船に乗て長州に著にける。

すなはち延暦二十四年〈乙酉〉[805]なり。

秋にもなれば難なく京都に入りて、やがて表をしたゝめ、唐土にて得られたりし天台・密宗の諸の教文を天子へのこさず献上せられけり。

これよりさきの延暦四年[785]秋七月の事なるに、最澄師叡山にのぼりて、草の庵をむすび、法華・金光明等の諸大乗経を読で、すなはち五種の大願をおこせり。

その時年十九にておはせり。

同七年[778]に山の頂に於て一宇を草創せられしを名づけて一乗止観院といふ。〈虎関自註に云、今の中堂所謂延暦寺也〉

自等身の薬師仏を刻んで其中に安置せらる。

弘仁十年[819]三月にもなれば、奏聞に達して円宗の大乗戒壇を山門に建んことを訴ふ。

その献上の旨趣四箇条におよぶ。

[中略]

同十一年[820]の春二月には最澄法師顕戒論三巻を述あらはして表を以て献上せらしが、ひろく大乗戒の証據を引て載られたり。

弘仁十三年[822]春二月には天子の宸筆を以てかきまたへる伝燈大法師の記を賜はる。

夏六月四日といふに、中道院に於て右脇に臥して遷化せられたり、年五十六にておはせり。

[中略]

その後十一日には右僕射藤原冬嗣を勅使として円頓戒壇を山門に立ることを免許したまふ。

十四年[823]春二月には、寺の額に年号を勅許して延暦寺と賜はる。

これも前代皇帝(桓武天皇)の崇敬なされり先例にしたがひたまふとなり。

貞観八年[866]秋七月に勅して伝教大師と諡をぞたまはりける。

とある。

慈覚

『元亨釈書和解』巻第三の円仁の条[LINK]には

釈円仁、姓は壬生氏にして、下野国都賀郡の人なり。

[中略]

延暦十三年[794]に誕生せらる。

しかるに其生日は紫雲たなびきて、産屋の上にたれおほへり。かゝりしとき同郡の内大慈寺とへる寺に広智と云ふ僧あり。

[中略]

此僧おもはずかの瑞相ある雲気を見けるゆへ、こはいづくより出たる雲なるやと思ひ、外に出て其おこる処をたづねられしに、すなはち余所にもあらで、我が檀那たりし壬生氏の宅より出たる気色なり。

広智すなはち円仁をひきつれ比叡山に登り、伝教大師にまみへて此小児を預らる。

[中略]

其比年は十五にして、大同三年[808]にあたりし時なりける。

程に伝教大師、その円仁の器量のかくも勝たる事を奇特に思はれければ、深く心をつけてこれを愛念せらる。

すなはちこれにおしふるに、止観大定妙恵の法理をときゝかしめらる。

弘仁四年[813]にあたりて、歳二十にてありしが、大内よりえらび出されて、こゝろよく得第せらる。

明年正月金光明会にはまた得度なりし。

其時より沙弥戒を持たれける。

同き七年[816]には東大寺に於て具足戒をうく。

されば伝教の下野国に居住せられし時、十人を択で灌頂をさづけられしに、円仁もまた其数にあづかられる。

茲に承和二年[835]の夢中に見らるゝやうは、伝教大師、円仁の膝を枕として語りて曰く、「吾、汝をして入唐せしめ、大法を求めしむることなり。然りといへども、其途中の艱難を思ふにけはしき。舫に乗てからき労を受くことを、我はなはだこれを思ふなり」と。

其翌日、朝廷より入唐請益の詔を賜はりにける。

さて五年[838]六月二十二日には大使書右丞藤常嗣にしたがひて第一の船に乗り、七月二日唐国揚州の海陵県にこそ着れける。折節文宗の開成三年なりけり。

[中略]

一僧ありて上都より来れり。其名を宗叡と号せしが、よく悉曇に通せる人なり。

円仁は此人にしたがひて、梵学を習ひ得たり。

又全雅と云人あり。これもよく密教を心得たる人なるゆへ、これに就て灌頂を受け、両部曼荼羅および諸尊壇上の軌則其外仏舎利等心のまゝにさづかり得らる。

同き(開成)四年[839]大使すでに帰朝せんことをしきりに急ぎける。

故これなを辞退はなりがたくて、同船せられしかば、にわかに逆風吹き出て海州の界に船を追かへしける。

本朝の第二の船に申し付て、強て引乗らるゝがゆへに、其船纜を解て海面におし出せるに、五六日の間又逆風おこり出て、登州の界まで返られたり。

其時に円仁は又これを幸と思ひ、ひそかに船よりおりて、其州の赤山の法華院に寓りとゞまれけるが、其処においてひそかにかくして其年の冬を送られたり。

[中略]

(明年に)赤山の神の祠にまふでゝ誓を立てゝいへるやう、「正法には逢難く、真師はますます難し。この山の神願くは冥助をくはへて、我を本土にかへし給へ」といひて、一宇の禅堂をたてゝ心印を弘伝せらる。

[中略]

次て五台山を礼拝せられたり。

普通院といふ寺において志遠法師に逢り。年八十にして天台教に長じたる人なり。

時に円仁此人に就て摩訶止観をうけ、兼ては天台宗の諸書をうつされける。

[中略]

さて次の年にもなれば、青龍寺の義真阿闍梨にまふでゝ、胎蔵界の灌頂道場に入て毘盧遮那経の中の真言をまなび、ならび微細なる儀軌を受け、あるひは蘇悉地の大法をも授られける。又胎蔵界の大曼荼羅の図をもさづかりおはします。

[中略]

又玄法寺法全阿闍梨の胎蔵界の儀軌、南天竺宝月三蔵の悉曇章、右街醴泉寺宗穎が止観をうけらる。

会昌五年[845]におよびて、武宗帝の仏法を破滅せる時にあたる。

されども此帝は同き六年に崩殂せる故に、其明る年(大中元年[847])には宣宗すでに即位せらる。

[中略]

かゝる時にゆきあへることを円仁はふかく愁嘆せられたり。

九月になれば、船は大宰府に著にける。

此歳は唐の大中元年にして、本朝の承和十四〈丁卯〉の歳なり。

かゝりし時、円仁は彼地にてうけ得られし経書道具にいたるまでも勅詔を降したまふ。

嘉祥元年[848]七月の事なるに内供奉になりまたへり。

仁寿四年[854]四月には延暦寺の座主に任ず。

(貞観六年[864]正月十四日の)夜半の子の時にいたりて、手に印を結び、口に陀羅尼を誦じ、頭北面西右脇に臥てするするとおはれける。

年は七十一にして、臘は四十九なり。

さるほどに末後の遺言に告られしは、「我そのかみ唐に在しとき、かつて二つの誓言を立し事あり。一つは禅院を草創すべし、又一つは文殊楼を造らんと。[中略]就中にも文殊楼はすでに成就すといへども、禅院はなを未だ営まず。是れ我が心にかゝる患なりける。[中略]我にかはりて此禅院を造べし」

同き八年[866]七月になりて諡を慈覚大師と賜はりけり。

さてしも日比頼みおかれし甲斐ありて、諸の法友をはじめ徒弟までは其遺命をたがへまじとて禅院を建立して、そのうへになを赤山明神の祠を叡山の西坂本にぞ造られける。

とある。