2016.10.16 改訂

2016.10.10

人物エッセイ その5 Gram Parsons考

グラム・パーソンズ 1946年11月5日、北米はフロリダ州生まれ。

本名、Ingram Cecil Connor 3世。名字のConnorからするとアイリッシュ、スコティッシュの家系である。

Byrds、Flying Burrito Brothers、およびソロ活動で知られるシンガーソングライターである。

アルコールと薬物の過剰摂取が原因で1973年9月19日に26歳の若さで亡くなった彼については伝説のミュージシャンとして多くの評伝が書かれている。

カントリーロックの話題になると必ず登場する人物なのだが、グラム本人がカントリーロックというものを意識したかどうかは定かでない。

ロック畑の人物がカントリーミュージックを取り上げて演じるというケースはビートルズの ”Act Naturaly” のように60年代半ば頃からポツポツ現れていたが、なぜカントリーを選曲したのかはランチでコロッケ定食を選択するようなものではないだろうか。

逆にカントリー畑の人物がロックのマナーで演じると眉をひそめるというケースはあったようである。その非可逆の構図は人種のるつぼであり、音楽の化学反応の触媒たる北アメリカの固有性にあるのではないだろうか。

ロック畑、カントリー畑というのは人種という概念と似ているかもしれない。60年代のカントリーミュージックはある意味、ブルースと同様に差別される側の音楽であったという見方は出来るのではないだろうか?

カントリーミュージックの歴史はウィキペディアを引けば出て来る時代だが、1927年にテネシー州、ブリストルで行われたレコードタレント発掘オーディションが商業的成功の起源とされている。そのレコードはアパラチアン山脈周辺に多く棲むアイルランド系移民の需要を対象としたものであった。1840年代に襲った飢饉によりアイルランドの人口の大半が北アメリカに移住してきたのだが、先の移住組から見れば大量の難民が押し寄せてきたわけで、自由・平等・友愛の建国精神は遺憾なく発揮されなかったということであろう。移民にとって祖国の音楽は心の拠り所であり、移住先でもその文化を守りたいという思いは人種を問わないものであろう。移民の多さから言ってカントリーミュージックの祖先は根強く、根深くアパラチアン山脈周辺に根を降ろしていたようである。

グラム本人がカントリーミュージックについてどのように捉えていたかは定かではないが、生前のグラム本人の言動や彼を知る周囲の人々の話から挙げられる事は、

・フロリダ産まれでジョージア育ち。いわゆる南部の文化の中で育った。

・南部と言えばブルース、ゴスペル、カントリーミュージックのファンが多い地域である。

・今でこそカントリーミュージックはブルースと共に北米を代表する音楽だが、グラムが活動を始めた60年代はナッシュビルを本拠地とした音楽産業が成熟し、熱狂的なファンが居る一方、冷めた見方や敬遠する人も少なく無かった。

・裕福な家庭に生まれたが両親がアルコール依存症であり、父親が自殺、再婚した母親は中毒で亡くなるという複雑な環境であった。

・母親が再婚後は継父のParsons姓を名乗っている。

・ハーバード大学へ進学し自身の資質を活かす意志はあったようだが、短期間で音楽の道に方向転換。

・最初のバンド、International Submarine BandやByrds時代の音楽に聴衆はカントリーミュージックのマナーは感じ取っていた。

・Flying Burrito Brothers時代の楽曲はカントリーミュージックの共感できる部分を感じることが出来るが、グラムの衣装やステージ上でのアクションは敬遠される部分をあえて誇張しているように見える。

・一方、ラジオメディアではカントリー専門、ロック専門、いずれのラジオ局からも取り上げられなかった。

・ボーカルは美声ではないが、高音成分が強いカントリーシンガーらしい声質である。

・ピッチは正確さに欠けるが、抑揚の中に小刻みに震える声質に特徴があり、歌手としての存在感がある。

・男女問わず、この声質に”魅せられる”、魂を盗まれる” という声が多い。

このようなことからか、カントリーロックパフォーマーと言うよりは、天性の声質を持ったシンガーソングライターと言えるかもしれない。

グラムがByrdsに加入したいきさつについては、リーダーのロジャー・マッギンがキーボードが弾けるということで採用したという説があるが、グラム本人はカントリーミュージックをやりたいのだが、新参の身分でリーダーの出方を伺っていたのかもしれない。

一方のロジャーもアイリッシュの家系であり、Byrds流のエレクトリックサウンドを武器に出自を辿る=古いフォークソングを発掘して紹介してきた人物である。ロジャーがByrdsで取り上げてきたのはアイルランド、スコットランド、イングランドの民謡が米国に渡る以前のかなり古い曲である。恐らく2人の間では自然にそうした古曲やダンスミュージックを出自に持つカントリーミュージックの話は交わされ、ロジャーの考えていたルーツ探求と合致したのではないだろうか?

ロジャーの幾分アカデミック、インテリな部分が、意気投合というよりは、”グラムにも遺跡を発掘させてみるか” という思いにさせたのかもしれない。加えてByrdsにはブルーグラス出身のクリス・ヒルマンが居り、彼のカントリー指向の曲を支えてきた腕利きのスタジオミュージシャン、クラレンス・ホワイトも居た。

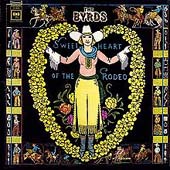

1968年当時のこうした環境によってカントリーロックを語る上で避けて通れない、Byrdsの "Sweetheart Of The Rodeo" *1が産まれたのは必然であったのだろう。

自分が一番しっくりくるカントリーミュージックという動機なら、同時代のバッファロー・スプリングフィールドやPOCOに在籍していたリッチー・フューレイと似ていたかもしれない。

ロジャー、リッチーに共通していた部分があるとしたら、60年代のカントリーミュージックの商業的な部分をフィルターで濾して好ましい部分=上澄みをすくいあげようというところだろうか。

この両者と比べるとグラムは、商業的な部分にこそエッセンスが宿っていると感じていた節がある。酒と泪と男と女、放浪、炭坑掘り、長距離トラッカー、あるいは望郷の想い等々、使い古されたテーマを手を変え品を変えなのだが、”それを切り捨てちゃあお仕舞いよ" と言う部分。日本で言えば "艶歌のこころ" だろうか。

前述の、”カントリーミュージックの敬遠される部分を誇張” というのはグラム流のパロディであり、その裏では澱のようなどろどろした部分に自ら浸かっていたいという気持ちがあったように思えるのだが。

Flying Burrito Brothersの1969年のデビューアルバムのタイトル、"The Gilded Palace Of Sin" *2 = ”金箔張りの罪深き宮殿” はその現れと見えないだろうか? あるいはグラムはナッシュビルをそのように見ていたのだろうか?

イーグルスが西海岸の音楽都市、ロス・アンジェルスを堕ちた迷宮、"Hotel California" *3に喩えたのはグラムへの7年越しのアンサーアルバムだったのかもしれない。あるいはあまりにも有名なこの曲の一節、”69年以来、スピリットを切らしてしていた" のはロックではなく、カントリーミュージックだったのかもしれない。

彼の作品で著名なのは、Byrds、Flying Burrito Brothers時代の、"Hickory Wind"、"Sin City"が挙げられるが、名曲と言うよりはカバーするアーチストが多い曲と言えようか。

もしこの2曲を別のシンガーソングライターがギターの弾き語りで演じたとしたら、その演者の曲と思う人は多いのではないだろうか? グラムらしさと言うのではなく、パブリック・ドメイン=詠み人知らずという色合いである。

しかしながら、この2曲をカバーしたアーチストは殆どがカントリーミュージックのマナーで歌ったり、バックバンドの演奏もしかり。それ以外のマナーや解釈で演じられたものを聴いたことが無いのである。カントリーミュージックとして演じるのが最も自然な曲と言えるだろうか?

"Hickory Wind" は望郷の想いを歌ったものだが、ヒッコリーとはアパラチアン山脈周辺に見られる松の一種で、風の強い日はゴーゴーという音を立てるらしい。ブルーグラスの父と言われるビル・モンローが ”ハイ・ロンサム” と称される寂しさの情感を込めて歌っている "In The Pine" という曲を連想させる。日本で言えば ”松籟の音(声)” である。

恐らくカントリーミュージックのルーツであるアイルランド系移民の歴史や商業音楽として栄えた部分を知らなくとも、自然に心を震わされ、癒されるという、音楽の持つ非常に根源的な力を宿しているような気がするのである。あるいはそうした無国籍で民族性を越えた普遍的な音楽が偶々カントリーミュージックというマスクを被っていただけなのかもしれない。

Youtubeにアップロードされているグラム本人の映像を見ると、ショーマンシップ豊かでエルビス・プレスリーを思わせるようなアクトなのだが、カントリーミュージックのルーツを問うとか、良さを訴えようという意図はあまり無かったのではないだろうか? ただ心のままに演じる彼の歌声を聴いたら人はカントリーミュージックの共感できる部分を感じたという事だったのではないだろうか。

カントリーロックという用語自体、懐古的に語られるようになった昨今だが、彼の歌が多くの人の心を動かし、ため息をつかせ、慰めになったことは没後20年以上経ってからトリビュートライブやCDリリースが相次いだことで証明されている。

そしてグラムの死後、43年経った現在から見ればカントリーミュージックには差別も偏見も無くなっている様に見えるのだが... グラムが生前に言っていた ”Cosmic American Music ” とはこの事だったのだろう。

In The Pine 松籟の音

|

*1:"Sweetheart Of The Rodeo" 1968

*2:"The Gilded Palace Of Sin" 1969

*3:"Hotel California" 1976

関連エッセイ:

年頭所感:Eaglesによせて Two side to Country Rock

ロジャー・マッギンのこと

ブルーグラス回想

エッセイ目次に戻る

|