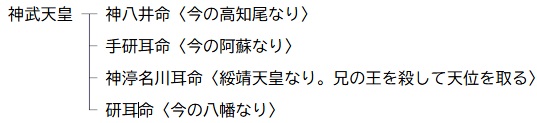

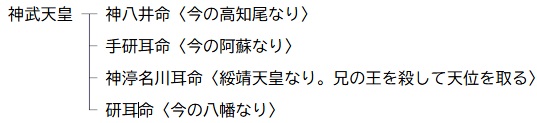

『神道集』の神々

第二 宇佐八幡宮事

宇佐八幡宮は豊前国に鎮座する。

(八幡大菩薩が宇佐に顕現したのは)欽明天皇十二年已未で、(日本に渡来した)善紀元年の三十年後である。

また『大宮司補任帳』によると僧聴三年で、そうだとすると宣化天皇三年〈戊午〉である。

『宇佐由来記』によると、豊前国宇佐郡山谷の辺に八頭の老翁が化来した。

大神比頴と云う人が五穀を絶って奉幣し「あなたがもし神ならば、我が前に顕れて名乗りたまえ」と祈願した。

この時、八頭の老翁の姿が消えて二・三歳の小児と成り、竹の葉に乗って「我は日本人皇十六代誉田天皇である。名は護国霊験威力神通大自在王菩薩と号す」と託宣した。

同じ頃、馬城峯に石体権現が大足姫・比頴大神と三所に並び顕れた。

高さは一丈五尺、広さは一丈ばかりの石体で、寒雪の頃でもなお暖かい。

人々がこれを怪しんで近づき、御殿を造って覆おうとすると、「我が石体として顕れたのは、将来に至るまで久しくある為である。御殿を造ってはならない」と託宣が有った。

石体が東を向いているのは、王城を守り百王を鎮護するためである。

若宮は(石体権現の)南に在る。

武内は(石体権現の)西北に在る。

(馬城峯は八幡大菩薩の)剃髪出家の地である。

同じ頃、この山にある長さ一丈程度、広さ七尺程度の石が割れ、その中に阿弥陀三尊の御正体が有った。

石の中にどうして金銅の三尊が有ったのか、希代の不思議である。

この山に神が顕れてから、馬城の名を改めて御許山と名づけた。

石体権現から南に少し下った所に、正・像・末の石鉢がある。

大菩薩が神として顕れた時、三鉢の霊水にその姿を映した。

その光は内裏に移って照し耀き、主上を大いに驚かせた。

神は宮人に「我は人皇十六代誉田帝である。豊前国馬城峯に神として顕れた瑞光である」と託宣した。

この山から五十町ほど離れた所に一つの山が有り、小蔵山・菱形山・亀山の三つの名が有る。

人皇四十五代聖武天皇の御宇、神亀二年〈乙丑〉にこの山に御殿を造って(八幡大菩薩を)勧請した。

この御殿は三十年毎に造り替える。

また、この御殿は南向きである。

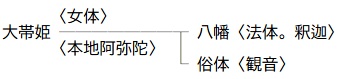

三所の内、西は一の御前、法体の大菩薩である。

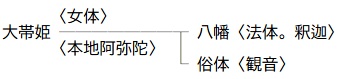

中は二の御前、女体の大足姫である。

東は三の御前、比頴大神である。

本地は、釈迦如来・阿弥陀如来・観音菩薩である。

五十七代陽成院の御代、元慶元年〈丁酉〉十一月十三日に「我が本地は釈迦如来である。女体は我が生母で阿弥陀如来の変身である。俗体は観音菩薩の化身で、我が娘比媈大神である」と託宣が有った。

ある人が云うには、応神天皇の崩御は二月十五日で、涅槃会の日である。

放生会もまた(八月の)十五日である。

故に(八幡大菩薩の本地は)釈迦・弥陀と云う。

問、山谷の辺の八頭の翁とは、何処の山谷で、何の翁であるか。

答、宇佐郡馬城峯を下った所に菱形山がある。

この山谷の麓に翁が居り、異体を怪しんで大神比義がその実体を顕した。

問、首に八頭が有るとは、どういう意味か。

答、今の八幡と顕れたのが即ちこれである。

八幡の意味は様々である。

一は応神天皇御誕生の時、八本の幡を立てられたので、其の名を得た。

二は晨旦国の太宗の(女子の)胎内から御誕生の時、其の家の上に空から八本の幡が天下った。

椌船に其の八本の幡を副えて、海上に放たれた。

仍って、この太子を八幡と名づけた。

故に我朝に此の船が着いた処を八幡崎と云う。

今の翁が八頭であることも良く心得合うべきである。

彦山略記には「稽首八幡大菩薩」と云う。

勝尾寺縁記には「故号八幡大菩薩」と云う。

問、八幡大菩薩と申す神は、深い慈悲が余心を超えるのか。

答、「八幡」とは八正道と聞く。

正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定である。

「菩薩」とは慈悲を先として、化他を本とする。

「大」とは妙覚無上の(菩薩)位である。

衆生を利益するために菩薩摩訶薩の名を借りる。

例えば、文殊の本地は龍種上尊王如来、観音の本地は正法明如来、浄名居士は金光如来である。

問、(八とは)何を表しているのか。

答、「八」には多くの意味がある。

諸仏の出世には、必ず八正道が有る。

衆生を教化する法は、八宗八教の宗義の判教である。

釈尊出世の本懐は、八箇年の説法である。

(法華)経は八軸の妙文である。

阿弥陀如来は八種の功徳を以て浄土を荘厳する。

八正の宝階には八種の音楽を奏で、宝池の床には八功徳の水波が寄せ、八種の清風が梢を渡る。

日月燈明仏には八人の王子がある。

薬師如来は八大菩薩を伴う。

厭うべきは八寒地獄・八熱地獄である。

恐るべきは八難処である。

勤むべきは八忍八智である。

行ずべきは八解脱である。

和光垂跡の諸仏も「八」を司どる事が多い。

『大仲臣経』には「八百万の神達、高天原に留り在して、天の八重雲を伊豆の千別に千別す」と云う。

素盞烏尊は「八雲立つ出雲八重垣」と云う。

日吉社には八王子、鹿嶋宮には八龍神、伊豆・箱根二所権現には八大金剛童子がある。

八幡大菩薩は生死を流転する凡夫を導き、八苦の愛河を渡し、八正の直路に入れ給う。

(八幡の)神号を象徴してる。

問、何故「幡」を神号とするのか。

答、幡は軍陣を破る先相(前触れ)で、怨敵を従わせる方法である。

世間の法では、我が朝では源平両氏の合戦の時、白幡・赤幡が並んだ。

赤幡の軍陣が多いので平氏は奢り、白幡が敵陣に進んで源氏が勝利した。

承久の乱では、鳳城の官軍と関東の兵が宇治川を距てて対峙した。

承久三年〈辛巳〉六月十四日、東夷が真木島(槙島)を渡り、敵陣に関東の幡を立て並べると、官軍は退散し、武士は入洛し、関東の軍兵が幡を並べて皇居に向かい、鳳城軍は負けた。

幡の意義は以上の通りである。

出世も同様で、十二部経の幡を高く差し挙げると、九十五種の外道は戸を閉ざし、七万二千の邪見は門を塞いだ。

法華・涅槃及び平等大会の幡をさし、出世の本懐を遂げ給うと、五逆の調達も、敗種の二乗(声聞・縁覚)も、断善の闡提も、悉有仏性の友と成る。

来迎二十五菩薩の中で普賢菩薩は幡幢を持す。

十種供養の第七は幡蓋である。

今の八幡三所は弥陀三尊の垂跡であり、超世本願の幡を差し、増上縁の幡を靡かせ、大願大悲の幡を先立て、五濁悪世の凡夫を導こうと思召されるので、これを御神号とされ、八幡大菩薩と名乗られた。

問、人王十六代応神天皇は早い時代に誕生されたのに、何故空しく三百余年を過ごされ、椌船の小児や八頭の老翁となってから、神明として顕れたのか。

答、神慮は量り難く、凡識の窺い知れる処ではない。

但し、諸仏の応跡は一准ではない。

その由来は浅劣を嫌わず、時の縁が至れば、和光垂迹する。

熊野証誠権現・宇津宮大明神は、熊野(熊野部)千代包・唵佐良摩を因縁として顕れた。

この二人は共に鹿を射る事を因縁とする。

北海国牛頭天王・法宿権現は、蘇民将来に宿を借り、唐崎女別当の所で休息した。

その由来を尋ねると、飯を奉って深く契りを結んだ事にある。

今の大菩薩の本起は、日本の神功皇后である。

太宗の陳の梁子(女子か)等の因縁は、浅劣の因縁と云うのだろうか。

宇佐八幡宮

宇佐神宮[大分県宇佐市南宇佐]

一之御殿の祭神は八幡大神(応神天皇)。

二之御殿の祭神は比売大神(多岐津姫命・市杵嶋姫命・多紀理姫命)。

一説に玉依姫命とする。

三之御殿の祭神は大帯姫命(神功皇后)。

式内社(豊前国宇佐郡 八幡大菩薩宇佐宮〈名神大〉、比売神社〈名神大〉、大帯姫廟神社〈名神大〉)。

豊前国一宮。

旧・官幣大社。

史料上の初見は『続日本紀』巻第十二の天平九年[737]四月乙巳[1日]条[LINK]の

使を伊勢神宮・大神社・筑紫の住吉・八幡二社及び香椎宮に遣はし、幣を奉り新羅無礼の状を告げしむ。

『宇佐八幡宮弥勒寺建立縁起』の大神清麻呂解状[LINK]には

大御神(八幡大神)は、是れ品太天皇(応神天皇)の御霊なり。

磯城嶋の金刺宮の御宇、天国排開広庭天皇(欽明天皇)の御世[539-571]、豊前国宇佐郡馬城嶺(御許山)に於いて、始て顕はれ坐す。

爾時、大神比義、歳次〈戊子〉[568]、鷹居社(鷹居八幡神社[大分県宇佐市上田])を建て祝い奉る、即ち其れ祝りに供す。

多年を経て、更に改めて菱形の小椋山の社を移し建つ。

同・辛嶋家主解状には

大御神は初め天国排開広庭天皇の御世、宇佐郡辛国の宇豆の高島に天降り坐す。

彼れより大和国の膽吹嶺に移り坐す。

彼れより紀伊国の名草海嶋に移り坐す。

彼れより吉備宮神島に移り坐す。

彼れより豊前国宇佐郡馬城嶺に始めて現し坐す。

是大菩薩は、比志方の荒城潮の辺(乙咩神社[宇佐市下乙女])に移り坐す。

その時、家主上祖の辛嶋勝乙日、大御神の御許に参り向かい、長く跪き其の命を候ふ。

大御神、潮の辺に泉水を堀り出し御浴び給ふ。〈郡の西北の角に在り〉

大御神、其の処に坐して御口手足を洗浴ひ給ふ。

爾時、豊前国に特坐す神の崇志津比咩神を以て酒を奉る。

茲に因りて今、酒井泉社(泉神社[宇佐市辛島])と号く。

彼れより宇佐河の渡りに有る社(郡瀬神社[宇佐市樋田])に移り坐す。〈同郡の東北の角なり〉

彼れより鷹居社に移り坐す。

爾時、大御神、其の所に於いて鷹と化成給ひて、御心荒れ畏しく坐して、五人行けば三人は殺し二人は生き、十人行けば五人は殺し五人は生き給う。

爰に辛嶋勝乙日、倉橋宮の御宇天皇(崇峻天皇)御世、庚戌[590]より壬子[592]迄、并に三歳の間、祈り祷て大御神の心命を和げ、宮柱を立て斎き敬ひ奉る。因て以て鷹居社と名づく。

辛島勝乙曰、即ち其の祝と為りたり。

同じ時、辛嶋勝意布売を以て禰宜と為す也。

近江大津朝庭(天智天皇)の御世[668-672]、鷹居社より小山田社[宇佐市小向野]に移り坐す。

即ち禰宜辛嶋勝波豆米、宮柱を立て斎き敬い奉る。

とある。

神吽『八幡宇佐宮御託宣集』国巻四(三所宝殿以下事)[LINK]には

人皇十六代応神天皇の御霊、八幡大菩薩也。

欽明天皇御宇三十二年〈辛卯〉[571]に示現したまふ。

天平勝宝元年〈己丑〉[749]十二月二十七日、大仏供養の時、一品を献め奉る。

同書・霊巻五(菱形池辺部)[LINK]には

人王第十六代の応神天皇は、四十一年〈庚午〉[310]二月十五日に一百十一歳にして崩御より以来、彼の霊、仁徳天皇元年〈辛未〉[311]より金刺宮(欽明天皇)御宇三十二年〈辛卯〉に迄、帝王一十三代、夏歴三百二十二年の間、天竺・震旦・龍宮・日本に御修行あり。

千変万化し、冥顕に御利生したまふなり。

但し未だ宿生の尊号を挙げず、未だ先帝の霊為ることを顕はざるか。

金刺宮御宇二十九年〈戊子〉[568]。

筑紫豊前国宇佐郡菱形池の辺、小倉山の麓に鍛冶の翁有り。

奇異の瑞を帯び、一身に為て、八頭を顕す。

人聞いて実見の為に行く時、五人行けば即ち三人死し、十人行けば即ち五人死す。

故に恐怖を成し、行く人無し。

是に於て大神比義行きてこれを見るに、更に人無し。

但し金色の鷹、林の上に在り。

丹祈の誠を致し、根本を問ふて云く、「誰か変を成すや、君の為す所か」と。

忽に金色の鳩と化り、飛び来つて袂の上に居る。

爰に知りぬ、神変人中を利すべしと。

然る間、比義五穀を断ち、三年を経るの後、同天皇三十二年〈辛卯〉二月十日癸卯、幣を捧げ、首を傾けて申す、「若し神為るに於ては、我が前に顕るべし」と。

即ち三歳の小児と現れ、竹の葉の上に於て宣ふ、「辛国の城に、始て八流の幡と天降つて、吾は日本の神と成れり。一切衆生左に右にも、心に任せたり。釈迦菩薩の化身なり。一切衆生を度むと念ふて神道と現るなり。我は是れ日本人皇第十六代誉田天皇広幡八幡麻呂なり。我名をば、護国霊験威力人通大自在王菩薩と曰ふ」。

元明天皇元年和銅元年〈戊申〉[708]。

豊前国宇佐郡の内に大河流る。〈今宇佐河と号く〉

西岸に勝地有り。

東の峯に松の木有り。

変形多端にして、化鷹瑞を顕し、瀬を渡り此の地に遊ぶ。

空に飛んで彼の松に居る。

是れ大御神の御心にして、荒れ畏れ坐す。

往還の類、遠近の輩、五人行けば即ち三人殺され、十人行けば即ち五人殺さる。

時に大神比義又来り、辛嶋勝乙目と両人、穀を断つこと三ヶ年、精進すること一千日、祈り畢るに依り、御心を和げしめ給ふ。

和銅三年[710]、其の体を見ず、只霊音有り、夜来て言く、

「我霊神と成つて後、虚空に飛び翔る。棲息無く、其の心荒たり」

此は是れ、前に顕し奉る大御神なり。

和銅三年〈庚戌〉より同五年〈壬子〉[712]迄、祈り鎮め奉る。

初て宮柱を立てて、これを斎敬し奉り、神事を勤る。

即ち鷹居瀬社是れなり。

元正天皇二年、霊亀二年〈丙辰〉[716]。

「此所は路頭にして、往還の人無礼なり。此等を咎むれは甚だ愍し。小山田の林に移住せむと願給ふ」

小山田社の部〈此の社十箇年。霊亀第二年、養老七、神亀元・二〉

宇佐郡小倉山の坤に当り、小山田の林有り。

元正天皇二年、霊亀二年〈丙辰〉、大神諸男・辛嶋勝波豆米は、大御神の心に随ひ奉り、宮柱を立て、小山田の神殿を造り奉り、祭祀を致す。

此の事(隼人の乱[720-721])の後に、託宣したまふ。〈養老七年[723]〉

「我今坐する小山田社は、其の地狭隘し。我菱形山に移らんと願ひ給ふ」

同書・験巻六(小倉山社部上)[LINK]には

聖武天皇元年、神亀元年〈甲子〉[724]、勅使を立てらる。

神社如何造り奉るべき由、祈り申さる時に神託きたまはく、

「我大いなる慈悲を以て室と為し、柔和忍辱を以て衣と為し、諸法の空を以て座と為すべし」

豊前守男人・掾従六位下藤井連毛人等、此の旨を申す。

公家養老の神託を守り、今度の霊告に依り、小倉山を切り払ひ、大神宮を造り奉る。

大神朝臣諸男を祝とす。

同二年[725]正月二十七日に移して、神道を崇め祭祀に奉仕し、御戸代二町七段を進め奉る。

禰宜は猶辛嶋勝波豆米なり。

聖武天皇二年、神亀二年〈乙丑〉正月二十七日、託宣したまはく。

「神吾未来の悪世の衆生を導かんが為に、薬師・弥勒二仏を以て、我が本尊と為す。理趣分・金剛般若・光明真言陀羅尼を念持する所なり」

神託の趣奏聞する間、勅定に依り、寺を造り仏像を安置せられ、弥勒禅院と号く。

大菩薩御願主なり。

菱形宮の東方日足の林に在り。

即ち懸鐘一口、高さ一尺三寸なるを鋳る。

又御堂を造り奉り、本尊を安置し、薬師勝恩寺と号く。

大神比義の建立なり。

同宮の辰巳方南無江の林に在り。弥勒寺の初の別当は法蓮和尚なり。

大菩薩、如意宝珠を得たる時の御約束に依るなり。

聖武天皇十四年、天平九年〈丁丑〉[737]四月七日、託宣したまはく。

「我当来の導師弥勒慈尊を崇めんと欲す。伽藍を遷し立て、慈尊を安ゑ奉り、一夏九旬の間、毎日慈尊を拝み奉らん」

大神の願に依り、太政官に奏するに、同十年[738]五月十五日より始め、日足禅院より〈十三年の後に〉移し来つてこれを建立す。

今の弥勒寺是れなり。

薬師勝恩寺は、弥勒禅院と同時に〈天平十五[五は衍字]年五月十五日なり〉日足浦より移し来つて建立す。

今の(弥勒寺の)金堂是れなり。

同書・威巻七(小倉山社部下)[LINK]には

孝謙天皇元年、天平勝宝元年〈己丑〉[749]十一月十九日、内裏に於て、七歳の童子託宣したまはく、

「神吾京に向かはん」

類聚国史第五[LINK]に云く、

孝謙皇帝、天平勝宝元年十一月己酉、八幡大神託宣し、京に向ひたまふ。

[中略]

十二月戊寅[18日]、五位十人・六衛府舎人各二十人を遣し、八幡神を平群郡に迎へ奉る。是の日京に入る。

即ち宮の南の梨原宮に於て、新殿を造り、以て神宮と為し、僧四十口を請ひ、悔過すること七日なり。

丁亥[27日]、大神禰宜・大神朝臣社女、同じく輿に乗り〈一に云く、其の輿は紫色なり〉東大寺を拝む。

太上天皇・皇太后を相率して、同じく亦行幸したまふ。

[中略]

因つて大神に一品、比咩神に二品を奉る。

孝謙天皇七年、天平勝宝七年〈乙未〉[755]、禰宜社女、朝廷の貴命を被ひ、泰仕すること年久し。

而るに彼の禰宜、大宮司大神田麻呂と、国司殿に於て穢有るの間、託宣したまはく、

「汝等穢過有り。神吾、今よりは帰らじ」

嶺に在りて、大虚より大海を渡り、伊与国宇和嶺(現・八幡神社[愛媛県八幡浜市矢野神山])に移り坐す。

[中略]

〈宇和嶺は十二ヶ年なり。此の間の御託旨は、彼の嶺より茲に飛来し、以て告げ示し坐す〉

称徳天皇元年、天平神護元年〈乙巳〉[765]三月二十二日託宣したまはく、

「今我が居る所の宮は、穢等を践み達りて、縦横既に故塘と為れり。我が安んずる所に非ざるなり。願はくは浄き処に移つて、朝廷を守護し奉らん。[中略]其の地は、我が占んに随へ」

同書・力巻八(大尾社部上)[LINK]には

称徳天皇二年、天平神護二年〈丙午〉[766]冬天より、神護景雲元年[767]迄、両年の間に、託宣・官符等を守り、宇佐公池守は、造宮の押領使を差して大尾山の頂を切り払ひ、〈小椋山の東なり〉大菩薩の宮(現・大尾神社)を造り奉る。

同じき帝三年、神護景雲元年〈丁未〉に、神体を崇め鎮め奉る。

同書・通巻十(大尾社部下)[LINK]には

光仁天皇十年、宝亀十年〈己未〉[779]。

神祇官、宝亀十年四月廿三日を以て、大宰府に符を下して偁く。

太政官今月廿日の符を被るに偁く。

大宰府の解に云く。

大御神、禰宜与曽売に託けて宣く、

「吾前に坐する此の菱形宮にしては、神の名始て顕れ、位封転高きなり。是を以て、願はくば此の旧き宮に住みましまして、身に冑鎧を着て、朝廷及び国家を守護し奉らん」

右大臣宣ふ、「神社の祝を用ひ、府に仰せて作らしむ」と云々。

府、符の旨に依つて、宝亀十一年〈庚申〉[780]より、天応元年〈辛酉〉[781]に至り、菱形の旧宮を改造す。

同書・大巻十一(又小椋山社部上)[LINK]には

光仁天皇十年、宝亀十年〈己未〉、託宣並に官符の旨を守り、大宰府、同十一年〈庚申〉より、同帝天応元年〈辛酉〉に至り、菱形小椋山の旧宮を改め造る。

桓武天皇元年、延暦元年〈壬戌〉[782]、大尾社より元の如く、神躰を崇め移し奉る。

とある。

同書・名巻二(三国御修行部)[LINK]には

阿蘇の一本の縁起に云く、此の大明神に三種の様有り。

天照大神には六代の孫子、神武天皇には二郎、高知尾明神には弟、八幡大菩薩には兄にて座ます。

此の三人、共に日本国へ唐朝より渡り給ふ。

先づ豊後国大野郡緒方村に来着し給ふ。

其より日向国臼杵郡熊代村に入り給ひて、其の里の山の中に、種々の不思議音楽聞えたり。

音に就きて尋ね行き給ふに、地の下十五丈計り入りて、黄金・珠玉の殿楼の内に、端厳奇麗の貴女座せり。

其の名を采女と号す。

大光明を放つて、珠の簾の中に居り給ふ。

爰に高知尾明神は、これを見て留まり宿りたまふて、更に出給はず。

爰に二弟暇を賜ひ、涙を流して、乍に離別の悲しみを懐き、肥後国夜部山草部吉見が小屋に来り着きたまふ。

時に吉見が娘〈生年十六歳なり〉手水を奉り、御足を洗ふ。

其の夜阿蘇権現の御跡に臥しぬ。

即ち懐妊し、月満ちて男子を平産せり。

其の明朝阿蘇権現、八幡に告げて曰く、「汝早く花都に到り、帝子を誕生して、百王守護の誓約を遂げよ。我は当峯に留つて、継兄の高知尾を見奉り、亦汝が本願をも助けんと」云々。

阿蘇明神是なり。

爰に三郎御子愛別を惜しむと雖も、貴約を奉るに遊化の間、年序き後、花洛の宮に入つて、大帯姫の腹に宿り坐す。

八幡是れなり。

件の三人薨御の後、三国〈月支・震且・日本〉利生の間、唐土より本朝に帰り、三神三処に示現し垂跡したまふ。

とある。

三処とは、高千穂神社[宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井]、阿蘇神社[熊本県阿蘇市一の宮町宮地]、宇佐神宮である。

同巻[LINK]には

延喜二十一年[921]六月一日の神託を以て云く、

「八幡は住吉を父と為し、香椎を母と為す」

住吉縁起に云く、大帯姫新羅の軍の時、四天王寺山に登り、〈時に寺無く像無し。後にこれを造らしむ〉祈願して云く、「隣の敵を降伏せしめ、天王を護助し給はらんと欲ふ」と。

又大鈴を榊の枝に附け、高く振り呼つて云く、「朝廷の神達、乞ふらくは神威を施し、敵国を降伏せしめたまへ」と。

即夜住吉大明神形を現し、夫婦と為りたまひて、又朝内の諸神各々相助け打順ふる間に、二人の王子生長て給ふ。

第三の王子の八幡、妊まれて後に産れ給ふ。

今の宇佐宮是なりと云々。

と異伝を記す。

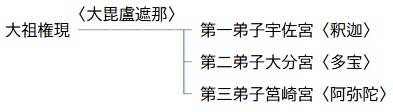

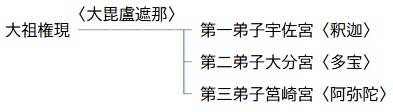

また、同巻[LINK]には

平安京七日が間振動す。〈其の年紀未だ検出せず〉

天文占つて云く、唐土より本国に帰り向ふ鎮西大神〈大祖権現〉の心なりと。

爰に七歳の男子、地を去ること七尺にして託宣す、

「汝は知るや。我は唐国には、大毘廬遮那の化身なり。日本国には、大日普賢吉祥と云ふなり。宇佐宮は、吾が第一の弟子にして釈迦如来、第二の弟子は、大分宮[福岡県飯塚市大分]に入定して在り。多宝如来なり。第三の弟子は、八幡大菩薩なり。戒〈普賢〉定〈大日〉恵〈文珠〉の筈を付属する故に、筥崎(筥崎宮[福岡県福岡市東区箱崎])と名づく。本地は阿弥陀如来・観音・勢至なり」

大祖権現は、天神第七代の主伊弉諾尊なり。

此の御霊は、和銅年中、加賀国に天降りたまふ白山権現是れなり。

とある。

『平家打聞』巻第五[LINK]には

抑八幡は、天竺には金剛際比丘、唐土にては漢の明帝、我が朝にては応神天皇なり。

豊前国六御山(六郷山)には人聞菩薩。又大神比類に向かひては護国霊験威力神通大自在王菩薩と名乗りたまふ。

とある。

『大安寺八幡大菩薩御鎮座記并塔中院建立縁起』[LINK]には

当寺(大安寺)僧行教、入唐帰朝次、筑紫豊前国宇佐宮に参詣し、一夏九旬の間籠り、大般若経を転読す。

理趣分に至る時、八十億位、大菩薩、句義金剛法門三咒祕密甚深奧義を聞食、感嘆して自ら御宝帳を挑げ、和尚を招き寄せて宣く、「汝、我が為に経咒を誦念す。心に染み、思い冷し。汝と共に上洛し、釈迦の教跡を擁護し、百王の聖胤を保護せん」。

行教云く、「言語を通じて貴約有りと雖も、未だ御正躰を拝見せず、世間又信受せざるか。願はくは示現を垂れ、弥懇篤を凝さん」。

詞未だ訖らざるに、和尚の緑衫の衣の袖の上に釈迦三尊顕現す。

弥信を凝し、頭に戴きて上洛す。

とある。

明治初年の神仏分離により弥勒寺は廃絶し、現在はその跡地に礎石が残っている。

『明治維新神仏分離史料 続編』巻下の「宇佐宮菩薩号廃止并復飾社僧等の件」に引用する「社寺取調類纂」[LINK]には

一 伽藍所弥勒寺本尊極楽寺江売払候事。

一 金堂薬師如来尊像并日光月光尊像、不動明王、愛染明王、二王門尊像取出、大善寺江売払候事。

とあり、旧弥勒寺講堂本尊の弥勒仏坐像は金蓮山極楽寺[宇佐市南宇佐]の弥勒堂に安置されている。

また、旧弥勒寺金堂本尊の薬師如来坐像、日光・月光菩薩の立像、不動・愛染明王の坐像は白龍山大善寺[宇佐市南宇佐]の禅堂に安置されている。

| 垂迹 | 本地 |

|---|

| 宇佐八幡宮 | 応神天皇 | 釈迦如来 |

| 比売大神 | 観音菩薩 |

| 神功皇后 | 阿弥陀如来 |

比頴大神(比媈大神)

通常は比売大神(または比咩大神)と表記する。

『八幡宇佐宮御託宣集』国巻四(三所宝殿以下事)[LINK]には

人皇第一神武天皇の御母、玉依姫の御霊也。

聖武天皇御宇天平年中、託宣有り。

「国加郡に住みたまふ玉依比咩命なり。又都麻垣(妻垣神社[大分県宇佐市安心院町])に住みたまふ比咩大御神なり。本は宇佐郡安心院別倉の東の方の高き岳(妻垣山)に坐すなり」と云々。

同く(天平勝宝元年の)大仏供養の時に、二品を献め奉る。

宇佐宮の二殿御体は、玉依姫か。

是れ陳の大王の娘にして、大隅国に流れ付かしむ。

其の王子は即ち大隅正宮是なり。

その母玉依姫は宇佐の二殿なり。

同書・護巻三(日本国御遊化部)[LINK]には

第二御殿 天平三年[731]神託す。

同六年〈甲戌〉[734]遷宮の時、造らる。

とある。

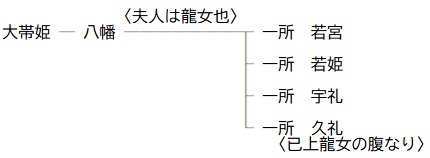

『八幡愚童訓(乙本)』巻上の「垂跡事」には

姫大神と申は、龍王の御女、応神天皇の妃にておはします。

世間の習、夫の次に妻を本とするに准して、第二とし奉れり。

或は又姫大神をのぞひて、玉依姫を西ノ御前と申事あり。

玉依姫と申は、神武天皇の母后、鸕鷀草葺不合尊の后也。

とある。

大足姫

『八幡宇佐宮御託宣集』国巻四(三所宝殿以下事)[LINK]には

人皇第十五代神功皇后の御霊也。

嵯峨天皇御宇弘仁年中、託宣有り。

大帯姫は皇后の霊誕なることを示現する也。

同書・護巻三(日本国御遊化部)[LINK]には

第三御殿 嵯峨天皇御宇弘仁十一年[820]神託あり。

同十四年[823]の官符に云く。大宰府の弘仁十四年〈癸卯〉四月十四日の符に偁く。新に八幡大菩薩宮・大帯姫細殿を造りたてまつり、料物に稲穀百五十石三斗九升四合を封すべしと。

国解に偁く。宮司の移に偁く。件の細殿の修理は、須く大菩薩並に比咩御神の細殿に准ふく、言上して同じく造作すべし。

而に先の支度帳に漏れて言上せず。仍ち更に支度し申送ること、件の如してへれば、国宜く承知すべしてへり。

惣て三所と為て供奉せしむること件の如しと。

とある。

『八幡愚童訓(乙本)』巻上の「垂跡事」には

左は第三大多羅志女、神功皇后、又は気長足姫尊。

とある。

善紀元年

参照: 「正八幡宮事」善紀元年

『大宮司補任帳』

未詳。

「僧聴」は私年号の一つで、僧聴元年は宣化天皇元年[536]に相当する。

『宇佐由来記』

宇佐八幡宮の縁起書と思われるが、具体的にどの書を指すかは未詳。

大神比頴

宇佐神宮の大宮司職を務めた大神氏の祖。

通常は「大神比義」と表記されるが、『八幡宮寺巡拝記』巻上の第七条「宇佐宮の事」[LINK]には「大神比頴」、『平家打聞』巻第五[LINK]には「大神比類」という表記が見られる。

『三輪高宮家系』[LINK]によると、比義は大田々根子命の七世孫で、三輪特牛の兄弟である。

即ち、大神比義を大和の大神氏と同族としている。

一方、『八幡宇佐宮御託宣集』霊巻五(菱形池辺部)[LINK]には

比義は何れの国の人なるを知らず。

誰が家の子といふことを弁へず。

[中略]

其の形は仙翁に似て、其の首に霊帽を戴く。

人以てこれを測ること莫く、世以てこれに名づくこと莫し。

大に玄冥の神を含んで、只凡聖の義〈或は岐字に作る。声を借る。直に喚ぶべからざる故なり〉を比ぶ。

故に大神を以て、早く姓と為し、比義を以て、名と為すの由、勅定有り。

私の計に非ざるなり。

何んぞ武内大臣の号に准へんや。

法蔵比丘の前身にして、弥陀垂迹の今の神に仕ふるかな。

又大菩薩、昔三国霊行の間、五百余歳の齢を表はし、常に随ひ給仕して、相離れ奉らず。

とある。

また、同書・国巻四(三所宝殿以下事)[LINK]には

御炊殿。

八幡三所大菩薩の下宮なり。

大神朝臣種麻呂は、常に社頭に住す。

私宅を好まず。

未だ神司に任ぜずと雖も、神慮に通はしむ。

是に於て、東南の洞より朝の雲来つて、野の径の間に燾ひ、東北の峯より暮の雨灌いで渓川の流に入る。

又晴夜の暁に、老翁現れて清天に隠るる時、妙なる声聞えて幽かなり。

種麻呂奇異の思を成し、神化存るの由、豊前守に申し、公家に奏聞す。

天平宝字年中[757-765]、雲雨の所を卜ひ、下宮の地と為す。

[中略]

東南峯は、大神比義入つて出でざる洞にして、今の中津尾是なり。

老翁と現はるものは、彼の霊なり。

一体分身の外用にして、両霊潜通の内証なり。

第一殿に副ひ奉り、万徳御前と申し、八幡の源を顕はし奉る。

今万徳の本と成るの故なり。

擬少宮司兼祝大神朝臣宮清が云く、「大神比義の霊は、御炊殿に仰ぐべし。万徳御前是れなり。先祖相伝の秘義なり」と云々。

とあり、下宮(御炊殿)の一之御殿には大神祖神社(祭神は大神比義翁)が相殿に祀られている。

護国霊験威力神通大自在王菩薩

『八幡宇佐宮御託宣集』大巻十一(又小椋山社部上)[LINK]には

桓武天皇二年、延暦二年〈癸亥〉[782]五月四日、託宣したまはく、

「神吾は無量劫の中、三界に化生し、修善方便し衆生を導き済ふ。吾が名は是れ大自在王菩薩なり。宜く今号を加へて護国霊験威力神通大自在王菩薩と曰ふべし」

とある。

馬城峯(御許山)

『日本書紀』巻第一(神代上)の第六段一書(三)[LINK]には

已にして天照大神、則ち八坂瓊の曲玉を以て天真名井に浮寄けて、瓊の端を囓ひ断ちて吹出つる気噴の中に化生る神を、市杵嶋姫命と号く。

是は遠瀛(宗像大社の沖津宮[福岡県宗像市大島沖之島])に居します者なり。

又瓊の中を囓ひ断ちて吹出つる気噴の中に化生る神を、田心姫命と号く。

是は中瀛(中津宮[宗像市大島])に居します者なり。

又瓊の中を囓ひ断ちて吹出つる気噴の中に化生る神を、湍津姫命と号く。

是は海浜(辺津宮[宗像市田島])に居します者なり。

日神の生める三柱の女神を以ては葦原中国の宇佐嶋に降居さしむ。

とある。

この「宇佐嶋」の所在については所説有るが、谷川士清『日本書紀通証』巻四[LINK]では

宇佐嶋は即ち豊前国宇佐郡。

と述べ、

見林(松下見林)曰く、宇佐嶋は海島に非ず。二川、神山を周流す。故に島の名有り。

玉木翁(玉木正英)曰く、三女神始て降臨の処を御許山と日ふ。

神宮を距ること東へ五十町許り。

絶頂に磐石あり。

常に清水を湛ふ。

旱魃に涸るること莫く、雨雪に汚れず。

之れを石清水と称す。

後に今の社地に遷し祭る。

と注す。

石体権現・三鉢の霊水

大元神社[大分県宇佐市正覚寺]

祭神は八幡大神・比売大神・神功皇后。

宇佐神宮の奥宮で、御許山の山上に鎮座する。

本殿はなく、山頂の禁足地に在る三つの巨岩を御霊代とする。

また、「三鉢の水」と呼ばれる霊水が涌出している。

『八幡宇佐宮御託宣集』王巻十四(馬城峰部)[LINK]には

昔豊前守朝々に戸を出づる間、東方に金色の光有るを見る。

現る所の様奇異なり。

仍て国の諸司を以て、東に行かしめて、相尋ぬる処、下毛郡野仲郷に住む宇佐池守と云ふ翁有り。

年は三百歳なり。

これに問ふ。

答て云く、「此より東、宇佐に住せる大神比義と云ふ翁有り。年は五百歳なり。これに問ふべし」と。

又尋ね行きてこれに問ふ処、答へて云く、「此より東、日足浦に住む大波知と云ふ翁有り。年は八百歳なり。これに問ふべし」と。

即ち又行きてこれに問ふ。

答へて曰く、「此より南に山有り。名は御許と号く。其の山に昔八幡と申したてまつる人、往返し給ふ。彼の人、末世を利せんが為に、今神明と顕現し坐すなり。その瑞光為らんか」と。

即使峯に登てこれを見奉る。

大石有り。

立ちて三本なり。

大鷲此の石に在り、毎朝飛び下り、飛び上つて、金色の光を放つなり。

其の使、已に還つて国宰に語り申す。

仍て国守、帝王に申す。其よりして八幡大菩薩顕れ給ふ。

末世の人の思願を満さんが為に、示現したまふ故に、崇め奉る所なり。

其の石体の御傍に遠からずして、三の井有り。

霊水を湛へ澄めり。

御鉢の香水と号く。

件の水は、雨降れども増さず、日旱れども減らず。

只本の水の如し。

乃ち往古近代の奇異なり。

一に云く、八幡大菩薩人皇たる昔、霊瑞の馬に乗り、此の山に飛び翔る。

蹄多く石の面に入ること二寸計、以て見在す。

今是を龍蹄巌と謂ふ。

此の馬棲む故に、馬城峯と名く。

神明と成る時、金色の鷲と化り、当山に影向す金光、日足の如く、常に光を放つ。

今これを日足里と謂ふ。

此の瑞、天聴に及び、此の光、王を照す。

勅使下つてこれを問はれ、花夷挙てこれを仰ぎ衰る。

又三柱石〈高さ一丈五尺、広さ一丈五尺なり〉を発して、宝体為り。

忽に三鉢の水〈広さ六寸余、深さ四寸余なり〉を出す。

神慮として、大に雨ふれども増さず、大に酌めど減らず、大に早れども干ず、大に寒けれども凍らず。

御貌を此の水に写し坐し、其の光を内裏に耀かす間、占はるる時申して云く、「人皇第十六代誉田天皇の御霊、神明と成り、豊前国厩峯に顕れ坐す瑞光なりと」云々。

鎮護国家、正像末三世の霊水是なり。

聖武天皇六年、天平元年〈己巳〉[729]、内裏に於て、七歳の童子託宣す、

「吾は是れ、人皇第十六代誉田天皇の御霊なり。百王を守り奉らんが為に、神明と成れり。又豊前国の厩峯に顕れ坐すなり。三柱の霊石を発生す。三鉢の香水を涌出す。鎮護国家、正像末の霊水なり。石を体と為す。水を意と為す」

聖武天皇七年、天平二年〈庚午〉[730]、石体権現を覆ふ御殿を造り奉らんと擬する時、御託宣したまはく、

「我、石体と顕るることは、未来の悪世に至つて、久しからんが為なり。此の風に当り、此の流を呑まん者は罪障を滅すべきなり。御殿を造り覆ふこと勿れ」

とある。

若宮・武内

『八幡宇佐宮御託宣集』王巻十四(馬城峰部)の絵図[LINK]によると、石体権現の御霊代の左右に磐座が在り、左方(南)の磐座が「若宮」、右方(北)の磐座が「武内」である。

「若宮」の祭神を明記した資料は管見の限り見当たらないが、八幡の御子神を祀る磐座と考えられる。

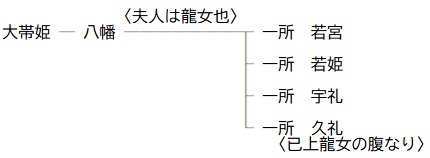

同書・名巻二(三国御修行部)[LINK]には

新羅の軍到来して、日域を傾けんと欲ふ時、大帯姫緑なる御髪を髻に取りなし、端厳なる御面に眉を生じ、柔軟なる御手に弓箭を執り、糸を束ねたる腰に、大刀を帯び給ひ、とら綿の畳を踏む御足には、藁沓を着き、合戦の為に彼の新羅・高麗の金海府に行き着きたまふ。

新羅・高句麗心を合せ、猶日本を傾けんと欲ふ心有るがごとし。

其の時、大帯姫八幡を懐妊し奉り坐す。

漸々に御産の日近づき来る間、宣ふやう、「若我が懐妊の太子、日本の主と成り給はば、今一月産門に下り給はざれ」と誘へ奉りいす。

方士〈志賀明神(志賀海神社[福岡県福岡市東区志賀島])なり〉を龍宮に遣しめ宣ふ様、「我が懐妊の子は、是れ男子也。龍宮の懐妊の子は、又女子也。我が太子を婿と為し給へ。君が女子を婦と為め」と期りたまふ。

龍宮の宝珠を乾珠・満珠と字けて借し給へば、即時にれを得給ひて、対馬と金海と両国の間五十里許り、其の海忽に干し給ふ。

新羅等忽に喜悦し、楯・鉾を持ち、来り海に望んで合戦する時、大帯姫又満珠を持ち、彼の海に向かは令むれば、海と成し潮を溢せ、高麗の軍兵等、皆溺れ死ぬ。

然る間、八幡宣はく、

「我が母は、龍宮に約束を成し給ひき、其の契りを果たして遂げん」

日向国に入り、龍女を娶り給ふ。

其の時に生す所の御子は、若宮二所、若姫二所、合せて四所是れなり。

とある。

「武内」について、同書・霊巻の裏書に

或る人云く、「大神朝臣比義は、武内大臣の再来なり」と云々。

応神天皇の昔は、執柄の臣として、給仕し奉り畢ぬ。

八幡霊神の時は、仙翁の躰を現じ、勧請し奉るものなり。

是を以て、当宮に武内の号無し。

下宮御炊殿〈万徳御前なり〉に比義の神有る故なり。

比義は馬城峯に於ては、波知翁と号け、石躰の神となる。

今は武内神と号け、第三の霊石に副ひ奉るは是れか。

とある。

剃髪出家の地

『八幡宇佐宮御託宣集』王巻十四(馬城峰部)[LINK]には

光仁天皇八年、宝亀八年〈丁巳〉[777]五月十八日、神託きたまはく、

「明日辰時を以て、沙門と成つて、三帰五戒を受くべし。自今以後は殺生を禁断して、生を放つべし。但し国家の為に、巨害有るの徒出で来らん時は、此の限りに有るべからず」

法蓮和尚、養老六年[722]より高原嶽豊前国に住み、日想観を行ふ。

宝亀八年迄は、五十八年なり。

今請じ奉つて師と為す。

馬城峯の御在所よりは、南の方に四、五町許り去り、此の峯に於て、御出家す。

霊鬘・玉冠・御髪剃筥等、面々に石と成り、一々尚新なり。

これを御出家峯と謂ふ。

此の峯よりは坤の方十四五町の下の山中に、御正覚座の石有り。

とある。

御正体

『八幡宇佐宮御託宣集』王巻十四(馬城峰部)[LINK]には

八幡御許山、牒を宇佐宮に進む。

殊に厳重の実に任せ、牒を宰府に進め、在庁の解を賜り、公家に奏聞し、関車に言上せんと欲ふ。

当山石体大菩薩を尊崇せられ、去る十月二日、御正体の阿弥陀三尊、顕現せしめたまふ奇異不可思議の子細の事。

去る十月二日、風枝を鳴さず、雨壌を破らず、静なるに、頽山の響有り。

駭き巡つて見る間、御在所の北、一町余りの行程を隔てて降る、二丈許りの大石有り。

此の石、自ら半ば破れて彼の御鏡顕現す。

縡の挙動、誠に以て不可説なり。

閏十月廿日、当宮の官長参詣し、以下合つて運歩す。

大隅の宮の石裂けて、八幡の文字を顕すの瑞を被むる。

[中略]

都て当山の御事は、凡慮を以て推すべからず。

出家峯と云ひ、正覚寺と云ひ、定めて其の所以有るものか。

厳重の実に任せ、御牒を賜り、府解を申請し、公家に奏聞し、関東に言上し、当山の石体権現を尊崇し奉らんと欲ふの状、牒を進むること件の如し。

謹で牒す。

承久三年[1221]十二月日

とある。

小蔵山・菱形山・亀山

宇佐神宮の上宮が鎮座する小山。

『八幡宇佐宮御託宣集』護巻三(日本国御遊化部)[LINK]には

此の菱形は三山の総名なり。

北辰影向の地なり。

大菩薩御修行の時、一所に在るべきの由、能く相語らしめ坐す。

故に帰住し給ふなり。

抑も菱形

抑も菱形の称は、斯の峯の形、菱の角の如くにして、一山の秀たるに非ず、三方に分れて峙ちたり。

又松径遥に非ず、雲峯交蔭へり。

其の三は、一には小倉山、北の方に在り、亀の象に相似たり。

故に亦亀山と名づく。

二には大尾山、東の方に在り。

亀山の尾に当る故に、爾云ふなり。〈一に云く、馬城峯の尾なるが故に、尾と云ふと云々〉

松林の間に於て、自然の池有り。

山の総名に随ふ故に、菱形池と称くなり。

三には宮山、西の方に在り。

造営の時、神壇等を築き奉るは、此の山の土なり。

故に宮山と云ふ。

とあり、小椋山(亀山)・大尾山・宮山の総称を菱形山とする。

元慶元年の託宣

『八幡宇佐宮御託宣集』護巻三(日本国御遊化部)[LINK]には

陽成天皇〈人王第五十七代〉元年、元慶元年〈辛酉〉[877]、大分宮神託す、

「我日本国を持たんが為に、大明神と示現す。本体は是れ釈迦如来の変身にして、自在王菩薩是れなり。法体に名づく。女体と申すは、我が母、阿弥陀如来の変身なり。俗体と申すは、観音菩薩の変身にして、我が弟なり。爰に母大帯姫は、此の朝を領せんとし給ひし時、新羅より軍発来す此の朝を打取らんと為し時に大帯姫子に託けて生れ、月将に満ちんとす。生の期近く成つて御腹病み給ふ。時に当つて誓つて言く、我が子々孫々、代々の朝を領すべくば、七日を過ぎ後、生れ給へと。白石を取つて、御裳が腰に指して宣く。若し此の石験有らば、七日の間を過ぐれば、我神に祈らんと云ひ畢つて、合戦し給ふに勝たしめ給ひ竟んぬ。各住所を尋ねて隠れ居給ふ時、我が累世の舎弟、穂浪の山に住みたまふ。仏法を修して天下を祈れと」。

この弟とは応神天皇の御弟に非ず。

霊行の時の御事等なり。

とある。

放生会

『八幡宇佐宮御託宣集』霊巻五(菱形池辺部)[LINK]には

元正天皇五年、養老三年〈癸未〉[719]、大隅・日向両国の隼人等、襲ひ来り、日本国を打ち傾けんと擬る間、同四年〈甲申〉[720]、公家当宮に祈り申さる時に、神託く、

「我行きて降伏すべし」

豊前守正六位上宇努首男人、官符を奉り、神輿を造り進めしむ時、白馬自然に来り、御輿に副はしめ、弥信仰せり。

諸男朝臣情以るに、何物を以て御験と為し、神輿に乗せ奉るべきやと。

豊前国下毛郡野仲の勝境の林間の宝池(薦神社[大分県中津市大貞]の三角池)は、大菩薩御修行の昔、涌き出でしむる水なり。

彼の所に参詣し、祈り申さんと欲ふ。

初秋の天、初午の日に、雲波池に満ち、煙波浩に依り、涌き返りて、雲中に声有りて宣く、

「我れ昔此薦を枕と為し、百王守護の誓を発しき。百王守護とは、凶賊を降伏すべきなり」

これに依つて、諸男此の薦を苅り奉る。

別屋を造らしめ、七日参籠し、一心に気を収め、御枕を裏み奉る。

御長一尺、御径三寸、皆以つて神慮なり。

豊前守将軍、大御神を請じ奉る。

禰宜辛嶋波豆米、大御神の御杖人〈女官の名なり〉と為り、御前に立ち、彼の両国に行幸す。

此の時彦山権現、法蓮・華厳・覚満・体能等、倶に値遇し、同じく計を成し給ふ。

聖武天皇元年、神亀元年〈甲子〉[724]に託宣したまはく、

「吾れ此の隼人多く殺却する報には、年別に二度放生会を奉仕せん」

又云く、「一万度放生の事畢んぬ。眷属を引率して、浄刹に送らん」

大菩薩此の事を宣ひ、件の会を計らせ給ふ。

法蓮は高原嶽〈豊前国の大嶽なり〉に住り、日想観を修す。

修法の峯より、紫雲聳えて大宰府に覆ふ。

晴天にして普く紅なり。

此の奇瑞を以て、公家に奏す。

忽に府解に依り、法蓮を召さる。

[中略]

法蓮は勅使に随ひて上洛す。

帝皇尊崇して和尚に叙す。

和尚下向の後、弥済度の願を発し、亡率の生類を相訪はしむ。

殺業の罪障を懺悔せんが為に、五人の同行、一味同心して、放生会を修められ、永代の例と為す。

八月十四日大菩薩和間浜に遷行し、御頓宮(和間神社[宇佐市松崎])に入りたまふ。

当会の為体、奇麗にして甚だ妙なり。

九品の浄刹の荘厳を移し、二十五菩薩の舞楽有り。

同じき夜に六根懺悔の行法有り。

伝戒乞戒の儀式有り。

同十五日潮半満の時、大菩薩浮殿に出で御ふ。

法蓮和尚等、導師已下を勤行し、放生陀羅尼を唱へ、大乗経典を誦せしむ。

此の間に、鱗貝の生命を買い放ち、甚深の法命を施与す。

又嚢日の様を表し、今時の式を調ふ。

久々津儛(傀儡舞)を幕の中に出し、左に旋り右に旋り海の上に浮ぶ。

音々の伎楽を船の頭に奏で、龍頭鷁首を浪の間に飛す。

凡そ厥の当会の儀式は、昔は大菩薩・法蓮和尚等の御勤行にして、今は公家並に宮寺の勤役なり。

一社の俗官、勅を承る袖を刷ひ、百人の僧侶、神を敬ふの衣を整ふ。

二日一夜の御願にして、天長地久の御祈なり。

年々歳々にして今に絶えず。

神事仏事、古より厳重なるのみ。

とある。

晨旦国の太宗

梁の第二代・簡文帝(蕭綱)。

武帝の三男として天監二年[503]に誕生。

太清三年[549]五月に武帝が死去した後に皇帝に即位。

大宝二年[551]八月に侯景により廃され、同年(天正元年)十月に殺害された。

没後、侯景を討って即位した第四代・元帝(蕭繹)により「太宗」の廟号が贈られた。

『神道集』原文には「晨旦国の太宗胎内より御誕生の時」とあるが、「晨旦国の太宗の女子の胎内より御誕生の時」から「女子」(「正八幡宮事」では大比留女)が欠落したものだろう。

「正八幡宮事」では陳の大王とする。

八幡崎

参照: 「正八幡宮事」八幡崎

彦山略記

未詳。

『八幡宮寺巡拝記』巻下の第三十一条「別当宗胤頌文の事 附八幡大菩薩の心」[LINK]には

第七代別当宗胤「稽首八幡大菩薩 示現神通度衆生 断除十悪為十善 覆護衆生能与楽」此の頌を作てもちて宝前に参て、若し神慮に叶はゝ焼くる事なしとて焼きけるに、紙は皆焼けて文字はかり残り、

[中略]

五体を地に投くる礼をなして、我頭に大菩薩の御足をいたゝき奉る思ひを、稽首とは云也。

とある(引用文は一部を漢字に改めた)。

勝尾寺

応頂山勝尾寺[大阪府箕面市粟生間谷]

本尊は十一面観音。

高野山真言宗。

西国三十三所観音霊場の第二十三番札所。

『八幡宇佐宮御託宣集』力巻八(大尾社部上)[LINK]には

称徳天皇五年、天平神護景雲三年〈己酉〉[769]七月、神宣く、得道来文の由来の事。

摂津権守藤原致房の妻は、紀伊守源懐任の娘なり。

去し慶雲四年〈丁未〉[707]正月十五日の夜、夢に、微敷の蓮花二茎、空中より飛び来つて、口中に入りて妊む。

和銅元年〈戊申〉[708]正月十五日、二人の赤子、頭を竝べて産生す。

日を連ねて賢く、月を運びて語る。

九歳の時、天王寺の十禅師栄湛に付て学文す。

已に以為らく。

生れながら知ること、只水の器に伝ふが如しと。

十七の歳にして出家受戒す。

兄を善仲と名け、弟を善算と名く。

二十歳の時に、内外の経書、論談決択せり。

是に於て、兄弟二人、師に対つて修行の暇を請ひ、書を負ひて勝尾の山に登る。

仍ち金字大般若経を如法に書写し奉る願を起し、漸々に丹誠し、已つて以て軸を成す。

紺紙皆調ふ所なり。

爰に柏原天皇(桓武天皇)春宮為る時、下女を召す刻、気色有り、人の識ること無し。

月満つの後、出胎してより以来、天機独り発して、上根利智にして、常に出家の志有り。

俄に臥雲の便を求め、天平神護元年〈乙巳〉[765]正月一日、勝尾山に攀登し、二月十五日に二聖を師と為し髪を剃りたまふ。

一心に誠有り、受戒の名を開成と曰ふ。

神護景雲二年[768]二月十五日未尅、善仲は草の座に乗り、青天に昇り迄ぬ。

生年六十一なり。

同じく三年[769]七月十五日の酉時、善算は無言にして、行法先聖の加くして歿ぬ。

生年六十二なり。

其の後、開成皇子は二聖の付属を得るを以て、一寺の造営を執行して、受戒の次を忘れず、写経の願功を遂げんが為に、天道に向つて、金水を祈請す。

一七日の夜を経て、垂し七日に満ちむとする暁に、容儀美麗の衣冠の人来つて、告げて言く、

「経を写すを助成せむが為、金丸を奉加せむと欲ふ」

右手に青き錦に裏む物を持つ。

是に於て、仰ぎて丹祈せしめ、一身を倒し曲げ、長に跪いて二の手を捧げて、拝納す。

然る後に問ふて言く、「君は誰人ぞ」と。

即ち偈を以て答へて宣はく、

「得道来不動法性。示八正道垂権跡。皆得解脱苦衆生。故号八幡大菩薩」

(得道より来、法性を動かさず。八正道を示し、権跡を垂る。皆苦の衆生を解脱するを得、故に八幡大菩薩と号く)

頌む後に、夢に念へらく。

八正道より迹を垂る。

故に八幡と申すと。

覚めて見る時に、経台の上に、輪三寸、長さ七寸の金丸を顕現するなり。

厥の後、重ねて亦硯の水を祈り乞ふ。

至誠至志の間、一日一夜の暁に、夢に非ず、覚に非ず、天婆夜叉の如き者、北方より飛び来つて曰く、

「大菩薩の儼詔を蒙むり、写経の奉為に、白鷺池の水を汲みて、持ち来らしむなり」と云々。

忽に陶器を弊げて、これを伝ふ。

復問ふて曰く、「隷は何人為るか」。

答へて曰く、「信州に崇き居る諏方の南宮なり」と云々。

夢覚めてこれを見るに、閼伽器に水を満すこと、一合許りなり。

明暗を論ぜず、不断に紺瑠璃の紙に書写す。

[中略]

金は則ち残る色無く、垂露の後、水亦余る潤無し。

書写の間、春秋を送ること六ヶ年、供養の料は、当来の三会を契る。

宝亀六年〈乙卯〉[775]七月十三日に、積みて納め奉らるのみ。

とある。

龍種上尊王如来

『望月仏教大辞典』の文殊師利菩薩の項[LINK]には

又諸経中には此の菩薩を以て過去及び現在に於ける已成の如来となすもの多く、即ち首楞厳三昧経巻下[LINK]に過去久遠劫に龍種上如来あり、南方平等世界に於て無上正等覚を成じ、初転法輪に七十億の諸菩薩、八十億の阿羅漢等を化度し、其の寿四百四十万歳にして涅槃し、舍利天下に流布して三十六億の塔を起し、法住すること十万歳なり。

彼の仏は即ち今の文殊師利法王子なりと云ひ

とある。

正法明如来

智顗『観音玄義』巻下[LINK]には

観音三昧経に云く、先きに已に成仏し、正法明如来と号す、釈迦は彼の仏の為に苦行の弟子と為る。

とある。

また、吉蔵『法華義疏』巻第十二[LINK]には

観音三昧経に云く、観音我が前に在りて、成仏して正法明如来と名く、我は苦行の弟子たりきと。

又云く、我と観音とは倶時に正覚を成ぜりと。

とある。

『観世音三昧経』は六朝時代に中国で撰述された偽経で、観音が既に成仏して正法明如来と号し、釈迦が観音の弟子となって苦行を積むなどという、従来の観音経関係の経説に見ないことを記しており、観音の慈悲救済の神通力を強調するための、中国的な発展を示すものである。

(牧田諦亮「観世音三昧経の研究—六朝観音信仰の基盤—」[LINK]、人文学論集、1号、pp.53-76、1967)

金光如来

金光如来は金粟如来の誤記と思われる。

『望月仏教大辞典』の金粟如来の項[LINK]には

過去仏の名。

維摩の前身と称せらるゝ如来なり。

浄名玄論第二[LINK]に「復た有人釈して云はく、浄名、文殊は皆往古の如来にして、現じて菩薩となる。首楞厳に云が如き、文殊は龍種尊仏たりと。発迹経に云はく、浄名は即ち金粟如来なり」と云ひ、又維摩経義疏第一[LINK]に「有人言はく、文殊師利は龍種上尊仏、浄名は即ち是れ金粟如来なりと。相伝へて云ふ、金粟如来は思惟三昧経に出づと。今未だ本を見ず」と云へる其の説なり。

此の中、発迹経及び思惟三昧経は現蔵中に之を収めず。

とある。

「八」の義

『曾我物語(真名本)』巻第二[LINK]には

それ、以れば八幡大菩薩と申して八の数を官り給ふ事は、諸仏の出世は必ず八正道あり。

[中略]

八幡と云ふ神号をば方取り(象り)給ふにこそ。

とあり、『神道集』とほぼ同様を記す。

大仲臣経

中臣祓は、『延喜式』に収める六月・十二月晦の大祓詞[LINK]に起源をなし、文武百官を集めた朝議としての二季大祓行事は宣読の形式になる公的行事だったのに対し、これを奏申の形式に改め、私的に人々によって唱読されたものである。

大祓詞は中臣氏がこれを読唱し伝えたことから、中臣祓ともいい、中臣祭文[LINK]・大仲臣経などと呼ばれて世間に流布し、盛んにその功徳が宣伝せられた。

(岡田荘司「中世初期神道思想の形成 —『中臣秡訓解』・『記解』を中心に—」[PDF]、日本思想史学、10号、pp.1-10、1978)

その祓詞の冒頭は以下の通り。

高天原に神留坐、皇親神漏岐神漏美の命以て、八百万の神等を、神集に集賜、神議に議賜て、我が皇孫の命は、豊葦原の水穂の国を、安国と平く知食せと、事依差せ奉き。

如此依差し奉し国中に荒振神達をば、神問しに問し賜、神掃に掃賜て、語問し磐根樹立草之垣葉をも語止て、天の磐座放、天の八重雲を伊頭の千別に千別て、天降依さし奉き。

八雲立つ出雲八重垣

参照: 「御神楽事」八雲立つ

日吉社の八王子

参照: 「高座天王事」大八王子

鹿嶋宮の八龍神

参照: 「春日大明神事」南八龍神・北八龍神

伊豆・箱根二所権現の八大金剛童子

参照: 「二所権現事」雷殿八大金剛童子

参照: 「二所権現事」吉祥駒形・能善権現

熊野証誠権現

参照: 「熊野権現事」証誠殿

熊野部千代包

参照: 「熊野権現事」千代包

宇津宮大明神

参照: 「宇都宮大明神事」宇都宮大明神(男体)

唵佐良摩

参照: 「日光権現事」唵佐羅麼

北海国牛頭天王

参照: 「祇園大明神事」牛頭天王

蘇民将来

参照: 「祇園大明神事」蘇民将来

法宿権現

参照: 「高座天王事」大宮法宿権現

唐崎女別当

唐崎神社[滋賀県大津市唐崎1丁目]

祭神は女別当命。

通説では琴御館宇志丸宿禰(祝部氏の祖)の妻であるが、一説に唐崎一松の霊、石占井御前、または海少童命とする。

日吉大社の境外摂社。

祝部行丸『日吉社神道秘密記』[LINK]には

唐崎女別当社〈口伝〉 婦女或は松の精神之を祝ふ。

或は琴御館種々の相伝之有り。

とある。

寒川辰清『近江国輿地志略』巻之十五(志賀郡十)の女別当社の条[LINK]には

女別当社 是れ唐崎大明神なり。

鎮坐記に曰ふ、大宮初顕地、口伝の社也。

人皇三十五代舒明天皇御宇[621-641]之を祭る云々。

行丸日吉秘記に曰ふ、唐崎社は大己貴命・日吉大比叡神初現の地に、石占井御前を祭る故に、女別当の号ありと云。

とある。

『東海道名所図会』巻一の唐崎神祠の条[LINK]には

唐崎神祠 幸崎の松の下にあり。

日吉山王の御旅所なり。

日吉の社僧伊勢園守る。

祭神海少童命。

毎歳六月晦日夏越祓に、遠近群参する事夥し。

とある。