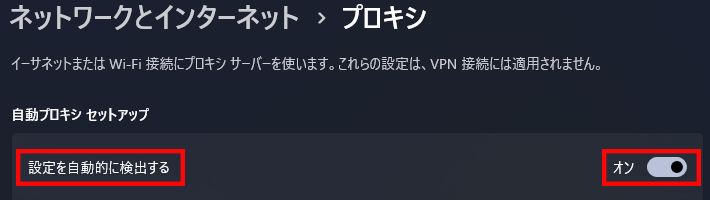

外泊するような時に持っていく新しい軽量ノートPCが欲しくなり、

NEC のVersaPro UltraLite VC(PC-VK540CZGD)を先日購入しました。

日本国内で組み立てられた製品です。

ヨドバシ.com で99800円(税込み)で買えました。

ポイントは1%還元でした。

NEC のノートPCはVersaPro ブランドとLAVIEブランドがあり、

前者は企業・自治体・官公庁向け、後者は一般の個人向けのブランドですね。

NEC のPC は33年前、PC-9801 シリーズ以来でとても懐かしいところです。

図1/06-30 NEC VersaPro VC(VK540)

図1/06-30 NEC VersaPro VC(VK540)

次のようなスペックです。

| 品名 |

NEC VersaPro UltraLite VC(PC-VK540CZGD) |

|---|

| CPU |

Ryzen 5-5500U(2021年1月発売 Zen2 7nm 3.1-4.0GHz TDP:15W

6C 12T (3+8)M cache) |

|---|

| Memory

| 16GB 4266MHz(オンボード固定LPDDR4X) |

|---|

| SSD

|

WESTERN DIGITAL WD_BLACK 2T(SN850X M.2 NVMe Gen4)に換装 |

|---|

| Graphics

| CPU内蔵 AMD Radeon コア数7 1800MHz

(ビデオメモリはメインメモリ共用) |

|---|

| OS

| Windows11 Pro |

|---|

| NIC

|

Realtek PCIe GbE Family Controller(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |

|---|

| 無線IF

|

Intel Wi-Fi 6 AX200 160MHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.1 |

|---|

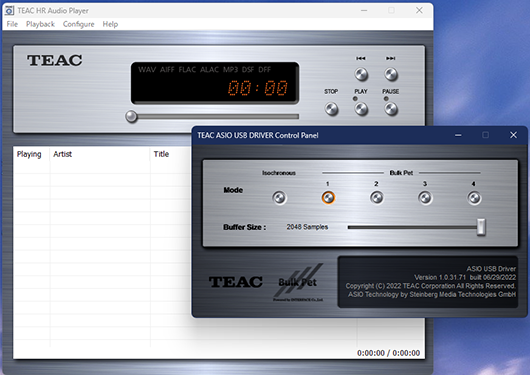

| Sound

| Realtek High Definition Audio, Yamaha Audio Relay

|

|---|

| LCD

| 13.3inch 1920x1080, TFT IPS ノングレア |

|---|

| カメラ

| 720p IR対応(物理カバー装備) |

|---|

| セキュリティチップ

| ファームウェア TPM2.0(CPUに統合) |

|---|

| 生体認証デバイス

|

顔認証(Windows Hello), 指紋認証(Goodix Moc Fingerprint) |

|---|

| 内蔵マイク

| アレイマイク |

|---|

| インターフェース |

LAN(RJ-45展開式),HDMI,ヘッドセット,

USB Type-C(3.2Gen2 PD対応,DP出力あり)x1,USB Type-A(3.2Gen2)x2,SDXCスロット

|

|---|

| 重量 | 971g |

|---|

| バッテリ |

M型Li-Ion 4300mAh 10.5時間稼働 |

|---|

CPUは2年前のもので、このRyzen

5-5500Uはよく安価なノートPCに採用されているようです。

5000番台ですがZen3 ではなく、

Zen2 アーキテクチャで例外的に5000番台が付与されているそうです。

SONYのゲーム機PS5 のCPUが8コアのZen2 カスタム最大3.5GHz なので、

PS5 同等という感じでしょうか。

16G のメモリはソケットではなく基板に固定されていて、増設や交換はできません。

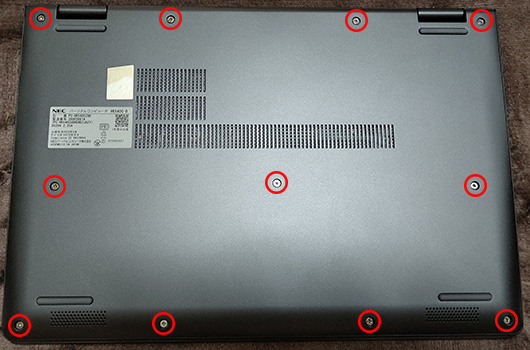

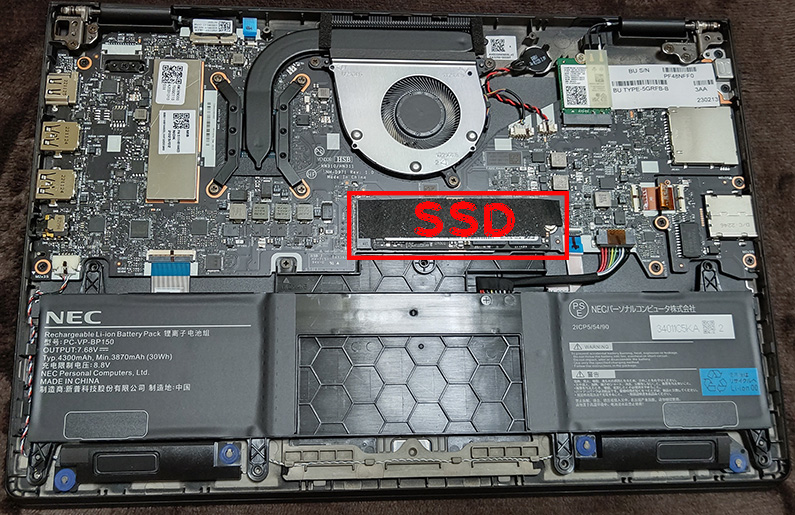

SSD はSAMUSUNG のNVMe Gen4 の256GByte のものだったのですが、

初日に自分でWD_BLACK SN850X(ヒートシンク無し) の2T に換装しました。

「再セットアップメディア作成ツール」が付属していて、

これで専用パーティションに格納されたデータを32G

のUSBフラッシュメモリに書き込み、

これを用いてOSを再インストールできるようになっていました。

SSD 換装については後ろの方、

独立した章にまとめてます。

企業・自治体・官公庁向けモデルなのでWindows11 はPro版です。

Pro版ですので、BitLocker でSSDへ格納するデータを暗号化したり、

リモートデスクトップのサーバになれます。

Hyper-V で仮想マシンを動かしたり、

ActiveDirectory のドメインへ参加することができます。

一般向けモデルではないのでPCリサイクルマークの対象ではなく、

本機を廃棄する時に3000円+消費税の手数料がかかりそうです。

有線LANのRJ45端子がついていますが、展開ギミックになっていてちょっと特殊です。

中央に爪をひっかけられる切り欠きが横一文字にあり、

ここに爪をひっかけて軽く下に押すとバネで接続端子が飛び出してきます。

使わない時は穴にゴミが入らない構造で好ましいのですが、

LANケーブルを接続している状態は力がかかると壊れてしまいそうで心配です。

図2/06-30 たたまれた状態のLAN端子

図2/06-30 たたまれた状態のLAN端子

図3/06-30 接続した状態のLAN端子

図3/06-30 接続した状態のLAN端子

NEC 製ノートPC の液晶パネルはIPS のものとそうでないものがあり、

カタログPDF(リンク切れ)のp.77 に本機の液晶はTFT IPS

方式と記載されてます。

プログラムの画面は綺麗です。ノングレアタイプなので写真や動画は今一つ。

13.3インチでフルHDなので、ディスプレイ設定で125% や150%

に拡大して使用すると思いますが、

写真や動画を見る時は100% に戻すと綺麗に映るようになります。

この液晶はタッチパネルにはなっていません。

Web カメラは92万画素(1280x720)で、

赤外線も利用して顔を立体的に解析するIR顔認証に対応しています。

カバーが組み込まれていて、

これをスライドさせるとレンズを物理的にクローズできます。

電源ボタンは指紋センサーになっています。

USB Type-C が1つだけあって付属するType-C

のPD ACアダプタ(45W)もここに接続します。

つまりACアダプタで1つしかないUSB Type-C ポートが埋まってしまいます。

このType-C にはDisplayPort の信号も出力されます。

手元側の底面左右にスピーカが内蔵されてます。

Yamaha の部品を使用しているとのことですが、iPad

などと比べると音質は良くありません。

筐体内部でヘンに共鳴している感じです。ここは残念なところです。

バッテリは本体の内部に固定されてます。カートリッジ式ではないので、

バッテリを取り寄せてカチャッと自分で交換することはできません。

軽量化とのトレードオフなのでしょう。

光学ドライブやMS Office は付属していません。

「リフトアップヒンジ」構造で、液晶を開いていくと下部が底面に突き出て、

キーボードが傾斜するようになっています。

図4/06-30リフトアップヒンジの様子

図4/06-30リフトアップヒンジの様子

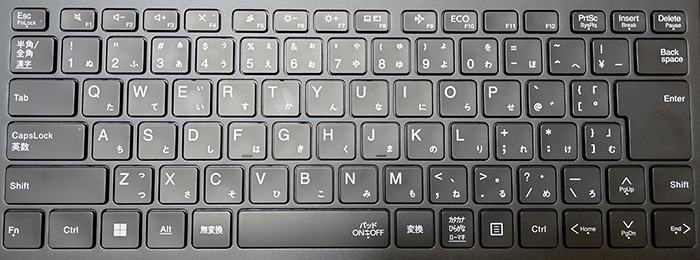

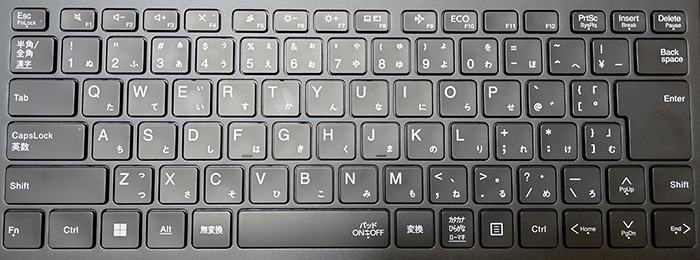

キーボードレイアウトは次のようになってます。

図5/06-30キーボードレイアウト

図5/06-30キーボードレイアウト

Ctrl キーは左右にありますが、Alt とFn は左だけですね。

左のCtrl とFn はBIOS でスワップできるようになってます。

起動時にF2 をクリックするとBIOSメニューへ入れます。

私は「PgUp」「PgDn」キーをよく使うので、

これが上下の矢印キーと共用になってるのが少し不満です。

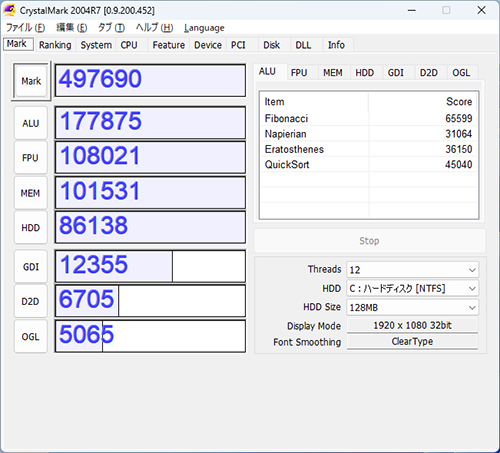

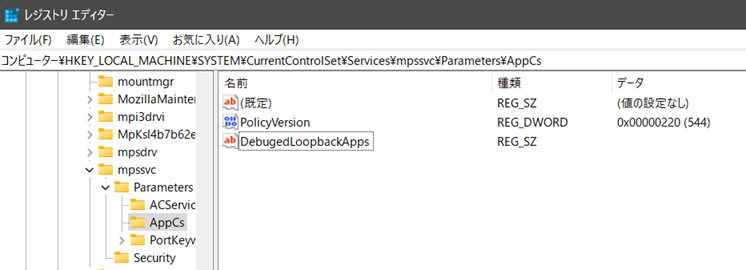

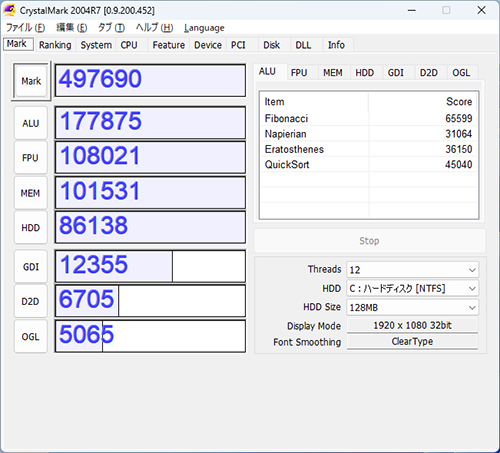

ひよひよさんが公開なさっている

CrystalMark 2004R7によるベンチマーク結果です。

画面拡大率は100% に設定し、ACアダプタ接続状態で計測しています。

SSDは2Tのものに換装した後となってます。

図6/06-30 CrystalMark

図6/06-30 CrystalMark

CPUとメモリは満足です。グラフィックスが遅いですね。

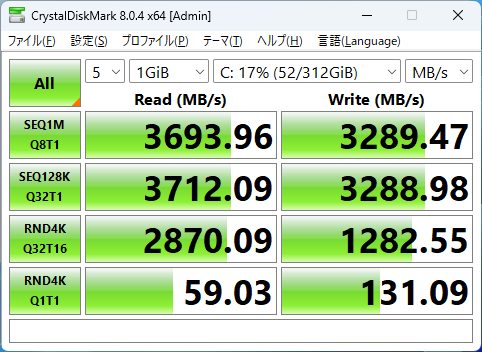

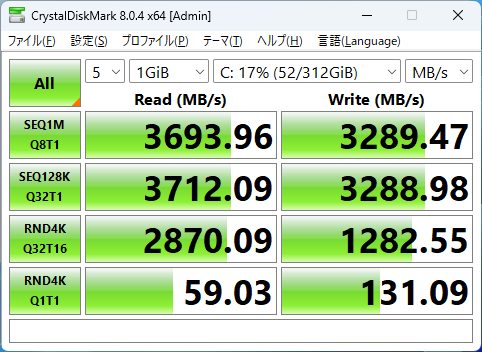

同じくひよひよさんが公開なさっている

CrystalDiskMarkによるベンチマーク結果です。

デフォルトではなく、

「設定」メニューにある「NVMe SSD」をOn にして計測しています。

ACアダプタを接続して、BitLocker はOff の状態です。

図7/06-30 CrystalDiskMark

図7/06-30 CrystalDiskMark

WD_BLACK SN850X は読込速度7300MB/sec, 書込速度6600MB/sec のはずですが、

半分ぐらいのパフォーマンスですね。

数値的にひょっとして、このPCのM.2 スロットはGen3なのでしょうか。

それでGen4 SSDの性能を100% 引き出せないのかもしれません。

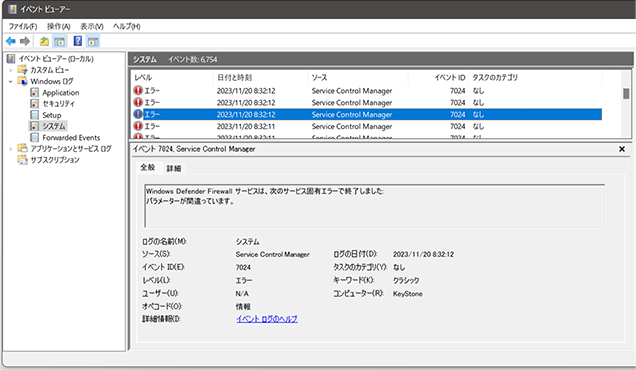

(2023/07/10 追記)

わかりました。

Ryzen 5500,5500U, 5625U あたりが対応するPCIe は3.0(Gen3)になるようです。

PCIe 4.0(Gen4)に対応しているRyzen は5600 より上となります。

|

トータルで見るとゲームや動画編集のような重い処理は厳しいかもしれませんが、

通常の作業は普通にできそうです。

重量が971g と軽いことはとても気に入ってます。

10万円のノートPCというとメモリ4GでSSDは128Gといった、

しょぼいスペックが普通と思うのです。

この製品は価格のわりにはスペックが良好で、

ヨドバシのバイヤーさんかなり優秀だと思います。